坚守的故事

有人说:“坚,是一种挺拔,守,是一种柔情。坚是坚执,坚执住生命所不愿放弃也不能放弃的。守则有一种思往古之悠悠情怀,一种古道热肠的情愫。”在靖边毛乌素沙漠边缘的一个列车小站,每天1人值班,迎接过往的23趟列车,演绎着——

一个小站三名职工

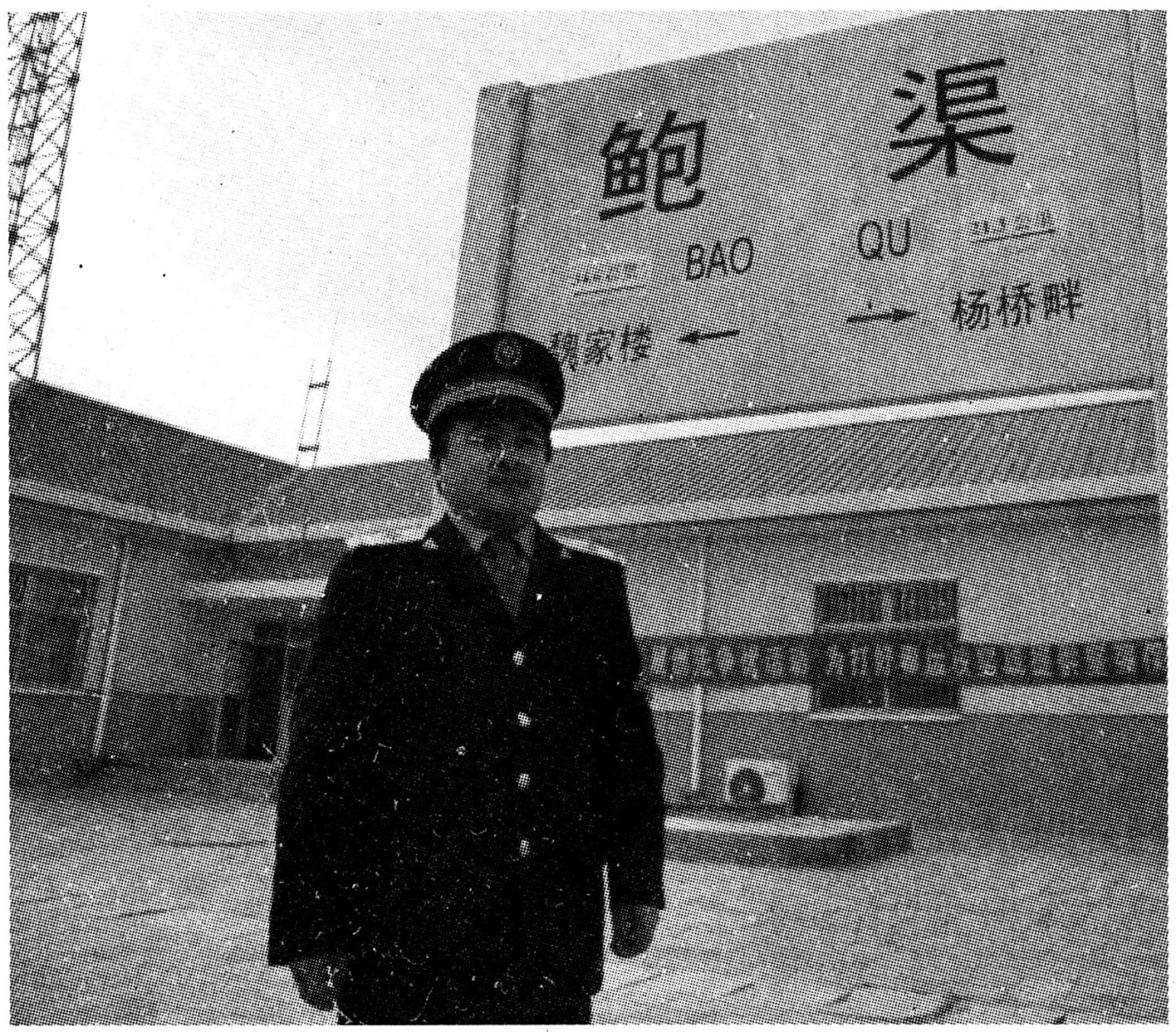

2月27日上午9时许,我从青银(青岛-银川)高速公路1280公里处下车,穿越沙漠二十多分钟,来到位于靖边的鲍渠火车站。车站置身于沙漠之中,白色的墙面,蓝色的屋顶,白色的站牌上写着:“鲍渠”两个字,在荒芜苍凉的沙漠中十分耀眼。太阳在阴霾的空中时隐时现,寒风刺骨。

站台上没人,只有风的呜呜声。记者大声喊了一声:“有人吗?”紧接着从车站的房屋中传出:“等等,我来啦!”

不一会,一个头不高、一身铁路制服的人出现在记者的面前。他就是鲍渠车站负责人、40岁的车站值班员薛跃奇。

记者自报家门,并指着远处沙漠中的十几个人说:“我走得快,你们段的人给你送给养来了。有肉、蔬菜和水果。”他高兴地说:“太好了,能有新鲜菜吃了。”

薛跃奇告诉记者,车站班次是三运转,共有三人,现在只有他和丁建国,他正在值班,一人24小时,王宏伟休班回家了。

记者了解到,鲍渠车站属西铁局韩城车务段管辖。该站按技术性质为中间站,按业务量为五等站,不办理客货运业务,在路网中主要担负列车会让工作。

不一会儿,韩城车务段党委书记严琦等人带着慰问品来了,小站顿时热闹了起来。薛跃奇忙前忙后,招呼着来人,端茶倒水,额头上还冒出不少汗珠。

记者来到值班室,值班员丁建国是早上8点接薛跃奇的班,他通过微机正在观察上行线和下行线将要到达列车的情况。因“机房重地”,记者和他打了招呼就退了出来。

小站的设施比较齐全,有卫生间,可以洗澡。薛跃奇长期住这里,他的房间有张单人床,被子叠放整齐,床头整齐地摆着一大沓书籍。房间里有电视、有电脑。他说电视能收二十几个频道的节目。电脑,可以上西铁局的局域网,从这上面了解外面的世界,了解局里和段里分配的任务。丁建国和王宏伟在另一间屋里,屋里饰品摆放整齐。房间暖暖的,一摸暖气片,还烫手。

自己是大厨师

忙碌了一阵子后,快到了吃饭时间。记者跟着薛跃奇来到离车站800多米远的地方,这里是电务段的驻地,工务段的灶房就在这里。两间约十平方米的房间,一间是做饭的,有液化气灶具和电磁炉,案板上还放着各种锅碗瓢勺,应有尽有。另一间是放杂物的,有个冰箱,里面放有牛羊肉和两个鸡蛋。一个纸箱里只有一个胡萝卜和一个洋葱头。另一个柜子里放着面粉、大米等。

薛跃奇说:“今天你们来了,要办的事情多,我们吃简单点。”他从带来的蔬菜中拿出两根黄瓜,洗净切片,油热锅,浇在黄瓜上,拌了个凉菜。然后给锅里倒上水,热了3个蒸馍。他说:“我一个就够了,老丁两个。”

记者问:“你都会做什么饭?”

他说:“蒸米饭、蒸馒头、擀面条,一般的饭都会。一天两顿,最多时有二十几人吃饭,平时就是两个人,都是我掌勺。”

吃水要到老乡家去背

这个地区的水含氟含碱较多,喝不成。记者尝了一下,涩涩的还发咸发苦。他说喝水要到2里多外的老乡家去背。

说话间,薛师傅背起一个能装50公斤水的大塑料桶,记者跟着他,踩着软软沙地,顶着呼呼刺骨的寒风向东走去。

老远就听到狗叫声。他说:“这方圆十几里就这一户老乡,叫李录山,人很好。”

也许是听到了狗的叫声,59岁的陕北汉子李录山从半地下的羊圈中走出,迎了上来。他中等个头,国字脸,高鼻梁,留寸头。问起和薛跃奇的关系,这位陕北汉子直来直去,话匣子一下子打开了:“他经常到我家拉话话,宣传过铁路的安全事项。这里的人没见过火车,有的人上到铁道上,想着一招手火车就能停下来看看,嘿!那危险很……我家是深机井,水质好。薛师傅用水全免费。有时他一人背不动,我和他一起把水抬回去……他经常帮我干些农活,我们的关系好得很!平时就像走亲戚,常来常往。今年年三十晚上,我带着家人和薛师傅是在车站上过的……”

两家人共过年三十

今年的年三十,薛师傅和妻子、女儿是第一次在鲍渠车站过的。另一位重要的客人就是陕北汉子李录山和他的家人。

薛跃奇告诉记者,平时一有困难就找李录山帮忙。大到借他的汽车,小到借他的扫帚、铁锨,他从没怨言。一天晚上2点多,在这施工的其他工友突发疾病,薛跃奇找到老李,他二话没说,让儿子开着自家的汽车,把职工送到40多公里远的县医院医治。为了感谢他,三十晚上,准备了六个菜。李录山带着老伴、女儿、孙子一块来到小站,他也带了几道菜。两家人围在桌前,说说笑笑,好不热闹,像是一家人!

薛师傅说起这段事情,脸上洋溢着喜悦,还沉浸在幸福的回忆中。

恶劣环境磨练的是人的意志

薛跃奇是去年10月来的。初来乍到,这里有许多后续工作正在紧张进行中。各工段的人在这里施工,确保铁路如期通车。一次,他让其他工段的人帮他把铁鞋拿到车站的东头,可人家也有事情,不愿帮他。倔强的他一次背了10个铁鞋。记者拿了一个试了试,有8斤重。他一次就背了80斤重的东西。这种事情,经常发生。因为没有人,什么事情都要自己动手。

白天还好些,晚上最难熬,那就是寂寞。他学会了消遣。

车站对面是青银高速公路。每到夜晚,远远望去,公路上来来往往的车辆闪烁着各色车灯,把高速公路装扮得靓丽多彩,就像一条飞舞的彩龙。薛跃奇说,他经常站在车站的站台前,数着对面高速路过往的汽车,一辆、两辆、三辆……看着车尾五颜六色的彩灯,就幻想起自己也在城市里,欣赏着五颜六色的霓虹灯。直到看不见,自己困了才回去睡觉。最多时,他曾一口气数到300多辆汽车。

这里气候恶劣,夜间最低气温零下二十几度。前不久,凌晨2点下了一场大雪。薛跃奇每半个小时出去扫一次道岔上的积雪。他说,那天晚上风很大,他是顶着风去,回来是让风吹回来的。手冻木了,拿不了东西。不及时清扫积雪,会冻住道岔,影响行车安全。

8只喜鹊是他的朋友

这里的喜鹊特别多,走不多远就会看见树上有搭建的喜鹊窝。记者和薛师傅到老乡家背水时,几只喜鹊在树上喳喳喳地叫个不停。薛跃奇说,“今天一大早,喜鹊就飞到车站东边的墙上,叫个不停。果然,你们来了。我们这有8只喜鹊,是我的朋友,也是车站的常客。”

为了能留住这些爱吵爱闹的“朋友”,细心的薛师傅每天把剩菜剩饭收集起来,早7点,下午5点准时给喜鹊喂食。天长日久,这几只喜鹊非常准时,到点就来,叫个不停,直到吃饱为止,最多一次就飞来了13只。看到这场面,薛师傅心里乐开了怀。他告诉记者,今年再养几只兔子、几只鸡,开上几亩荒地,种上各类蔬菜……

他完全沉浸在为这个小站勾画美好的遐想中,他笑了,笑得那样开心、那样舒心!

问起他的家,他哭了!

说起来这里工作,薛跃奇说:“我1994年参加工作就在车务段,父亲是车务段的退休职工。我的老家在吴堡,支援家乡建设,当仁不让。我是主动报名来的。”

他说,干车务工作,经常回不了家,家里有父母亲和女儿,许多事情只好让妻子管。

当记者问道:“你来这里回过几次家时?”一直笑着回答问题的薛跃奇陷入一阵沉思,不一会眼圈红了,他手捂住脸出去了。他哭了。

原来,薛师傅的家在阎良,父母身体不好,都是妻子在家照料。女儿从上幼儿园到现在上高三,他都没有管过,把自己交给了铁路。他说,我的妻子孝敬老人,我父母说,媳妇比亲闺女还好。一想起这些,薛师傅就感到愧对家人,尤其是愧对妻子。

我问:“想过调换工作吗?”

他说:“思想有过斗争,但我还是坚持下来。在哪干都是工作,我是主动要求来的,这里是我的阵地,我要坚守在这里!”

文/图 本报记者 柳江河

薛跃奇经常站在这儿,遥看对面高速路,数过往的汽车。

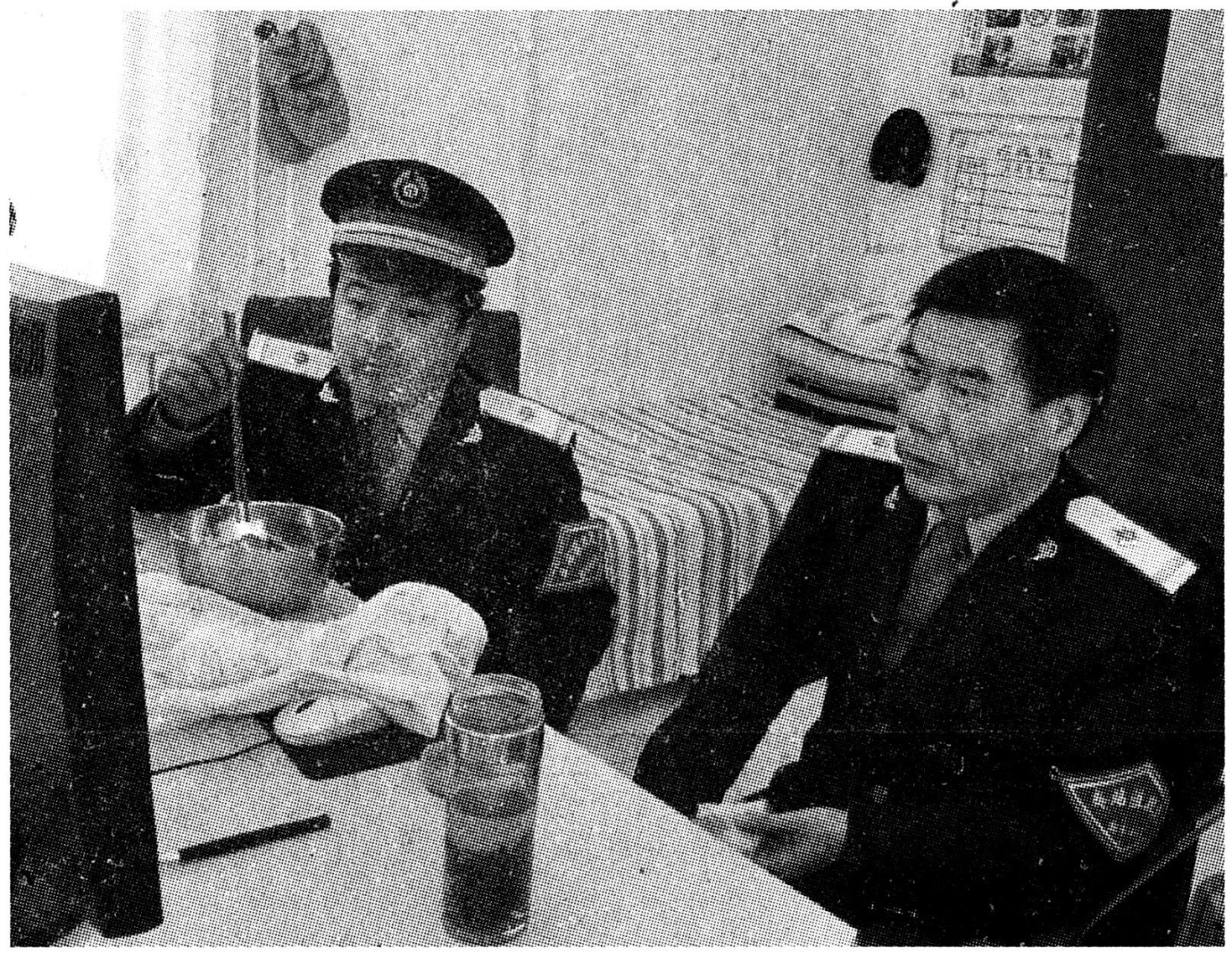

薛跃奇和丁建国在值班室一同吃午饭,还不忘观察微机上随时变化的列车运行情况。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书