派遣工的无奈

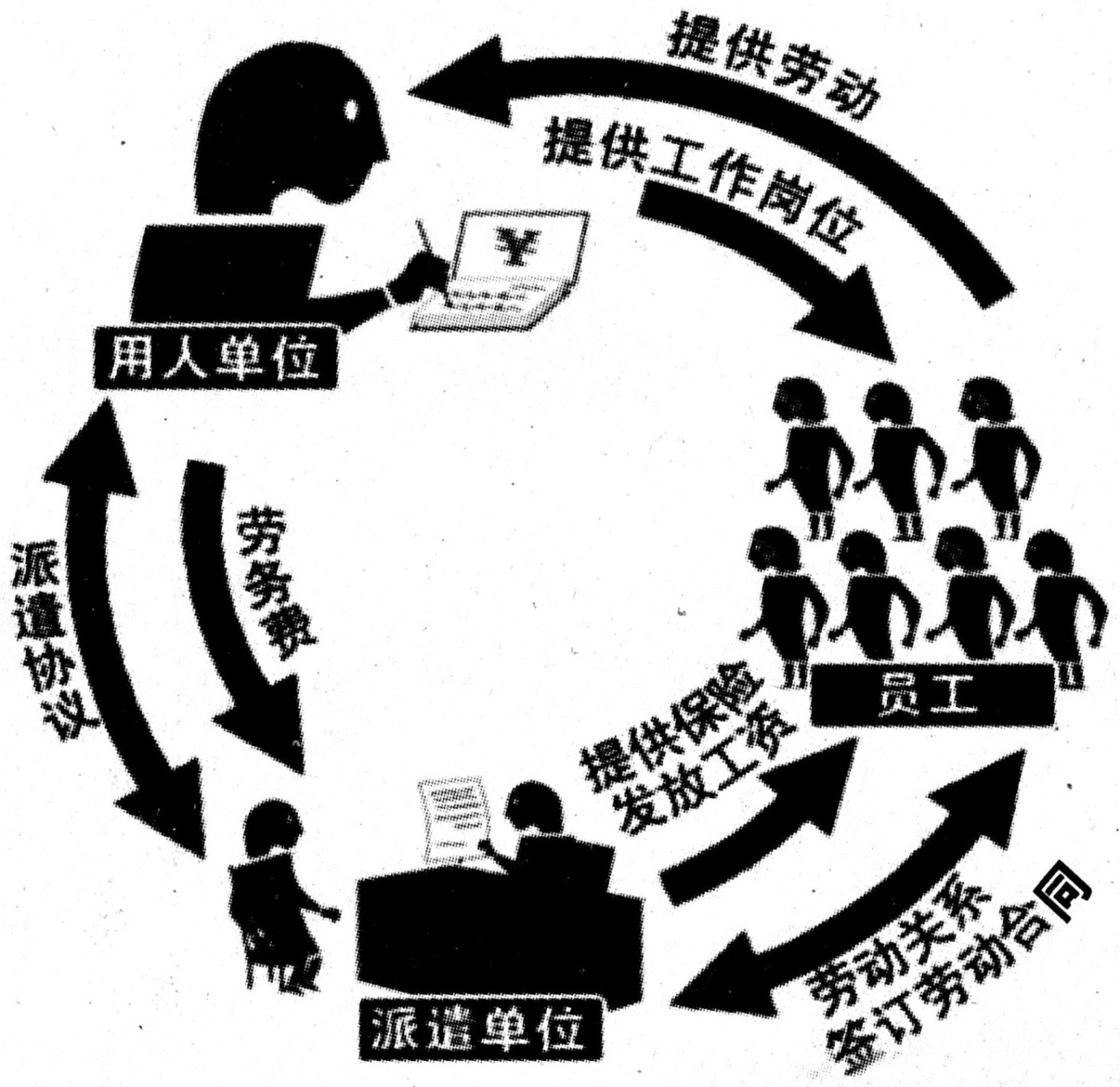

这是一张用工单位、劳务派遣公司、员工三者之间关系的示意图。

(上接一版)

同赵本平一样,今年26岁的王女士从2007年元月起便在邮政系统从事业务管理工作,工作内容很杂,从公文处理到资料整理都有。谈起这份工作,她还有点不好意思:“看着在国企上班挺风光的,每天8个小时正常工作,有双休。但我和其他同事们最大的不同就是,我是‘C类员工’,低人一等啊。”王女士口中的C类员工,其实就是劳务派遣工。

相对于赵本平没有“三金”的情况,王女士还算是幸运的。她现在每个月工资1300元左右,养老扣除137.2元,失业保险扣除17.15元。记者了解到,在王女士的单位,只有拥有城镇户口的派遣工可以享受失业保险,非城镇户口的职工只有养老保险,且派遣工的养老保险按社会最低工资标准缴纳。

姓“正”还是姓“派”

同工不同酬难平人心

王女士告诉记者,2007年入职时,她就是派遣工的身份,与陕西信德人力资源有限责任公司签订劳动合同,有效期一年。陕西信德人力资源有限公司是陕西邮政的第三产业,也是邮政系统派遣工的主要来源,在网上很多招聘网站就可看到信德公司的招聘信息。在58同城网上记者看到一条招聘11185客服的信息,就注明了是在邮政单位上班。

随后记者了解到,目前陕西邮政系统主要分为邮政、储蓄、速递物流和人寿四大板块,用工总量在2万人以上。职工分为三类:A类在岗人员,B类聘用人员,C类派遣工。据保守估计,C类员工比例在50%左右。

赵本平、王女士都不是个例。据陕西省人力资源部门提供的数据显示,截至去年年底,我省劳务派遣工大约在15万人左右。据本报记者深入一线的调查了解,在国有大型企业高薪、稳定的“金字招牌”下,掩盖着数量庞大的劳务派遣工群体。有银行里年轻漂亮、微笑服务的一线柜员;有列车上身着制服、落落大方的乘务员;也有联通营业厅彬彬有礼的客户经理。

在采访中不论是领导还是职工,只要提到“劳务派遣”这个字眼,原本顺畅的交谈都会瞬间转向沉默。“敏感”、“回避”、“禁忌”似乎成了这个问题的标签。在记者无数次做过保证、不会透露被访者的真实姓名和具体职务后,一些职工终于“开口了”。听着他们的讲述也让我们看到,光鲜亮丽的职业包装背后,充斥着派遣职工对劳务派遣制度无奈的挣扎。

刚刚二十岁出头的王洁和同车组的一个女孩在西安市三府湾合租了一间平房,两个人共同分担150元的房费。“条件是差了点,但便宜啊,每月都要给老家寄点钱,必须得省着用。”王洁坦言自己在铁路上干得不开心。“辛苦、赚的少倒是其次,主要还是觉得不公平。”王洁向记者出示了她8月份的工资单,算上各种补贴,是劳务派遣工的她总共只有1500多元。“这还是暑运期间干得多,工资比平时要多些。”王洁告诉记者,和她在一个车组工作的正式员工,工资都超过了2000元。正式工有夏天高温补贴、取暖费,她从来都没有领取过。据了解,现在西安客运段的车组中,大部分由派遣工组成。可人们常说的“同工同酬”,在他们眼里还是一个奢望。

王洁也想过换工作,但不规律的作息时间让她想参加一个招聘会都很难。

王洁与同车组正式职工收入的差距在50%左右,而在邮局工作的韩磊则显得更可怜。韩磊每月工资只有1000多元,再加上邮政现在实行计件工资,一个月干得好能拿到1300元。而与他同样负责对外联络书本、物件等物流运输业务的正式员工,每月能拿到2700—2800元。

如果你认为由于身份不同,一倍左右的工资差距已经足够令人愤怒,那你就错了。据在某股份银行工作的小高透露,正式职工和派遣工的基本工资差距并不大,看起来是同工同酬的,但是如果加上年终奖、节日福利等等,“具体数字不方便透露,年收入相差8到10倍应该还是有的。”

晋职难转正难

改变身份难上加难

想过用自己的努力获取改变身份的机会吗?派遣职工给出了一致的答案:想!能获得吗?派遣职工也给出了一致的答案:基本没可能!

王女士迫切渴望加薪,但是想要加薪就要设法改变自己的用工性质。据邮政职工介绍,目前从C类职工转B类的方式有8种,但是难度都不低,比如拿到全省技术比武前3名、5年3次评为市以上先进等。“升B类太难了。”王女士感慨,“还是觉得自己像编外人员。”她说她最大的愿望,就是单位能稍微拉近她和正式工的待遇上的差距,也享受上餐补、女工费等。一名邮政内部人士告诉记者,去年全省邮政系统内晋职成功的大约有57人,这个听起来还不错的数字,其实占不到邮政系统劳务派遣用工总量的1%。

“派遣职工可以转正”,银行职员小高对这点很肯定:“条件有两个,一是派遣职工要在岗位上干够两年时间;二是工作表现特别优秀,由支行推荐,再由分行选拔,理论上每年不超过5人。”他补充说:“对那些业务能力特别突出的个人还有条捷径,半年内私人存款新增2500万元、对公存款新增5000万元。”有多少人通过这种方式转正?高主管干脆地回答:“自己所在的支行,4年时间里没有一例。”

待遇被忽视

没有归属感

2008年6月,杜芳宇通过中国电信陕西电信分公司的招聘考试进入电信公司,他告诉记者,他们是陕西电信第一批招聘的派遣制员工。通过两年的努力,杜芳宇转正了,新签的合同上甲方不再是劳务公司。“终于有了身份!”回想起转正时的心情,杜芳宇仍然很兴奋。“在没有转正前,除了养老保险外,我们是没有住房公积金以及半年奖、年终奖的,那时我一个月大概能拿1800元左右。转正了,我的工资没有太大变化,只是多了住房公积金和奖金。”2010年底,杜芳宇拿到了公司派发的4000元过节费,作为一个过来人,杜芳宇知道,那些没有转正的同事,只能拿到1000元。

“工资待遇其实都是次要的,主要还是心里不平衡。派遣工干着最苦最累的活,却又享受不到该有的福利。”杜芳宇说,“其实我们要求不高,工作辛苦点也不要紧,只希望单位对我们一视同仁。但我们真的在单位没有归属感,很难找到认同,总觉得自己低人一等,权益得不到应有的保障,也就看不到奋斗目标。”

正如杜芳宇所说,除了转正和工资待遇问题,许多劳务派遣工没有参加工会,他们参与民主管理的途径不多、渠道不畅,缺乏基本的话语权。另外,在入党、入团、评先、晋升等方面,劳务派遣工基本上不被列入考虑对象。

关于派遣工入会问题,在正式员工看来,他们只是临时雇来的编外人员,对他们的身份并不认同;在派遣工看来,自己没有归属感,即便入会,也是有条件加入工会,仍是不全部吸纳,而是有选择性。这种“选择性”,在用人单位看来,也许是保证自己队伍的品质、质量,但在在同工不同酬的派遣工看来,是无形的“有色眼镜”。

长期的吃苦在前、享乐在后,派遣工的情绪必然会有所反弹。同为陕西电信2008年招聘的第一批派遣制员工,李杨希望被关注的愿望特别强烈。在公司,有了福利待遇的时候,一句“你们不是公司的人”就把派遣工们一脚踢开了;而当到了承担责任和义务的时候,又和派遣工们讲“我们是一家人。”李杨说:“这样做太伤人心了。”2009年初,李杨给领导写了一封发自肺腑的信,提出劳务派遣工身份的认同问题,但是信却石沉大海。

看来“派遣工”这个词,不但是企业和劳务派遣人员之间的一道的鸿沟,也成为员工之间不可言说的痛。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书