迈开双脚走基层 饱蘸浓情写职工

编者的话

“用脚步探寻新闻的源头,用感情引出新闻的活水”。

目前,“走基层、转作风、改文风”活动正在全国新闻界如火如荼地进行着。本报编辑、记者也积极行动起来,到生产一线,到施工现场,深入企业,深入班组,与职工同劳动、拉家常、谈感受、话人生,带回了一批清新朴实、生动感人的“活鱼”。我们结合本报特色,除了在头版开设“转作风·改文风·百家企业行”专栏,还将不定期推出专版,编发这些反映基层生活、传达职工心声的新闻报道。今天刊出的即为第一期“走转改”专版。

把镜头对准最基层劳动者,在与职工面对面、心贴心的交流互动中,我们会时时受到激励与感染,更加明晰自己身上的责任与使命。从范长江提出“一张报纸,一个记者,其基础在群众,前途也在群众”,到穆青以“勿忘人民”激励青年人,再到“走转改”提倡“同群众坐在一条板凳上”,都在提醒今天的新闻工作者站在新的历史起点上,更需要带着感情深入基层、深入群众,了解改革建设的关节点、抓住人民群众的关注点、把握服务人民的着力点,以卓有成效的新闻舆论工作,汇聚起推进改革开放和现代化建设的强大力量!

“暖心厨房”

“这碗面吃着真香呀!”11月15日下午,刚到6点,在西安碑林区柏树林街道辖区,负责东厅门一带清扫的保洁员卫小安,回到位于疙瘩寺街环卫所保洁员公寓,洗完手后,兴冲冲到厨房里打了一碗旗花面,要了两个花卷,和妻子赵兵丽以及七、八名保洁员姐妹哥们,围坐在20平方米的餐厅——所长办公室里,一起看着电视,聊着天,吃着饭。这顿饭,每人最多不过一块七角钱。

从这天起,耕耘在西安市碑林区柏树林街道1.9平方公里88条街巷的200多名保洁员,从此不再为每天的吃饭发愁,因为,他们有了“暖心厨房”。

为了解决街道辖区保洁员的住房难问题,碑林区柏树林街办先后投资近70万元,建起一个600平方米的保洁员公寓,共有20间房,其中有14个夫妻间,可入住80名保洁员,设有卫生间、洗漱间、娱乐室、还购置了电视机、洗衣机,使保洁员在城市里有了一个温暖的家。

但是,保洁员工资低、花费大,吃饭很不方便,许多人只能是开水就馒头凑合。针对这一难题,柏树林街道办专门投资5万元,改造了一个20平方米的厨房,在所长办公室里装修了一个20平方米的“全家福”餐厅,购置了压面机、和面机、操作台,以及锅碗瓢盆等厨具,专门聘请了厨师给保洁员做饭,让保洁员们非常感动。

晚6点,在外工作的保洁员纷纷来这里就餐。厨房里,香喷喷的旗花面、热腾腾的花卷冒着袅袅热气。厨房每天供应三顿饭,每天每人5元钱,管饱。柏树林街道办事处主任张立华介绍说:“饭菜一周不重样,每天中午三个菜,晚饭有汤面、旗花面、大烩菜和蒸馍等,目的只有一个,让大家吃好。”

“凡咱的保洁员都可以来这里吃饭!”端着香喷喷的旗花面,来自蓝田,46岁的贾新丽非常激动:“过去晚饭一块钱买三个馍还吃不饱,到晚上还得再加餐。现在有了暖心厨房,我们一天花五块钱吃得饱饱的,实惠得很呢。”

52岁的王京成和妻子张秀珍来自渭南,问及饭菜咋样,张秀珍脱口而出三个字:“好!好!好!”

这里的饭菜可口,便宜,更重要的是——暖了职工的心窝子。

本报记者 柳江河

本报通讯员 陈新建

本报记者在长庆采油六厂基层采访

平凡的奉献

11月8日上午10点,在西安美华金唐国际酒店8楼的客房区,四名娇小的身影穿梭在各个房间中,她们是美华金唐的客房服务员,是这里最可爱的人。

“Housekeeping”,两声语音语调都堪称标准的英文在楼道响起,“你好,服务员。”一声中文问候后,屋内仍没有反应。等待了大约10秒之后,张立娟取出房卡开门。“入住的客人已退房离开,不过,中英文表达、等待都是礼仪,一样都不能少。”

步入房间,一股刺鼻的烟味弥漫在空气中,随处可见的垃圾并没让她皱一下眉头,而是立刻投身到工作中。开窗通风,将屋内的垃圾清理干净后,张立娟便将客房里客人用过的床单、被套、枕套迅速拆下,放入工作车,并拿来了新的床单。

从铺床单、换枕套到换被罩,这整个过程在张立娟手里不到三分钟就完成了。铺完床,收拾卫生间,擦拭桌椅,给地毯吸尘,张立娟的身影穿梭在房间内的各个角落……

张立娟所在的楼层有60间客房,四名客房服务员每人要负责打扫15间客房,对于她们来说,时间是宝贵的,每天除了中午吃饭的十多分钟时间能坐着,其余的时间都用在打扫上,一天工作下来,光重复弯腰这个动作就要400多次。

“整理房间的工作虽然看起来微不足道,但直接影响客人对酒店服务水平的判断,马虎不得。”客房部领班贾利侠说。“尽管工作很辛苦,但是看到客人住进房间满意的表情时,一切的付出都是值得的。”

“在客房部,一些客人的财物找不到时会怀疑上我们的服务员。”说起这事,房务总监伍国娟也很无奈,在她的心里,所有的客房服务员都是最可爱的人,她信任自己手下的“兵”。遇到类似的事情,伍国娟私底下都会和这些“被冤枉”的人谈心,“我要让我的员工知道,我永远信任她们、鼓励员工继续为客人提供最好的服务。”伍国娟笑着说。

也许有人会质疑,收拾房间能有多累,但只有那些真正做过的人才能体会到这份看似简单工作中的不易。

她们,每天都重复着琐碎的工作。她们,每天都勤勤恳恳干着同样的活。但也因为有她们的默默付出,你、我、他,才能在行走天涯时,感觉到“家”的温暖。

你说,不是吗?

本报记者 杨琳

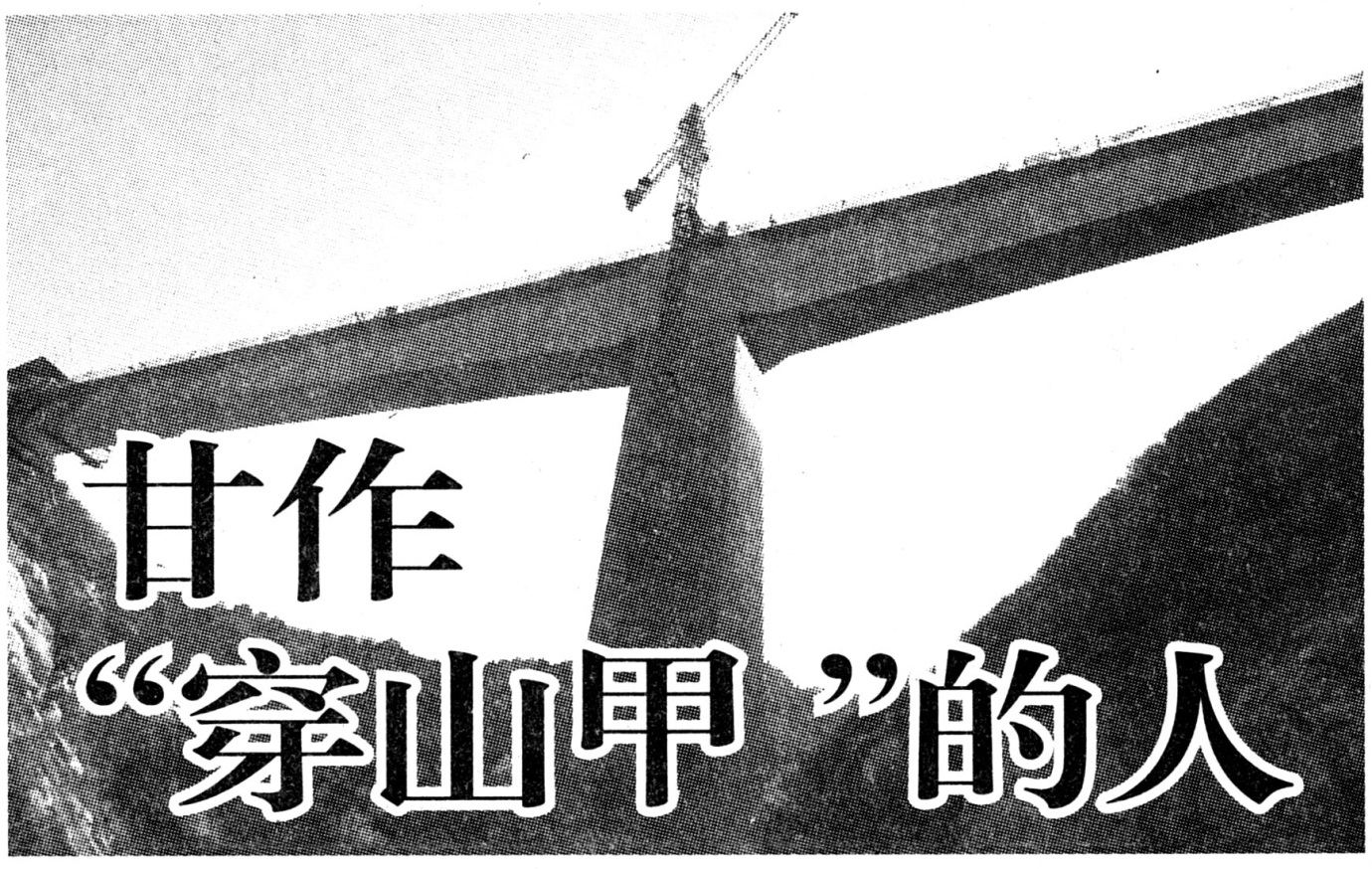

甘作“穿山甲”的人

11月中旬的秦岭早早就进入了冷冬,略微有些清冷的天气并没有为山中的景色减分。走在弯弯曲曲的山路上,远远望去,山腰上的水库仿佛洗净了人世间的铅华,鸟儿在水面上空徘徊,与山中片片或翠绿或红艳的树木交相辉映,这一切都如淡淡的水墨画,安静,淡泊,悠远。

就在这人间仙境中,有一群人正在不停歇地工作着,整整两年时间里,他们没有走出过这座大山,没有离开过自己的岗位,他们用自己的双手创造着一个又一个的奇迹——关庙大桥和新大瓢沟隧道,他们就是西铁工程公司第三工程段西康二线六分部的工作人员……

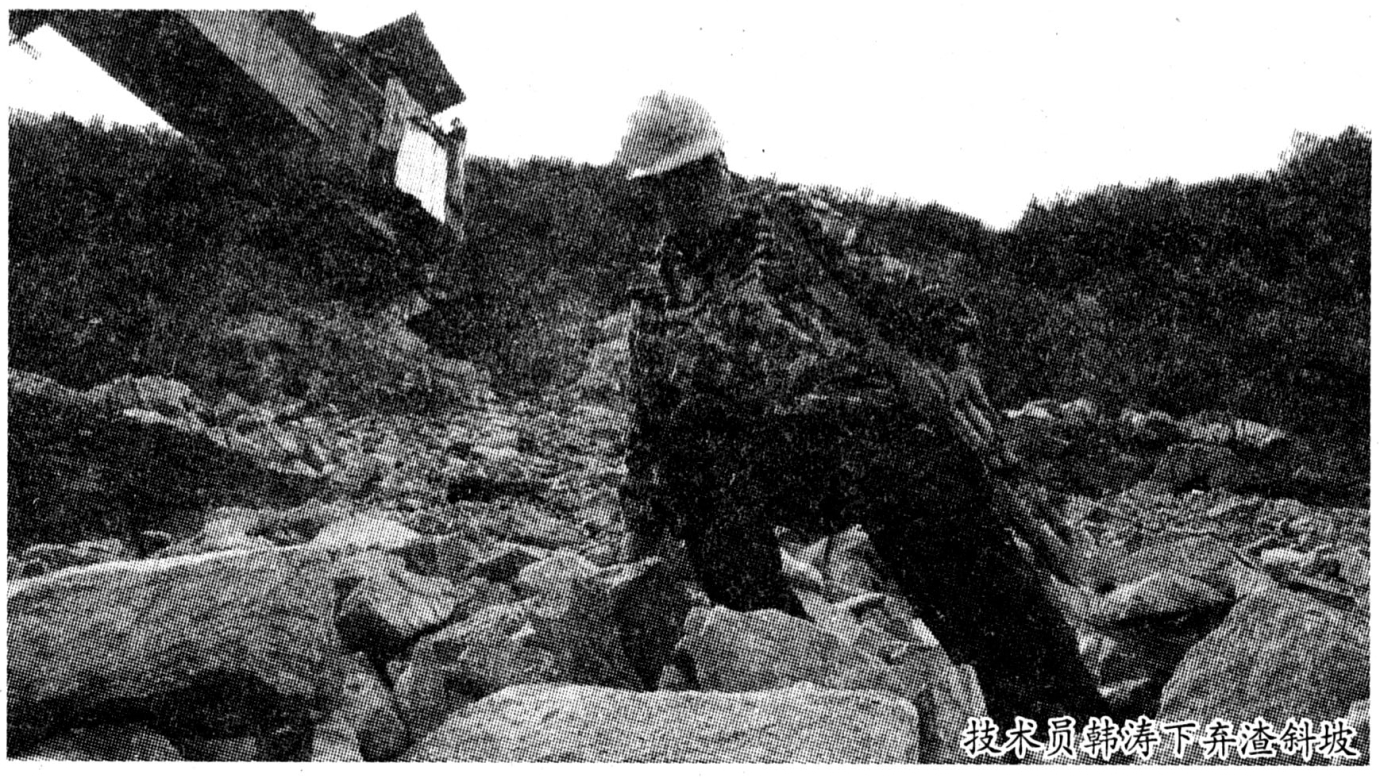

早晨7点,刚走进关庙大桥的工地,就被一个高高瘦瘦的人影吸引住,一个身穿迷彩裤、灰色上衣的男孩正背着测量仪器,小心翼翼攀爬着一个有一百多米高、坡度近六十度的弃渣坡地,时不时会有些小石头滑落,让人不禁为他捏了一把冷汗。从工地的工人嘴里得知他叫韩涛,是今年7月分来的大学生,尽管是新人,干活却一点都不马虎,敢拼敢闯。

一大清早,韩涛就接到通知,关庙大桥18#梁段模板安装到位,自己必须按照施工图纸调整模板位置。施工工地位于秦岭山区,上山连羊肠小道也没有,前一天恰好又下过雨,原本就很难爬的弃渣坡更是难以下足,石块堆积不稳,再加上浸过雨水的泥土,走在上面一不小心就会踩到松动的石头。韩涛每一脚都要先试着踩踩脚下的石头,看稳不稳再走。一路小心翼翼,等爬到山顶,衣服都已经被汗水浸透,湿透的衣服穿在身上一片冰凉,但因时间紧张,韩涛一分钟也不敢耽误,马上开始测量,完成测量后的韩涛还要背着仪器按原路返回。俗话说上山容易下山难,背着20多斤的仪器,每一步都走得胆战心惊。虽然这条路每天都要上上下下五六次,但每次从上面下来,踩到地面的时候,韩涛的心里才觉得踏实。

回去路过新大瓢沟隧道,韩涛说新大瓢沟隧道刚开始洞口施工是在2010年12月,那时候施工便道还没有完全修好,土路的坡度也很陡,混凝土罐车上不去,只能把混凝土倒在半山坡,然后由工人们铲到架子车上送到洞口。当时气温已经到了零下,好多工人的手因长时间接触水而冻伤开裂,有的甚至有血渗出来,但他们仍坚持用架子车一车接一车把需要的混凝土运到了洞口,保证了施工进度。

前不久,新大瓢沟隧道贯穿,终于让林传华松了一口气,最艰难的工作已经完成,剩下的只是些收尾工作,但作为施工队的领队,林传华还是每天早上七点半准时进入隧道,788米的隧道他每天都要走上二十个来回,算下来一天就要走近30公里的路程,整整十个小时要在潮湿的隧道里度过,腿上的风湿老毛病也让他吃了不少苦头。林传华笑着说自己干隧道工程有二十多年,早就习惯了这种痛楚,一想到家里的一双儿女还要靠自己养活,什么累和痛苦都烟消云散了。

时间过得飞快,落日的余晖笼罩了整个山谷,树梢上的喜鹊还在不时叽叽喳喳地叫着,远山的柿子显得越发诱人,而这群工作并生活在山里的工人们还在继续忙碌着……

题图:关庙大桥全景。

文/图 本报记者 杨琳

新大瓢沟隧道如期贯通

技术员韩涛下弃渣斜坡

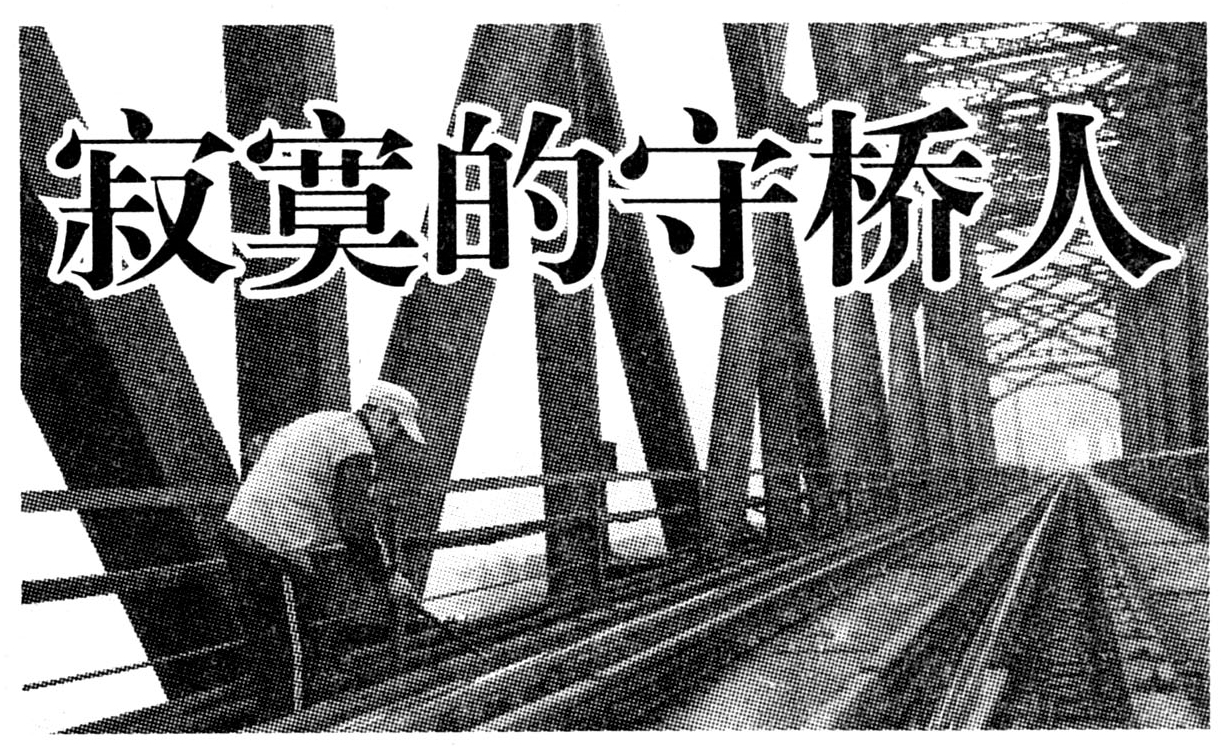

寂寞的守桥人

“看到大桥边上那块蓝色的界牌,从那往前是山西,我的工作就是负责看守这座黄河大桥。”

说完李春刚又拿起一米多长的铁锤,轻轻地敲打起铁轨上的螺栓,他能通过声音知道这些螺栓紧不紧。这样的敲击,他每次巡查要重复1668下,一日四次。“松掉的螺栓要记录,之后两人一起维修。”虽然维修的过程一人足矣,但铁路规定不许单人上轨作业。

李春刚今年46岁,人要比实际年龄苍老些。2003年他被调到阎良机务段禹门口工区禹门口巡守班。可这个退伍老兵在巡守班却只能算是一名新兵。“王梦钦应该在这里干得时间最长,1983年就在这了。”李春刚坦言,禹门口自然环境恶劣,常人很难坚持住。

完成一趟巡查,对讲机中传来了指令,马上要有客车经过这座桥。李春刚迅速戴上安全帽,手执指挥旗面向火车,守候在铁道旁。“帽子得戴好,有时候乘客会从车窗向外丢杂物,那么高的速度,要是被砸到,可不得了。”

中午12点20分,列车在李春刚的目送下远去。而接下来,他必须在规定的20分钟内吃完自己的午餐。大部分情况下,李春刚都是煮包泡面对付过去。

巡守班的职工来自陕西、山西两省,职工大多都选择将周末的假期攒在一起休,但每月8天的假期对于路远的人来说仍旧少得可怜。家住白水的车永亮每次回家只能待3天,但他仍旧每月雷打不动回家一趟,“特别想老婆孩子。哪怕只待一天,能和家人聊个家常就很满足了。”

车永亮的话道出了巡守班职工的心声,他们如此渴望和家人团聚,很大的一个原因是因为工作的环境太寂寞。看守工作本就枯燥,为了保证安全,上班时间不能听广播、看书,与他们相伴的,只有静静的铁轨,还有值班小房里的一盆君子兰。职工们闲来无事时,就给花擦擦叶子、浇浇水。偶尔也会骂它没良心,养了好几年却从没开过花。

下午4点,记者跟随下班的李春刚返回巡守班居住的小院。两地相距不到2公里,大部分职工都是走路上下班,这段平日里只需要走十分钟的路程,要是遇上大风天至少得走一个小时。

禹门口风大,当地人开玩笑说,这里一年只吹一场风,从春吹到冬。“今天下雨风小,风力最大时有12级,过桥都得抓紧铁栏杆,身子单薄点的,一不小心就被吹到路边的沟里去了。”

雨虽不大,但道路异常泥泞,行走时,要时刻注意脚下的小水坑。比起这个,李春刚更担心记者颜色鲜亮的羽绒服,不断提醒大家打好伞,“这里晴天一身土,雨天一身泥。掉下来的是煤油,粘在身上洗不掉的。”

禹门口巡守班算上工长在内,只有10个人,清一色的大老爷们,平均年龄都在40岁以上。院中有一座黄色的三层小楼,由于紧邻煤场,不断落下的煤灰几乎掩盖了它本来的颜色。

“由于房间宽裕,每名职工都能分到一间单人宿舍,这也方便家人来探亲时一家团聚。”李春刚的宿舍大概有12平方米,屋子挺大,家具不多。家电除了电视机外,就只有一台电磁炉,职工喝水都靠它。与走廊中黑乎乎的墙壁不同,职工们的宿舍都十分整洁。下班后大家经常聚在一起,边看电视,边喝点酒打打牌。

在禹门口工区采访时,每一名职工都会抱怨这里条件艰苦,他们甚至笑言是被“流放”到这里,但却从没出过“逃兵”。

“我当兵的时候在越南打过仗,死了5个战友,都是有名有姓的人啊,说没就没了。有时候想起他们就觉得自己很幸运。再艰险的地方也得有人‘站岗’。”说着,李春刚红了眼眶。

与记者告别时,李春刚在寒风中不舍地握住了记者的手,衣着单薄的他双手冰凉。但正是这双冰凉的手,每日保证了过往车辆的安全。这个世界上有很多艰险的“哨岗”,常人对它们望而却步,但总有一些坚强的“士兵”愿意背负责任去征服它们,守护世人的幸福安康。

文/图 本报记者 刘鹏

近日,西安铁路局郑西高铁乘务员针对旅客最关注、最需要解决、最满意、最不满意、最需要改善的问题和建议,发放旅客满意度调查问卷300份,进行客户端调研。

本报记者 郭玉军

通讯员 武玉东 摄

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书