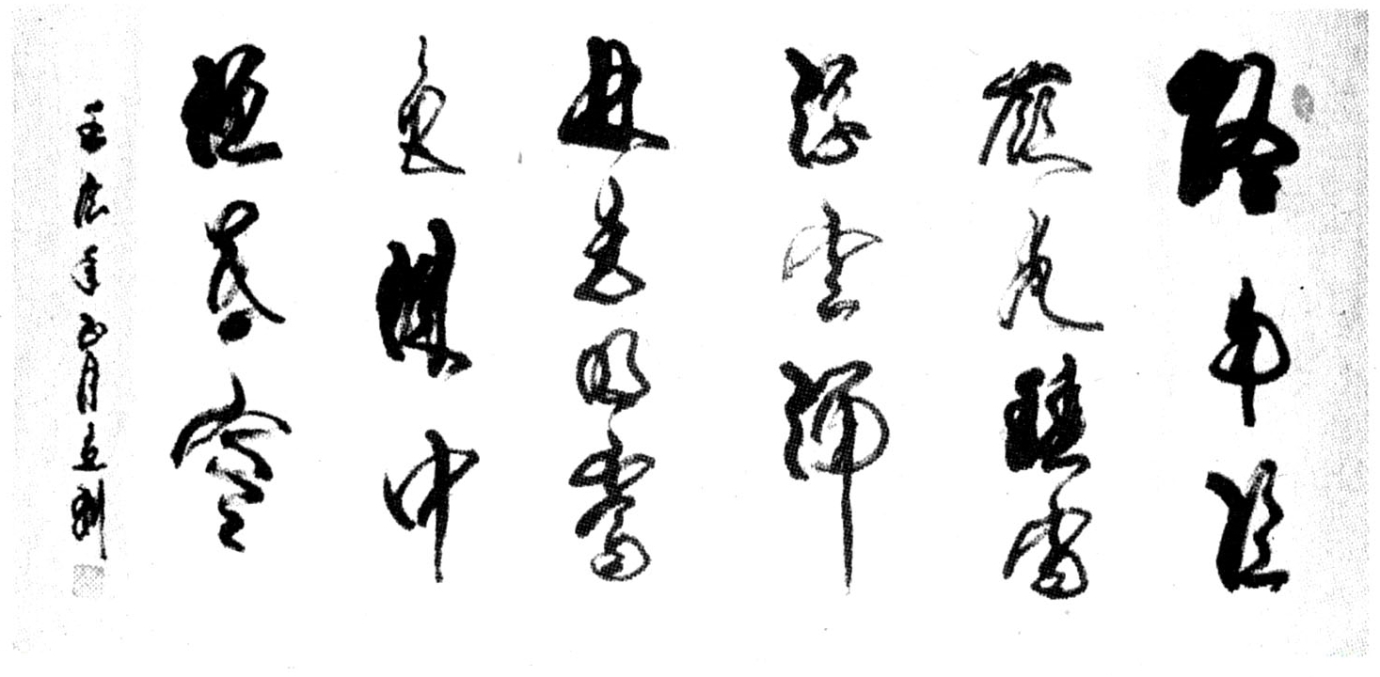

李克利的书法路径

文/靳光耀

见到李克利之前,观其草书笔走龙蛇,逶迤磅礴,有一股排山倒海的气势。更准确地说,如黄河壶口呼啸奔涌,连绵浩荡,百折不回。细看,结字奇异,用墨淋漓,笔画勾连紧密,简约处经常出人意料,让人颇费思量;布局浑然一体,风雨不侵。但是,看了他的楷书之后,又觉得书卷气扑面而来,想起“每临大事有静气,不信当今无古贤”的话来。他小楷中的这股静气,绝非一日之功,显然是来自古贤的书法气韵。

书法写到动静皆宜境地,宛如文武兼备的人才,不简单。

和笔墨有缘,基于爱和阅历。他生在城市却备受磨砺,生身父母离异,和养父母长大,此生什么都干过,下过乡务过农,进过工厂,只差没有当兵,传奇人生和回旋的书法密不可分。他的作文特别优秀,他写自己的父亲(养父),被老师当成范文朗读,老师说:“作文上乘,可惜字写得太差。”于是,练习写好字,成为李克利的第一位的任务,他处处留心,看谁的字好,就留意学习,渐渐成为习惯。不久,他成为同学中字写得最好的人——写标语、换板报,他都是主角。当时正值“文革”,知识青年李克利到蒲城县下乡,去接受贫下中农再教育。几年知青生活,再次锤炼了他的意志,在农村的岁月里,练字成为他的精神寄托。他去看望已经落魄有病的生父,这个老知识分子看到儿子喜欢书法,老泪纵横,给他讲书法原理,教他临帖。他即以唐楷为本,尤爱欧阳询九成宫醴泉铭帖,又临隶、篆、魏、行、草诸体。书法,像神奇的线索,牵引着李克利走向一条光明的道路。几年后老人因病去世了,他的书法功底已经很扎实了,这大概是父亲给他的最大礼物吧!

李克利回城工作后,由于能写会画,有号召力与热情,是青年中的佼佼者。26岁时担任厂团委书记,这为他的书法路径提供了更大的平台——换墙报要写各种字体的毛笔字;出简报,要刻蜡版,要写多种字体的硬笔字,且要求特殊。他都一一胜任,为了尽善尽美,他愈加如痴如醉学习书法、应用书法,同时涉猎历史、文学、经济等方面知识,不知不觉中,书法提升着他,鞭策着他。那时,李克利最喜欢去的地方是碑林,记得和他的女友第一次约会的地点就是碑林,几个面包、两瓶汽水,就是他们一天的伙食,可是,精神和书法大餐,是他人感受不了的文化盛宴。然而,女友和他分享了,女友看准他的才能,深信李克利的书法也会和先贤一样,刻入不朽的石头。

1984年,李克利参加陕西省首届青年书法大赛,他从千余名参赛者中脱颖而出,获得奖项。他记得当时的陕西省书协主席刘自犊老先生亲自为他颁奖,刘老勉励他多写多看,让他倍觉鼓舞,他的劲头更大了。1990年经王崇仁副主席推荐,李克利加入陕西省书法家协会,成为一个很有潜力的青年书法家。

在后来的岁月里,李克利无论工作多忙,都没有放弃书法,他的书法成为他的一个工作特点和符号,代表刚柔并济的文化品味,也代表孜孜以求钻研学问的精神。他的工作业绩突出,得到上级肯定;他的作品在全国和省内举办的各种赛事中频频获奖,经常在陕西日报、西安晚报、文化艺术报等报刊发表,受到各界关注。

2011年8月,李克利赴京参加文化部举办的书画展,其书法作品受到了全国人大副委员长蒋正华的好评;中国国家画院书法篆刻研究院曾来德院长点评了他的书作,称赞功力和个性都非同凡响。更有专家认为:李克利楷书深见唐楷风貌,尤以欧阳询神似。行草有“二王”之风,个性鲜明。与此同时,李克利频频出席各种笔会、书画活动,现场每每受到追捧,他悬腕大气的即席书法,有极强的震撼力,叫人想起颜真卿所说的一种书法境界——金刚炫目。这应该是书道的魅力。因而,很多人看好李克利的潜力,他的书法作品被省、市有关部门作为礼品,馈赠给贵宾;更有收藏家视其为黑马,期待他龙行风舞之时。藏家看重李克利作品飞扬的神采,自然质朴的英雄气概,这种阳刚气透着秦人的豪迈底蕴,仿佛是兵马俑不朽的魂魄,金戈铁马依然纵横天下。可以说,书法像一根文化红线,贯穿了李克利的人生路径,从而实现了他事业和书法上的同步升华。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书