转作风·走基层

沙漠里的一抹新绿

——记延长石油输油一处夫妻巡线工

茫茫沙海,大大小小的沙丘连成一片,伸向远方,一望无际。初冬,一抹小小的新绿点缀其间,格外耀眼。

明长城时隐时现,在岁月的侵蚀中,残存里显现出历史的深厚与无奈。城墙不远处,一条条石油运输管线呈现着今日文明的活力与生机。

陕北,毛乌素沙漠里,延长石油管运输公司输油一处189名巡线员,担负着470公里长的管线安全,常年坚守在各自的岗位上,坚守在大漠,为了管线的安全,防盗油,防止外力破坏,巡线点大多设在远离城镇的管线附近,偏远交通不便,无电无水少人气,日复一日的巡线工作,盛夏酷暑,沙漠中气温高达40多度,烤得人浑身冒油。严冬零下三十多度,滴水成冰。然而,一日三次的巡线工作不可懈怠。简单机械的工作,枯燥,乏味,令人难以承受。

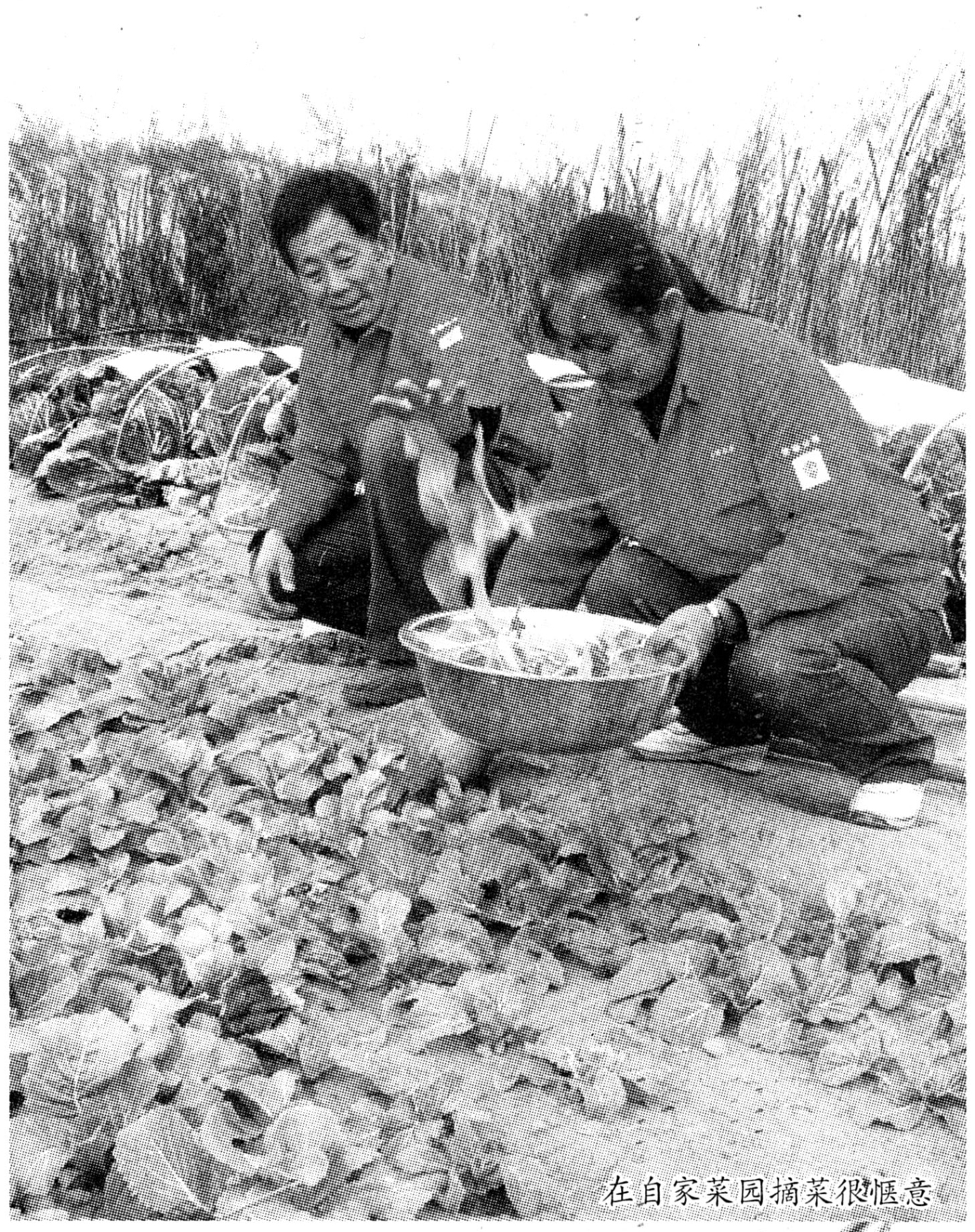

一块不大的菜园子,生长着白菜,青菜,大葱,萝卜等多种时令蔬菜,初冬深秋时节在四周黄沙的映衬下,更显得绿的纯正和充满威旺的生命力。菜园的主人正是靖榆成品油线路24号巡线点的张贵堂和肖世梅夫妇。在诸多的巡线点中,24号点的自然条件最差,远离公路远离村庄,吃水用水更是困难,要到5里远的取水点自己拉运。来的巡线员走马灯似的,留不住,连续走了七八个,直至四年前张贵堂上任。

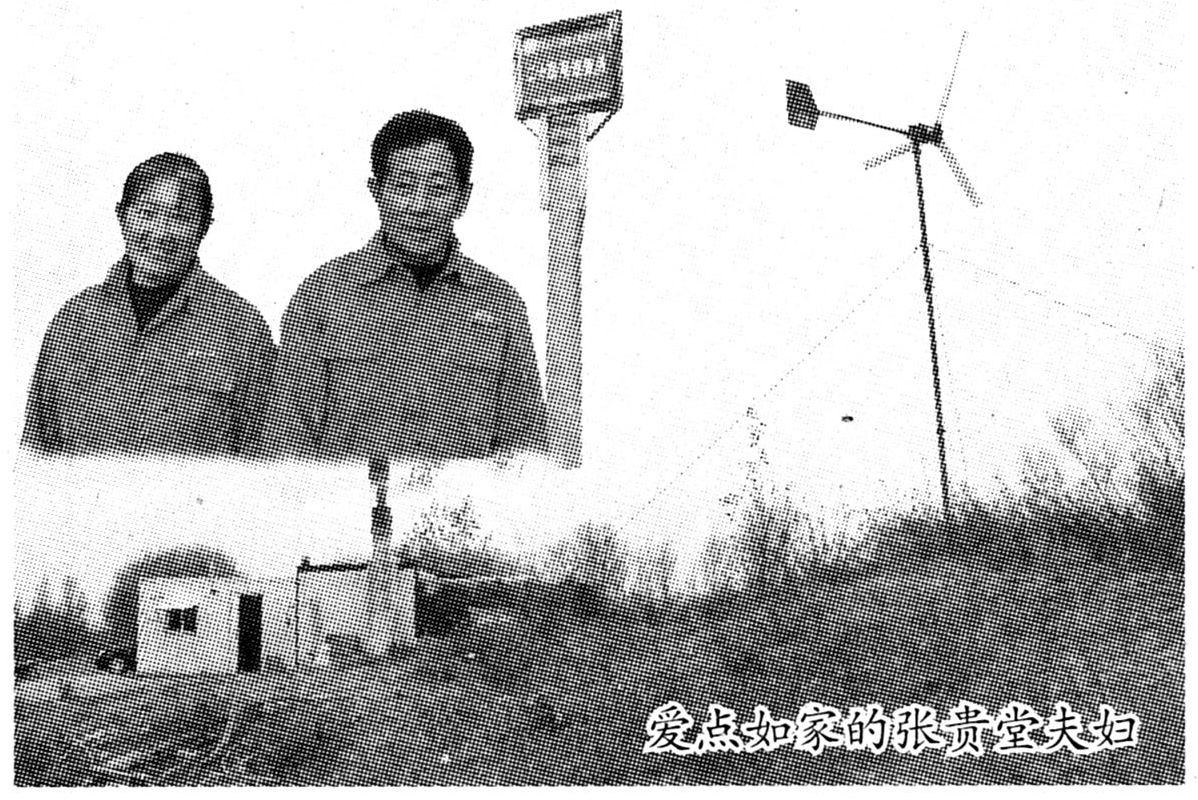

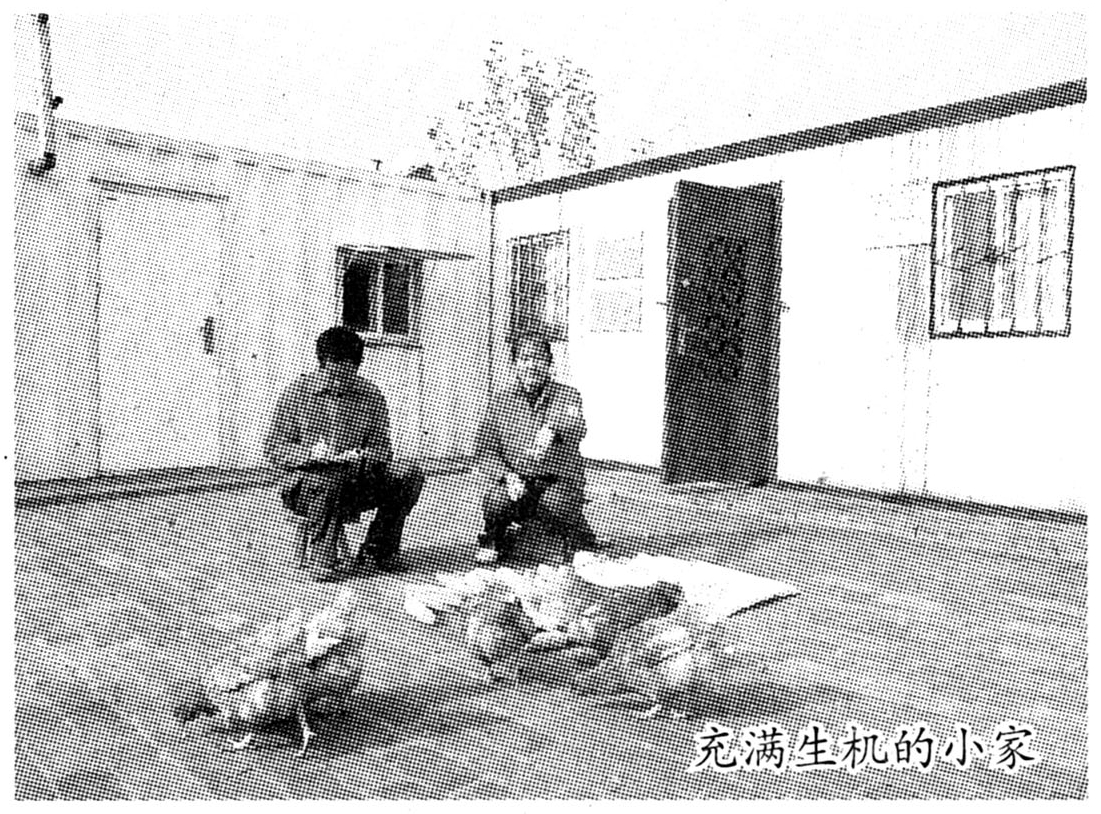

他来了,这里面貌大变。夫妻俩十分仔细认真完成每天3次巡线任务,做好记录之处,把这里变成了家,第二个家,全身心热爱建设经营这个家。活动屋前栽树,30棵杨树苗茁壮生长着,两年前记者首次来访见到的两棵大拇指粗的小树,在他俩的精心呵护下,已有拳头粗。养了9只鸡,盖了间鸡窝,在后院开辟了一片蔬菜地,还挖了一口水窖,蓄存雨水用来浇灌蔬菜。鸡蛋人食,鸡粪则是蔬菜好肥料,蔬菜长成既解决了外出买菜费时费钱之难,多余的又可喂鸡补充饲料,一个小小的绿色巡环经济圈形成了。

近两年,输油一处为改善巡线员的生活工作条件,着实下了一番工夫。为各点增添了风力发电设备,有的还装上了光优发电设备,统一新挖水窖解决吃水难,为巡线员办理养老保险等,增发了劳保用品。下一步还将在重点部位安置监控设备,用以增强安全手段的多样化并减轻巡线员劳动强度。

输油一处是延长石油第一支管道运输的专业队伍,他们创立了“企地结合、群防群治”的巡线管理方法,确保了管线安全,已在全系统中推广,为兄弟处树立了标杆,同时就连大哥单位——长庆管道局的同行们也前来取经学习。

张贵堂夫妇的24号巡线点,人欢鸟叫,绿树成荫,生机勃勃。年近六旬的张师傅令人刮目相看。他说他和老伴来当巡线员不是为了钱,每月千把块钱的劳务费对他而言不是事,他不缺钱也不爱钱,他爱的是实实在在的生活,更爱经过自己的双手,改变创造生活。活动屋一侧停着一辆十万元上下的小轿车,是他的,这印证了他讲话的真实性。他说来年他再养上几只羊,那时这小家就更热闹了。

“张师傅夫妇是爱岗敬业榜样,像这样的巡线员越多越好!”该处处长叶平这样说。

黄昏,夕阳通过云层,给大漠洒满金黄色,那一株新绿格外耀眼。 柳影 苏伟 摄影报道

爱点如家的张贵堂夫妇

充满生机的小家

在自家菜园摘菜很惬意

工地上的“农民工之家”

——延安市宝塔区创建“四好”建筑工地见闻

11月14日下午,陕北大地天寒地冻,西北风呼呼刮走了太阳仅存的温暖,但走进延安市宝塔区金岳小区建筑工地农民工高振鹏的临时住所,却暖意融融。

这是小区25号楼一层的一间车库,房子并不大,两张木板床占去了一大半的空间,高师傅正伏在门口的一张桌子上算账。高振鹏是附近二庄科村的村民,在工地做库管。听记者要采访他,一边拉着拉链整整衣服一边说:“我们延安上个礼拜就开始供暖了,这房子里有地热,把人热得受不了。”记者问:“您知道工会是干啥的?”高师傅说:“知道,我们工地的工会就是为工人办好事的,你看我身上这棉衣还是去年入冬前工会发的。”躺在床上休息的电工李延中坐起来给记者发着烟说:“我们工会可好了!今年秋季我娃娃上学,家里有困难,工会知道了反映给单位,单位给我救济了两个月的工资。”记者再问:“两月工资是多少?”他笑而不答,高师傅说:“这小子有技术,两个月6000元。”

就这样,不知不觉间,一个小时过去了。与他们的一席话,记者深深感觉到这个工地不但建立了工会组织,而且工作开展得有声有色,深受农民工信赖。据了解,金岳小区整个工程要到2016年完工,目前有固定农民工126人,工地工会成立以来,吸纳了109人入会,签订劳动合同109份,集体合同一份,“四好”工地创建活动走在了宝塔区的前列。

金岳小区是延安市最大的经济适用房小区。为了保质保量建设好这个民生工程,切实维护农民工的合法权益,在2010年6月动工之时,宝塔区第二建筑公司工会就在金岳小区工地设立了工地工会,并组织开展创建农民工管理“四好”建筑工地活动,力争给农民工建立一个温暖的“小家”。

走进宽大明亮的农民工活动室,墙上贴着农民工管理“四好”建筑工地的内容,简单说就是:善待好、组织好、教育好、管理好农民工。记者了解到,宝塔区第二建筑公司是集体企业,近年来的建筑市场竞争激烈,公司的日子也不好过,他们能保证这些条款落实到位吗?高振鹏说:“工地从不欠我们的工资,像这次四川农民工回家,家庭有困难的还多发给一个月的工资。”工长王平龙补充道:“今年以来,我们工地工会组织的培训活动特别多,涉及安全生产、工艺技术、农民工维权、工会知识等方面。”

在活动室的资料柜里,记者看到了一沓农民工维权卡,印着延安市、宝塔区、二建公司工会的维权热线电话,农民工遇事或者权益受到侵害时,就可以拨打以上电话。宝塔区总工会副主席刘晓慧介绍,自开工以来,这个工地还没有农民工给区工会反映有关侵权问题。谈及创建活动带来的好处,王平龙深有感触地说:“通过创建‘四好’工地活动,我们建立了农民工之家,形成了关爱农民工的制度和氛围,培养了一支相对稳定的新型农民工队伍,确保了工程质量和进度。在平时的工作中,我觉得人好带、工好派,我这个工长也好当!” 本报记者 阎冬

小小卡片暖人心

——陕鼓集团完善职工救助体系记实

“刚拿到救助卡的时候,觉得没啥用,往包里一塞就忘了,没想到关键时候它竟成了我的另一张‘身份证’。”每当想起那次“失而复得”的经历,徐立平总会生出这样的感慨。去年10月的一天,陕鼓集团职工徐立平与朋友聚餐,在结账时不慎将钱包落在了餐馆内。直到一天后接到集团救助办的电话,摸摸裤兜,他才知道自己丢了钱包。原来,餐馆老板根据钱包内的“陕鼓紧急救助卡”确定了失主身份,拨通了24小时值班电话。有了这次经历,徐立平对救助卡的便利之处有了更深的体会,用他的话说就是:“走哪都得带着,有了这第二张‘身份证’,心里特踏实。”

徐立平口中的这张“紧急救助卡”,跟身份证一样大小,卡片正面记录着职工的姓名、工号、出生年月、血型、患病、常服药和单位等信息。卡片背面还印着一句温馨的提示:“我是陕鼓集团员工(家属)如果我遇到意外情况请拨打紧急救助电话。”集团救助办主任薛晋芳告诉记者:“有了它,就好像给职工装上了定位系统,无论走到哪,公司都能在第一时间为其提供救助。”

近年来,陕鼓集团得到快速的发展,凝结着广大职工的辛勤付出和努力。为了感恩职工,给职工热爱企业的理由,陕鼓集团坚持“以人为本”的理念,提倡共创共享文化,持续建立健全职工帮扶保障体系,搭建各种保障平台,使广大职工在基本生活、紧急救助、医疗补助、意外保险、内部福利等方面有了不断完善的企业保障,有效提升了职工的幸福感、归属感。

关注职工健康、多重医疗、全面保障,小小卡片的背后,是陕鼓集团为4000多名在岗职工和11000多名退休人员撑起的“保护伞”。据了解,集团公司于2006年成立两个救助办公室,由6名专职人员负责日常工作。救助办就像职工的“娘家”一样,让大伙心里感到格外亲切。不管老人住院,小孩打针,甚至家里的水管裂了、下水道堵了只要一个电话,就有人管。难怪职工们总是说:“我们只用管好自己的工作,家里一点心都不用操,单位都替我们打点妥当了。”

除了完善的救助实施办法外,集团还施行了规范、高效的医疗费实体核算审核制度,确保最短时间、最大力度实行救助。仅2011年,集团实施医疗救助约200万元。负责审核的工作人员告诉记者,职工可以享受到除基本医保外的其他医药费报销,大大减轻了看病住院的负担,如果看病的花费在一两千左右,基本可以全额报销。与此同时,集团还启动了“5万元应急救助金”制度,为需重大医疗救助的职工提供援助,为无数职工及家庭送去了温情。

2012年春节长假,农历正月初五晚12时,安技管理部接到一个陌生的求助电话:陕鼓职工张某不慎从西安一个居民区的楼梯摔下来,头脑受重伤,昏迷不醒。朋友随同120急救车将伤者就近送往西电职工医院。在钱包里发现其紧急救助卡后,拨打了救助电话。接到求助信息后,集团紧急救援预案迅速启动。公司救助办、安技管理部立即前往西电医院,帮助其垫付了医药费,并在医生的建议下安排了手术。在抢救张某的同时,救助成员通过各种办法联系到了张某在老家的亲属。第二天他的姐姐到达医院后,救助人员才离开了医院。

用心工作,放心生活。有了如此完善的紧急救助体系,陕鼓人心里踏实了,就像常听职工说的那句话一样:“做陕鼓人,很牛,很幸福。” 本报记者 刘楠

让阳光洒到每个职工

10月29日,蔡文强跟往常一样去单位上班,中午1时50分,正在过马路的蔡文强被15路公交车撞倒,蔡文强所在单位的工会工作人员在第一时间赶到现场,联系医院,派专人在医院照顾,并于第二日送上慰问金1000元和慰问品。

“太感谢单位对我的帮助了,我这条命可以说是单位救的,如果不是他们及时送我去医院,也许我已经没命了。”蔡文强激动得热泪盈眶。

我们从1992年开始实施送温暖活动,至今已累计筹集送温暖慰问款370余万元,覆盖1万3千余户困难职工及其家属。”陕西北方动力有限责任公司工会副主席赵天雷介绍,公司从1989年开始亏损16年,职工生活陷入困难,如何稳定职工队伍,“送温暖工程”被提上日程。

“我们公司把送温暖活动日常化,不仅仅局限于重大节日,涵盖困难职工生产、生活、就业、医疗和子女入学等各个方面。”公司工会主管送温暖工作的李梅旭说:“特别是因大病致困的职工,公司每年11月起至春节前夕,领导带队前往西安、宝鸡等地慰问看望。”

在北动,“温暖”无处不在,为了使帮扶救助日常化,公司坚持“五知五访两及时”工作制度。工会要对职工家庭成员与地址、家庭收入、造成困难的原因、职工思想状况和技能特长、子女上学就业情况都必须了解清楚。患病、家庭出现困难、发生纠纷、有婚丧事、发生工伤的职工,党政工领导都会及时到访,送上温暖。“对于职工的意见要求及时反映和处理,及时把困难补助费用送到职工手中并予以公示,尽全力做到‘慰问’无死角。”赵天雷说,“但是工会的力量毕竟是有限的,为此我们建立互助储金会,为职工应急解难。”

公司工会动员基层45个分会的职工,个人一次性交纳20至50元不等互助资金,组成互助储金会,共筹集了资金12万元,公司工会两次下拨周转互助金10多万元,以补充基层资金的不足。当职工家庭出现特殊困难时,公司工会会发动职工为其捐款,让职工体会企业大家的温暖,感受兄弟姐妹般的亲情。基层单位党政领导也会从资金上支持互助互济活动充实互助金。十几年来,为职工、家属、子女生病、死亡、伤残,家中受灾、发生意外等,周转上百万元互助金。“这样做既能提高职工抵御意外灾难和暂时困难的应变能力,也发扬了职工的互助互爱精神,为职工开启一扇服务于职工客服困难的温馨窗口。”李梅旭说。

如今,北动的送温暖活动已经开展了20年,未让一名职工因家庭生活困难而引发意外,北动不仅把温暖送到了职工的心坎上,温暖了职工群众,更是增强了企业的凝聚力。

本报记者 杨琳

深夜中的坚守

渐无人烟的公路,朗朗夜空,拖着疲惫身影的旅客缓缓从西安北客站走出,归心似箭。可是途经北客站的公共交通除了地铁就只有公交车263、264、265、266路和723路这五条线路,而且19:30之后,便只剩下266路公交车还在运营。22点地铁末班车发出后,唯一进城的公共交通工具就只有266路,夜间的客流压力全部扛在了266路肩上。

寒冬深夜的北客站外空旷、寂静,寒风直往记者的裤腿里钻。可以想象,如果出站后无公交车可坐,寒风中的乘客该受多少艰辛。

“虽然压力大,但我可以负责任地说,线路自开通一年多来,车队没有出现过一例让旅客滞留的事情。”西安市公交六公司中轿车队的书记周兴顺说。

为了确保旅客走得了、走得好,每天车队都要安排末班车“打一备一”,即要求两辆车及两位驾驶员同时到岗准备,若是遇上大客流,末班车满员,备用车就开始投入工作。

266路公交车最后一班发出前,会有一个检查的步骤,记者跟随着调度员,对站点周边进行检查,直到确认所有的旅客都已上车,调度员才下达发车指令,驾驶员才能起步离开。这时,时间已近午夜。

“虽然高铁晚点的情况很少发生,但为了保证旅客能在高铁晚点时顺利回家我们也做了很多工作。”266路的路长邓愿良说,车队与与高铁管委会建立了联动机制,像遇到列车晚点等特殊情况,高铁会主动和公交六公司联系并告知确切的列车信息,以便车队及时做好客流应对措施。“若是遇到大客流,车队一个电话,驾驶员保证随叫随到。”

“守好北客站最后一班车不仅是266路的职责,更是公交服务形象、西安文明形象的缩影。”邓愿良说。曾经有一次,夜间准备的4部应急车全部投入营运,可是仍然不能满足乘客的需求,车队在安排专人维持秩序、做好解释工作的同时立即与600路协调并调集4辆公交车,以确保旅客全部有车坐。还有一回,列车晚点到次日零时45分,驾驶员坚守岗位把所有旅客平安送达目的地,自己回家时,已是凌晨两点多。

本报记者 刘鹏

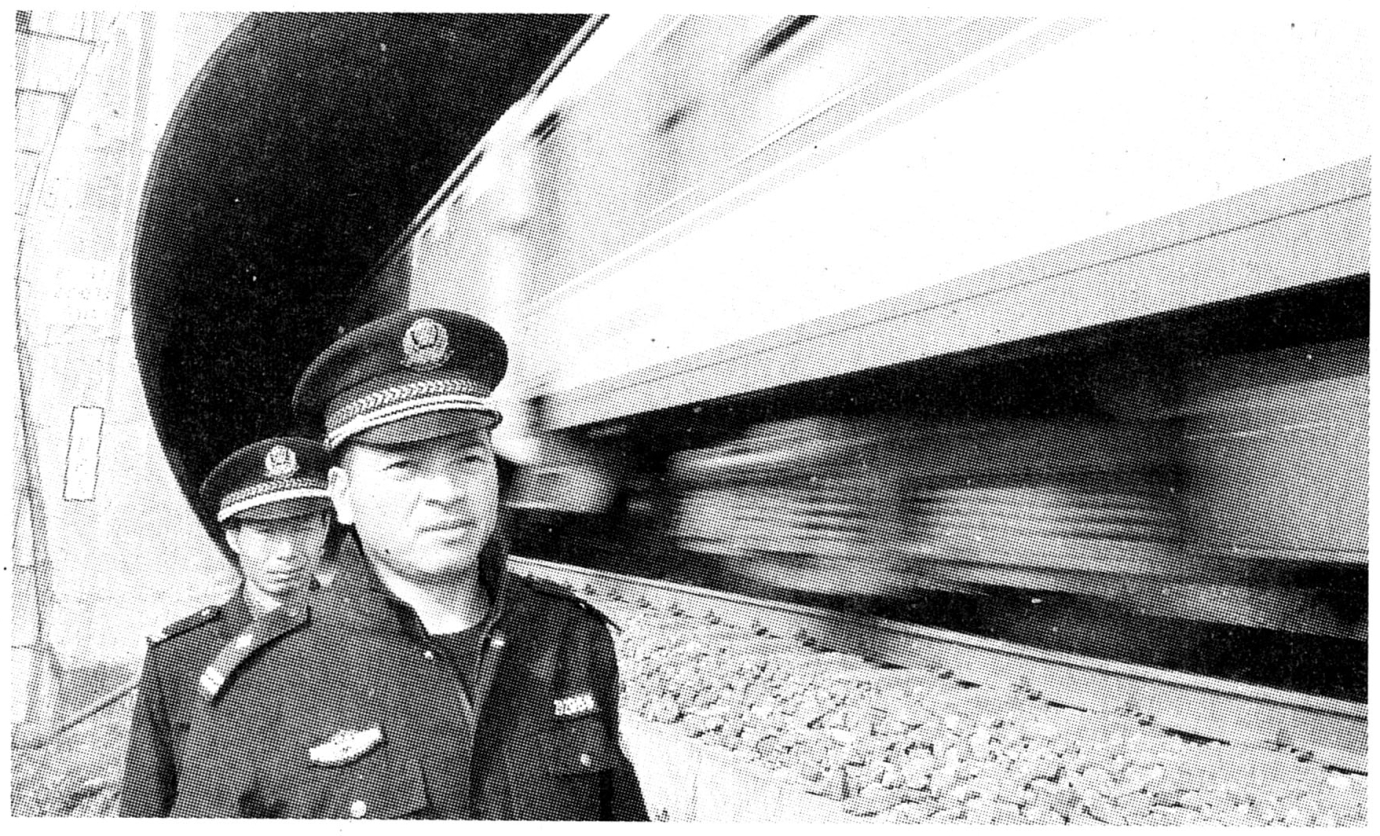

全长6公里的磨沟岭隧道是宁—西线西安铁路局最东边的一个叫清油河的警务区所辖。每日,铁路公安民警都要对这一特殊的地段多次巡查以确保行车安全。多年来他们的辛勤工作不断得到上级的好评。

本报记者 郭玉军 摄

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书