精耕心田

——西区采油厂倾心打造家文化

(上接一版)

从提出“人均一分菜,班养一头猪”两三年来,西区各采油大队井场目前种植蔬菜306.51亩,饲养猪、兔等家禽1300余头,与林区养羊户签订300亩无公害农作物种植合同,种植荞麦、土豆等农产品,在吊坪村种植40余亩大棚蔬菜,每年生产绿色无公害蔬菜5万斤。翻地、施肥及播种、养护,职工们自得其乐,有些井场的蔬菜瓜果已经实现了自给自足。

然而,种植瓜果蔬菜、养鸡养猪,这些不是惠红芳最骄傲的,让她最骄傲的是,在会议室摆放的职工们自己的作品,书画、十字绣、剪纸等手工艺。在书法作品里,有一幅名家真迹,是她向亲戚索要的,她并没挂在小家里。

出去看井的女工们陆续回来了,院子里热闹起来,打羽毛球的、打扑克的、洗衣服的、刺绣的、十字绣的……空中,一群紫燕自在地盘旋着,落向井架,落向树枝,只有那呢喃声,和进女子们的嬉笑里飘向很远很远。

呦呦鹿鸣,食野之苹,我有嘉宾,鼓瑟吹笙……

呦呦鹿鸣,食野之蒿,我有嘉宾,德音孔昭……

陶渊明的田园居是惆怅的快乐!而我们才是真正的田园居。

大山空旷,蓝天高远。采油树曼妙的身姿,勾勒出天地间最优美的舞蹈。

红色的霞?飘动在采油树间的是红色的霞吗?是的,劳作在大山里的石油人比彩霞更绚烂,更亮丽,她们在把美丽歌唱。

幸福家园变奏曲

踏进采油二大队党支部驻地,“铮铮铮……”陕北人最熟悉的三弦声扑面而来。“弹起三弦我定起音……”果然一个浑厚的声音这样唱道。是要说一段《懒婆姨》,还是要说一段《七仙女下凡》?都不是。“今个不把别的讲,单把咱二大队的故事表一表……铮铮铮……”这是一段职工自己编的自己的事。

哦,笛音响起来了,和着三弦的节奏。二大队的韩书记告诉记者,这是队里的职工在活动室娱乐,还会告诉我,这个弹弦子的是谁,那个吹笛子的是谁,队里还有谁谁民歌唱得可好哩,谁谁写得好,刚才那段子就是他的原创……或许,兴之所至,韩书记也会露一手呢。

歌声,乐声,为什么这里如此欢快呢?

因为在西区采油厂,处处都有浓浓的关爱!

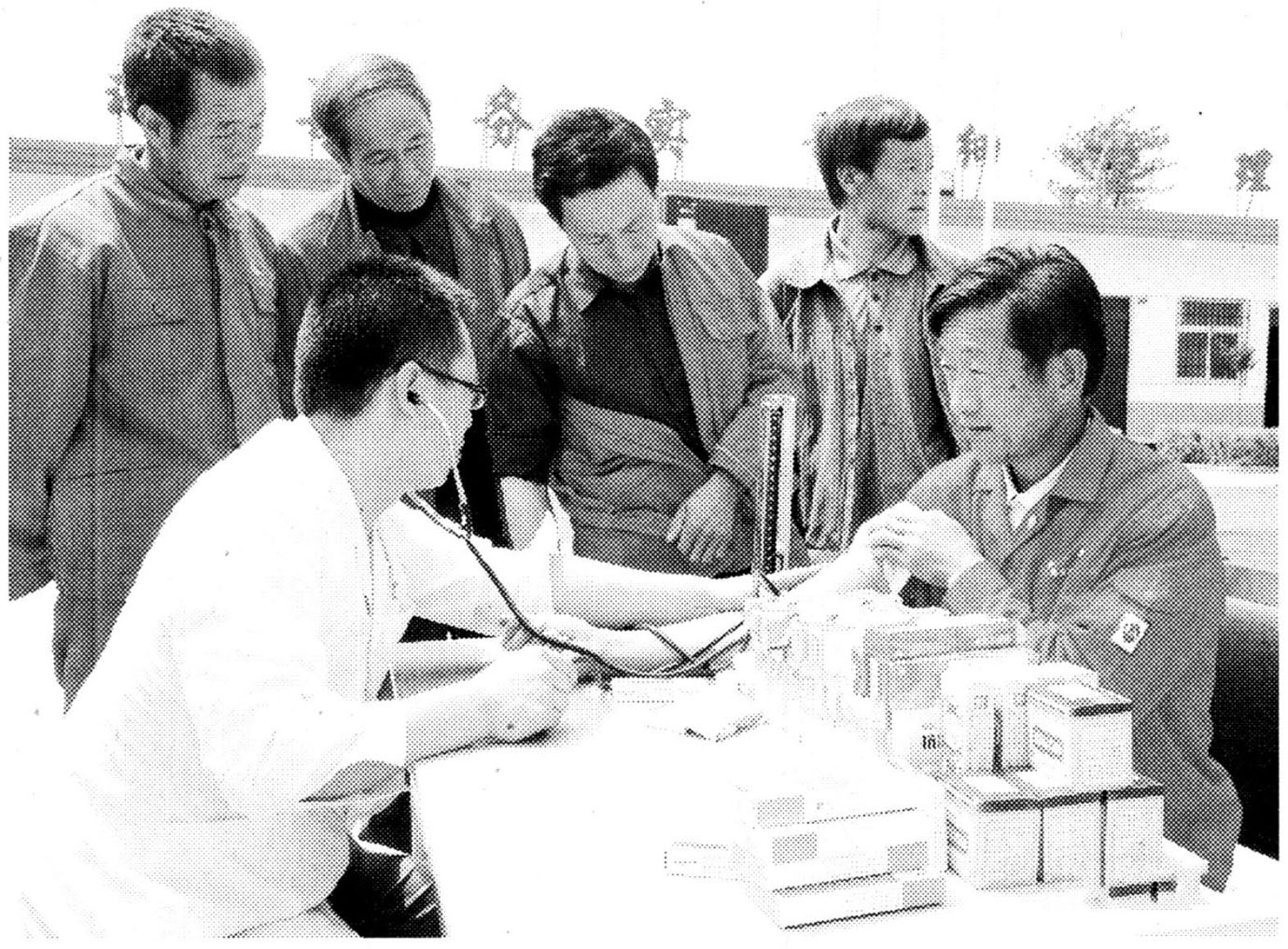

就在今年4月,禽流感肆虐,西区采油厂卫生所组织人员,带着价值1500余元的医药器械,行程60多公里山区小路,来到地处陕甘交界处南梁采油六大队党支部、队部及四区队一线井组,给采油工们送去了板蓝根、快克、感康、创可贴等常备药品,并给采油工们仔细测量了血压。事实上,每月医务人员都对饮用水进行水质化验,认真检查各灶点的卫生,让职工喝得放心,吃得舒心。同时,医院还定期组织医护人员赴生产一线为职工讲授急救常识。为职工办理了省级医院的银医卡,使职工出诊就医更加方便。每季度都会给全厂7个采油生产单位及生产辅助等20多个单位4000余人送药和做常规健康体检,每季度送药品价值20000余元。大队在区队和班组也都建立员工药品箱,每月定期配送一些感冒、划伤等常用药品,使职工随时能找到治疗常见病的药品。

截至目前,西区在野外队站建成2人倒班点10处、5人倒班点9处、15人倒班点3处、30人倒班点2处、50人倒班点1处,给采油队职工购买电视、音响等娱乐设施,修缮活动室、浴室,随着夫妻井、姊妹站、兄弟岗的成立为生产增加了汩汩动力。

“上孝顺好父母,下教育好子女。”是每个石油工人的心愿,近年,西区给职工年满60岁以上的父母在居家就近的最好医院办理体检卡,进行免费健康体检。为方便职工子女上学,厂里减免了职工子女在该厂苗苗幼儿园就学的全部保教费和学费。对考上大学的职工子女,西区采油厂给予3000-10000元的奖励;为员工建立生日档案,在员工生日之际送去生日蛋糕;为驾驶员制作全家福照片,提醒驾驶员安全行车;与党员干部签订廉洁承诺,保持党员干部廉洁性;逢年过节,为职工家属发送慰问短信,让员工在感受家庭式的温暖中增强归属感。

从2011年起,采油厂在县城区为职工盖好六座高层住宅楼并进行了装修,首批312户已婚职工的住房难题得到妥善解决,第二批256户也即将安置。为了给未婚职工营造家的感觉,厂里给职工公寓统一配置了床、写字台、电视、床上用品三件套、饮水机等物品,给采油队购买了电视、音响等娱乐设施,修建了活动室、图书阅览室、浴室等,为职工营造温馨的生活和学习环境。

而随着摄影书法、文化艺术、体育等各种协会的建立,全厂各单位积极购买各类科学、文体、励志、专业等方面的书籍。工作之余,摄影联谊会、读书会举行演讲征文比赛、知识竞赛、钓鱼比赛等活动,活跃业余生活。

“厂里把该想的都替咱想到了,这里就和家里一样,回去干啥?”劳动竞赛中,采油二大队区队长郝师傅说出了心里话。

歌声,乐声,为什么如此欢快呢?

因为在西区,到处都是暖暖的人情!

在西区,流传着这样一个故事,2012年5月,厂职工万钟民的妹妹住院抢救需输血,需要一种含有特殊血小板的血,而含有这种血小板的血在人群中几率很小。得知这一消息,采油厂很多职工悄悄地加入到献血的队伍中,有的职工从山里回来衣服也来不及换连夜赶往延安。那夜,延安大学附属医院门口站满了来自西区的车辆……

上世纪60年代,王石、房树民两位记者合写的《为了六十一个阶级兄弟》通讯报道,曾影响了几代人。今天我们西区这场争着献血的场面也同样让多少人感动得眼噙泪花。

井下作业大队夜班班长刘海军母亲被确诊为癌症晚期,巨额的医疗费用,对于本已经济拮据的家庭来说,无疑是雪上加霜,一贯乐观开朗的刘海军一下子失去了往日的欢乐。井下作业大队党支部知道以后,倡议全大队的职工,包括外协作业队,自愿向刘海军同志伸出友爱之手,募集捐款32520元,用手里的温暖来温暖他的家庭。

供应科女职工曹翠被确诊为慢性粒细胞白血病,跑遍了延安、西安、上海等多家大医院就诊,巨额的医疗费使曹翠一家负债累累。病情虽得以控制,但每月仍要花费2万多元的治疗费用。该厂女工委得知此情况后,决定分阶段为曹翠捐款。仅在第一个阶段就筹集到爱心款68878.4元。

歌声,乐声,为什么如此欢快呢?

当然,有人生存的地方就有管理,在西区也不列外。同样的家有家规,国有国法。

“对领导班子及成员年度工作、任期目标完成情况进行定期公开,让党员群众知道我们的工作内容;把党员干部教育管理定期公开,让群众对党的活动进行评价;将干部竞聘任用、党风廉政及时公开,让群众对领导的工作作风和业绩随时监督。”该厂党委书记王旭庄如是说。

“阳光厂务让领导的权利小了,群众的权利大了。”在灶务管理上,一名采油队的职工深有感触地说。原来,该厂在各采油队成立了伙食管理委员会,从责任心强的职工中选出伙食管理监督员对多家蔬菜供应商服务信誉进行考察后,采油队同供应商签订购买协议,使采油队的职工每天都能吃上物美价廉的饭菜。

在西区每一个班组,都有一个“西区某大队某区队某班组某年某月综合考评表”贴在公示处,应该强调的是,该表设置各异,因班组不同而不同,并不是那种千篇一律的僵化模式。

公不公,制度就在那儿。

服不服,分数就在这里。

奖罚分明,以理服人。

凡此种种,大约就是西区人欢快的源泉吧?

月明星稀,乌鹊南归,绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深,周公吐辅,天下归心。

家和万事兴

在西区党建活动室,有这样一段话:坚持以情感人,以文化人,始终把经营人心,耕耘心田作为党建及思想政治工作的一项内容,深入开展“聚情爱家、聚力建家、聚心合家、聚智兴家”的“家文化”建设,依靠人情化管理,亲情般的关爱,家庭式的温暖,全力打造心相通、情相融、力相合的职工大家庭。

一个篱笆三个桩,一个好汉三个帮,为了大家都幸福,世界需要热心肠……

老祖宗留下一句话,家和万事兴,众人拾柴火焰高,十指抱拳力千斤……

去年,采油六大队开展节能降耗工作,制订“修旧利废工作计划表”,使“成本意识”和“节约意识”扎根在员工脑海中,全年修旧利废共节约成本72万余元;机修车间勤俭节约算细账,共维修废旧油管17000余根,节约资金130多万元。

在西区采油四大队,有一个叫屈渭东的汉子,聘用工。人看起来特别朴实,但他却是他们班组的能人。第一能,是他特能凝聚人心。用他的话说,就是自己多干点,多替职工想点。前段时间,他班组职工刘卫东有病,而此时正逢队里考评,正当刘卫东为能不能打扫好井场而犯难之时,屈渭东却领着另一个工友加班给他把井场打扫好了。第二能,善于协调和周边村民的关系。用他的话说,就是协调并没有什么技巧,和老乡抽抽烟,喝口酒,拉拉家常,用真心换取真心。也正是凭这点,他化解了很多在别人看来很是棘手的问题。在处理一次事故中,开始老乡3万元也不处理,经过屈渭东协调,到最后只收了1500元。

到了采油四大队你必定会见到一个叫张廷玉的区队长。“我们的张区长不管遇到什么困难总是走在前头,可是个好人哩。”职工们这样评价说。张廷玉作为负责人,不但自己遇到问题好钻研,更重要的是他能发动群众一道研究,细细刨根究底,直到水落石出。他说:“我算什么,众人才是圣人。”今年初,他所在的区队,部分井产量有所下降。他立即召集班组长和有关职工一道研究问题的根源。终于,通过注水、给油井加大清防蜡剂等手段使油井顺利地恢复产量。

王佩志,西区工会副主席。西区地处陕甘交界处,偷盗原油的巨额利润,使得犯罪分子们一次次铤而走险,不择手段。然而我们忠诚的石油工人王佩志和战友们白天上班,晚上上山护油,抱着不让一滴原油走失的坚强信念,坚守在工作岗位上。他,终于在一次和犯罪分子们的搏斗中光荣负伤。现在,身体刚得到恢复的他,在西区前半年开展的遏制涉油违法犯罪的“春雷”行动中主动要求上山,冲在行动的第一线。

……

毛泽东主席说过:“人民群众才是历史的真正创造者。”“人民群众才是真正的英雄。”

是的,在西区,像屈渭东、张廷玉、王佩志这样的小人物有很多,然而正是这些小人物们齐心合力地推动着西区大家庭从一个辉煌走向另一个辉煌。

老百姓啊就兴一个理,家和万事兴万事兴……

中国人哪都兴这个理,国安享太平享太平……

问渠那得清如许,为有源头活水来。

这里,周河静静地流;这里,洛河轻轻地淌;这里,白于山上红色的采油树愉快地生长;这里,西区人抒情地把信天游歌唱;这里,心相通,情相融,力相合。

文/本报记者 刘公望 图/杨平安

医药下乡

给基层建立了图书室

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书