中国梦?劳动美

——平凡岗位建功立业②

25年青春无悔

清晨7点15分,夏日的烈阳尚存一丝温柔,很多都市人还流连在梦乡,而在西安市灞桥区的五环集团大门口,骑着电瓶车、自行车进厂的纺织工已唱响了热闹的“上班歌”。

李运走在其间,就像是那万花丛中的一点绿。李运40多岁,个子不高,说话底气很足,他身着淡蓝色工作服,灰色长裤,脚上一双沾满棉絮的黑色布鞋,干净利落的短发间隐隐可见几根白发。

通往车间的走道有些阴暗,这里就仿若迷宫一般,如不熟悉地形,很容易在里面迷路。李运迈着轻快的步子,轻车熟路来到自己工作的车间。

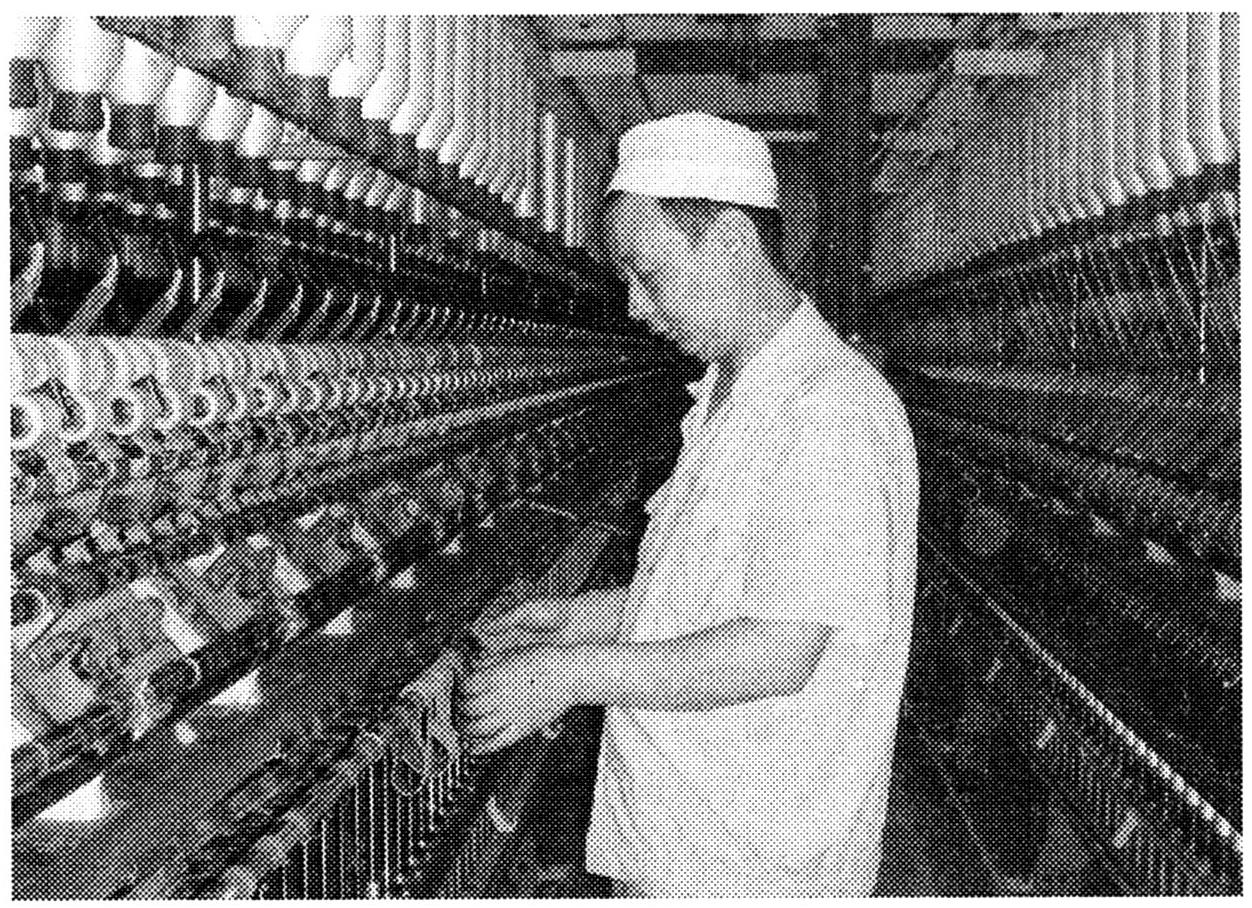

车间比想象中要明亮得多。大通间里整整齐齐摆放着机车,每一台机车上挂满了粗纱筒子,“吐”着洁白的细丝。车间里面弥漫着机油和纱线混合的味道,室内闷热的让人有些透不过气。几十台机器轰隆隆同时运转,耳朵里只有“嚓嚓嚓”刺耳的声音,高分贝的噪音在耳膜上敲起了小鼓,让初来这里的人很是不适。

7点45分,李运走进细纱车间,站在车间里唯一一台停止运行的机车前,今天一天李运要和平车六队的其他4名保全工完成这台机车的养护维修工作。

李运打开工具箱,里面摆放着角尺、游标卡尺、榔头、扳手……零零总总三十几样,这里面的工具可都是他的宝贝,用他的话说这都是他吃饭的家伙,只见李运拿起一个装着油状液体的大可乐瓶子,手里拿起一块抹布,将液体倒出,一股刺鼻的汽油味飘散开来。

“用汽油擦拭罗拉比较干净,如果罗拉上的小细槽里有残留物,会影响纱线的质量。”6根17.4米长的罗拉在李运的精心擦拭下,通体闪烁着微光。李运时不时弯下身子,视线与罗拉平行,仔细检查着自己的劳动成果,生怕有一点点地方让自己遗漏掉。仅仅半个小时,李运的额头上已布满了细碎的汗珠,后背的衣服也被汗水浸湿,他连擦汗的时间都没有,又拿起了角尺和铜榔头,开始测量罗拉和罗拉凳是否保持90度垂直。“铛铛铛……”榔头敲击罗拉凳的清脆声响起,李运专注地盯着眼前的角尺,时而抬头与队友进行眼神的交流,“大家一起合作这么多年,一个眼神就能明白对方的想法,这也许就是默契吧,呵呵。”李运说着,手上的动作并未停下,眼睛也紧盯着机车……

当被问起梦想的时候,李运笑了笑,自己高中毕业就进了父亲所在的单位,这一干就是25年,对这份工作有了感情,自己要继续干好工作,承担起一个男人应该承担的责任,希望父母身体健康,孩子学业有成,小日子过得简单幸福就是他最大的心愿。

此时的李运看上去很平凡,却又让人觉得他如此伟大,这个在纺织厂里度过25载春秋的男人用自己的方式诠释了自己的小幸福。

本报记者 杨琳

感言:“小日子过得简单幸福就好。”这看似普通的话语,的确震撼了我。噪音大、棉絮飞扬、潮湿的坏境,是我对纺纱厂最初的印象,让人觉得这份工作是煎熬。但是,一旦真正融入到这个群体才发现:一天的工作下来,噪音似乎也没有那么高了,温度似乎也没有那么难以忍受。看看那些保全工,他们没有矫揉造作,没有细腻的双手,甚至没有华丽的语言,有的只是日复一日在一线岗位上的坚守,坦然从容,不焦不躁,默默无闻干好自己的本职工作,在实现自身价值的同时,也把心血和汗水浇灌的成果奉献给了企业。他们并没有奢求些什么,他们渴望的是简单而又幸福的生活,希望这看似微小的愿望能够实现,希望他们都能拥有自己的小幸福。

装配班组的“秘密武器”

田前军是中航工业华燕十五分厂的一名党员技师,主要承担力矩电机、测速电机和伺服电机的装配工作。他外表温和敦厚,言语不多,工作中踏实勤奋,技术过硬。多年来,田前军凭着对航空事业的满腔赤诚和执着追求,在平凡的岗位上做出了自己的成绩。2008年田前军荣获汉中航空工业集团“优秀党员”称号,2008年至2012年期间4次获得公司“优秀党员”称号,2次获得公司“突出贡献员工”称号。

田前军常说:“作为一名共产党员,就要冲在最前面!”作为装配班组的技术带头人,电机装配调试出现问题时,他总能快速巧妙打掉装配路上的“拦路虎”。

某型号产品进行低温跳变测试前需要将每根电线接引出线,由于绕线繁多,第二天实验之前,至少需要两人耗费整个晚上进行绕线编号,而且绕线过程中容易出现操作失误,造成测试不稳定,数据不准确。随着该型号产品批量增多,测试问题极大地影响了产品上量,阻碍了生产任务的完成。田前军看在眼里,急在心头,他从成规模绕线的角度出发,积极与工艺设计人员沟通,并查阅相关书籍,利用自己丰富的经验,设计制造了辅助工装的低温跳变测试夹具。通过夹具固定绕线编号,并将引线统一到夹具外侧的表盒,使绕线编号更加便于操作。经过反复试验,夹具测试稳定,数据准确,装配生产效率提高2倍以上,提前完成了生产任务,得到领导和职工的好评。

当小组成员遇到问题,身边的师傅总爱开玩笑,“别急别急,告诉你一个解决问题又快又好的办法——找老田!”凭借着踏实的作风和过硬的技术,田前军成为装配班组的“秘密武器”,在同事心里没有他解决不了的技术问题。

某型号力矩电机装配过程中经常出现绝缘差、短路等问题,为了抢时间、赶进度,田前军连续加班加点,夜以继日地在显微镜下认真查找,在细如发丝的线圈中寻找问题点。眼睛熬红了,腿站酸了,他从未吭过一声。判断准确后,田前军进行了大胆细致改进,提出力矩电机始动及绝缘性能改进方案。通过新增垫片,并反复试验垫片厚度,调整电刷与铁芯的位置关系,最终确保电刷在换向片处定位,一举解决了该型号力矩电机始动及绝缘问题,确保了产品的按期交付。

在某型号产品装配过程中,田前军积极摸索经验,将间隙手感测量技巧及时传授给班组其他成员,让他们尽快掌握调试方法,保证生产任务顺利完成。面对90后的小徒弟,田前军手把手亲自试验。他说:“刚参加工作的90后想法多,多少有些眼高手低,但是他们脑子活、反应快,基本上教一遍就懂,我这个60后应该对他们多些包容,多点耐心。”有的产品怕磕碰,需要轻拿轻放,他总不忘细心叮嘱徒弟几句。当徒弟对新品装配有畏难情绪,田前军就以自身经验鼓励徒弟:“不要怕干什么产品,谁都是从不会到会,干一次、干两次,多干几次就会了!”他还主动指导徒弟学习《电机学》等专业书籍,使他们的业务技能获得提升。他带出的徒弟都已经从当年的“小尾巴”成长为分厂骨干,在各自的岗位发光发热,为祖国的航空事业贡献力量。

2012年田前军完成工时12000多个小时,所加工的产品一次提交合格率达到99.9%以上,分厂排名第一。平凡的岗位,不平凡的追求,田前军始终以共产党员的先进性践行着入党誓言,用实际行动诠释着航空报国的理想信念! (高静)

爱拼才会赢

不高却壮实的身材,黝黑且密直的寸发,宽宽的额头、谦和的眼神、圆润的国字脸,还有那憨实的微笑,5月21日,见到35岁的李战平——这个管理着长庆油田最大的采气作业区、担负长北国际合作项目生产作业组中方经理的陕西“楞娃”,留给人的第一印象:可亲、可信。

说起参与长北国际合作项目的感受时,李战平语出惊人:“在国际合作项目,你的作用和权益是要靠自己的才干和行动赢来的,而不是靠别人的施舍或者是所谓的‘斗争’得来的……”

2006年5月,李战平应聘到中国石油与壳牌公司合作开发的长庆油田长北天然气开发项目,担任生产作业组仪表工程师,正值长北天然气处理厂建设工程如火如荼。

初来乍到,面对即将完工投产的全新的天然气处理工艺流程及设备系统,面对壳牌公司管理人员怀疑的眼神和不信任的工作分工,李战平说:“愣了,直接就愣了!不懂的东西太多了,需要学的东西太多了,每时每刻都用来学习,都感觉不够用……”

从系统理论概念开始,到工艺流程、结构原理、操作程序、故障判断分析、维护维修标准,李战平盯着20多个系统,一个系统一个系统钻研。白天,钉在施工现场,跟着施工技术人员和壳牌公司专家对照《工艺流程图》、《因果关系图》、《逻辑连锁图》等各种设计图纸和《操作手册》,一遍遍请教,反反复复研究;晚上,给中方操作员工上培训课,回到宿舍再继续钻研图纸,整理学习心得、编写培训教程和中文版的《操作手册》。

李战平说,那半年时间,各种工艺流程图和操作手册,就翻阅烂了三茬。

就是在这种近似“疯狂”的学习和钻研中,“楞娃”李战平,不仅自己全面掌握了所有系统流程和操作技术,还将所学总结为一套简明扼要的培训教程,使枯燥难懂的操作技能,在他的培训课上变得易懂易学更有趣,让62名操作员工们在最短的时间里较好掌握了各项操作技能,全部通过了外方的上岗考核。

2006年12月14日,当时中国陆上自动化、数字化程度最高、用工量最少的长北天然气处理厂,一次性成功投产。这个成绩,不仅为李战平和中方操作员工赢得了掌声,更为他们赢得了外方的尊重和信任。两个月之后,李战平就被提拔为生产作业组中方副经理,全面负责长北项目的设备维护维修工作。

此后,李战平和他的同事们,逐渐从作业者——壳牌公司管理者手中,分得了更多的工作责任和担子。

工作出色的李战平,不断以自己的实力和业绩赢得了中外双方领导的信赖和认可。2011年初,他被任命为长北项目现场作业副经理、生产作业组中方经理、采气二厂作业一区经理兼支部书记。

李战平说,工作13年了,最感遗憾的是只陪母亲过了两个年。

说起业余生活,李战平说他最喜欢《爱拼才会赢》这首歌。他说:“这歌很励志,感觉就是专门写给我的。我是农民的儿子,从考上大学到油田工作,到国际合作项目再到娶妻生子,‘爱拼才会赢’一直激励着我!” (殷林峰)

总装车间里的“顺风耳”

在中国兵器北方通用电子集团有限公司生产一厂总装车间里井然有序地停放着几辆正待装配的车体,远远看去好似一个个巨大的甲壳虫,这让原本足有七八个足球场大小的车间看上去显得有些狭小。工人们正在指定的时间和区域内各司其职,忙而有序地进行着各种装配作业。一切都显得如此和谐、有序。

虽然所有的工人都身着蓝色的工作服,但总有一抹忙碌的身影显得那么独特。他时而蹲下身,全神贯注地查找着车身上的细节,反复对比着图纸,时而眯起双眼侧耳仔细聆听车体内每一个零件磨合的声音,他就是总装车间的装配技术骨干付小波。30余年的工作经验让付小波磨练出一双“顺风耳”,只要听一听声音,就能知道车体内哪些零件有问题。

总装车间里,像付小波这样资历比较老的工人已寥寥无几,更多的则是从国防技校或其他院校毕业的年轻人,尽管自己没有他们傲人的学历,没有他们优越的学习环境,但他有着最宝贵的财富——经验,付小波可以凭一己之力完成一整辆车体的内部安装,并确保100%的校验合格率。数千个零部件,大到跟踪电子箱,小到螺丝,每一个步骤都不能马虎。作为为数不多的老职工,付小波自然不能藏私,车间里的许多年轻工人都是自己一手教出来的。“主要是给他们讲一些关于装配钳工的基本知识、精密传动机构装配及技巧以及回差测量方法等。”实践出真知,付小波的每一次培训都一定会组织装配现场讲解,让这些年轻技术人才更直观学习到知识。

一个人的时候,付小波总喜欢自己琢磨点东西出来,他摸了摸某产品电子箱说,这是整个天线座装配难度较大的工作。电子箱与转台左右连接轴连接的同时,工人必须进入箱体内才能完成左右连接法兰定位销的配钻铰孔操作,由于左右连接轴经过调质处理,材质较硬,整个装配过程需4至5小时,1.8平方米的箱体内,工人手上要拿着电钻,呈蜷缩状在箱体内一待就是两个小时,“每次出来都肯定是一身汗,长时间在较为封闭的小空间内,就连呼吸都困难,每次安装完身体都很不舒服。”

看着这些年轻人如此卖力地工作,付小波心里很不是滋味,暗暗发誓要改变这样的装配方法,每天下班后,时常会看到付小波一个人在车间里,盯着电子箱看,时不时会拿起手边的笔在图纸上描绘着。

经分析摸索,付小波巧妙利用轴承本身加工精度高等特点作为定位元件,将左右连接轴与连接法兰钻铰的定位销孔的加工,由箱内操作改进为箱外操作。改进装配方法后,简化了装配步骤,避免了二次装配,装配精度得到保证。“现在再也不用让这些小年轻钻箱子了,而且操作时间也缩短了一半。”提到自己的改进方案,付小波并没有骄傲,而是觉得很欣慰。付小波看了看电子箱,低头继续忙起了手上的工作。

本报记者 杨琳

中铁二十局集团电气化公司玉铁项目部,为抓好安全生产工作,及时做好技术培训,使施工作业人员掌握安全技术质量要求,有效规范了施工人员的作业行为,保证了施工安全。

图为职工们在施工现场正在进行线路架设工作。

刘红刚 摄

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书