本版导读

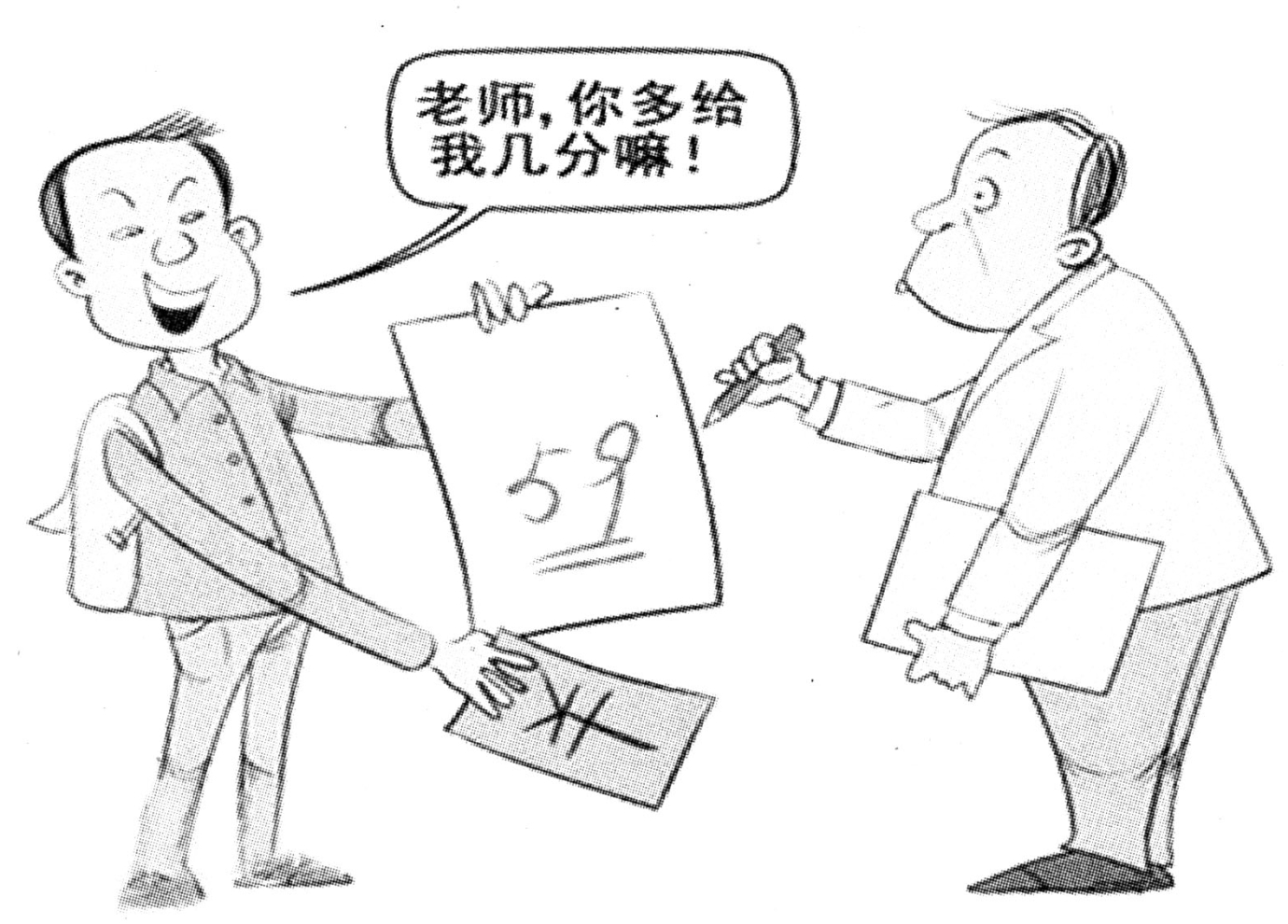

“要分数”异化大学师生关系校园为何变得如此功利

不少学生坦言:和老师沟通、联系就是为了要个好成绩

不久前,在新学期的第一堂课上,四川大学的刘凡老师(化名)就给自己的学生提前打了一剂“预防针”:到期末考试时,不要来找我要分数。

“要分数”已成为大学校园里的普遍现象。今年8月,中国青年报社会调查中心通过民意中国网和搜狐网进行的一项调查显示,71.1%的受访者坦言自己上大学时,身边有过学生向老师要分的现象;41.1%的受访者感觉答应给学生加分的老师很多。

记者在采访中也发现,大多数受访学生坦言,和教师沟通、联系,都只是为了让老师“记住自己”,给个好的成绩。

本应单纯的师生关系,为何变得如此功利?

考完感觉要挂就给老师打电话送礼

上学期期末,在考完一门专业课之后,贵州大学食品质量与安全专业的余飞(化名)觉得自己可能会挂科。她在心里盘算着:平时老师对自己的印象还不错,是不是该打个电话,跟老师好好说说?

在大学校园里,存在一条似乎不成文的规定:如果考完感觉要挂,赶紧给老师打电话。

进行了一番心理斗争之后,余飞决定以学习委员的身份为全班同学请愿。她拨通了任课教师的电话:老师,这段时间考试太多,大家都在认真复习,但可能没有复习到您的考点,感觉不太好。可不可以请您在改卷时放宽松些,也把平时成绩给高一点?

“我在出差,等我回来再说吧!”这位老师说完便挂掉了电话。

余飞瞬间鼻子一酸,眼泪流了出来。她觉得不甘心,又给老师发了条短信。半个小时后,老师回复:“我会考虑的。”

余飞很高兴:“他回复我,就表示能体谅大家为了其他事情耽误了学习。”后来,班里的同学果然全部通过,余飞也得了73分。

“我相信,只要你够诚恳、够坚定,就没有攻不下的老师。”北京林业大学的于爽(化名)说。大一上学期,她选修的体育课是太极拳,期末考试却只得了75分,她缠着老师,硬是重考了两遍,老师拗不过她,只得给了80分。另一个学期的定向越野,她又用了同样的方法,成绩从70分变成了82分。

“我很佩服自己的厚脸皮,不过没办法,我必须得这么做。”于爽说。她进大学就立志要转专业,因此成绩排名一定要靠前。最终,她如愿以全班第一的成绩转到了金融学专业。

也有学生把功夫下在考前,打电话或发邮件向老师索要复习重点,碰到好说话的老师,就能拿到往年的试卷、考试的题型和重点章节等。即使碰到不愿意多说的老师,也会多多少少得到点提示。

某部队院校边防指挥专业的马君(化名)为了“要分”,则选择了更直接的方式——给老师“送礼”。这个觉悟,则来自同门师兄的提醒。一般来说,女老师就送护肤品、牛奶等,男老师就送烟酒。

大一下学期有一门专业基础课,马君觉得自己没考好,就拎着4箱“特仑苏”牛奶到老师家里,说了一大堆好话,最终拿到了60分。

马君有一套惯用说辞,几乎是屡试不爽:“老师您辛苦了,这学期让您多费心了。其实我上课认真听课,考试前也用心复习了,但是可能是用力过偏,考下来感觉不是很好,只能请您多多关照。”

他表示,“有些教师确实就吃这一套,这也并不算是什么‘贿赂’。”

要分的学生大多对学习投入不够

之所以有那么多学生热衷于“要分”,因为对于他们来说,分数直接影响着评奖、评优、保研、出国、转专业、做交换生、参加夏令营等。

一门课的分数通常由两部分构成:平时成绩和期末成绩。

对余飞班上同学网开一面的那位老师告诉记者,考试的试卷都会严格按照标准答案来改,老师每给学生一分都要有依据,否则就会被视为评卷不严谨,要受处分。但他也承认,问答题和开放性试题的答案并不固定,只要学生言之有理即可,因此这部分评分受主观层面影响较大。评卷时,他也的确在这些问题上稍微放宽松了些,“我的题目出得灵活,难度有点大,所以对学生宽容些也是应该的。”

相对来说,期末考试成绩可协调的空间不多,而涉及作业、出勤、课堂表现、论文、课间交流的印象等多个方面的平时成绩,其浮动区间则掌握在教师手里。

根据中国青年报社会调查中心的数据,在受访者中,“避免挂科,拿不到毕业证书”(70.9%)和“想把成绩拔高,为评优、保研、出国铺路”(66.1%)是“要分”行为的两个主要原因。

在有过“要分”经历的山西农业大学大三学生崔明威(化名)看来,找老师要分的学生可以分成三类:一是做社团或学生会工作的,经常跟老师打交道,在学校里人脉很广,也耽误了不少学习时间;二是申请出国或忙于实习、创业的,没有太多时间用于学习;三是窝在宿舍、网吧里,整天打游戏的。前两类人对分数的需求很高,第三类人只求“低分飘过”。三类学生的共性,都是对学习的投入程度不够。

“对于前两类人,老师大都有‘惜才情结’,会很给面子的。找老师的学生,也大都是明白这个道理。”崔明威说,而第三类学生,如果单纯打电话求情,老师一般也不理会,通常为了不挂科,这类学生会更多地把脑筋花在如何作弊、求同学照顾上。

经常“套磁”的学生会受到照顾

在“前两类人”中,用心的学生都会在平时就注意和老师“套磁”、搞好关系,这样便能更加轻松地避免不挂科或者拿到高分。

安徽大学电信专业的陆旭(化名)就是如此。虽然经常逃课,但他却在这方面颇有心得。一次做大学物理实验时,老师抽不出时间去接上幼儿园的儿子,他立刻瞄准机会,自告奋勇地帮老师把儿子接了回来,博得了老师的好感。期末考试后,他提出请老师吃饭,先是懊悔自己没好好复习,可能考砸了,又委婉地表明自己不想挂科的想法。老师尽管批评了他几句,但最终还是给了他70分。

陆旭也表示,并不是所有求情的学生都能让老师买账。“有的同学比较‘懂事’,老师喜欢他,才会给他加分,换其他人就不一定能成。”

国际关系学院的周宇(化名)也强调,自己平时就注意积极与老师沟通,考试时再向老师求情就不显得突兀。

“跟老师关系非比寻常的学生都能受到优待,这是个公开的秘密,得到照顾的同学心里都有数,剩下的就只能被蒙在鼓里了。”四川一所重点大学的李历(化名)说,经常和老师“套磁”,或者跟老师做过实验、课题的同学,自然会受到老师的照顾。

李历也坦言,因为要出国,有时的确是为了成绩才跟老师搞好关系的。比如高数和物理化学两门课,李历都不擅长,他特意经常向老师请教,有时还专门去老师办公室问问题。最终,尽管学得并不是最好,但两门课的平时成绩都是满分。

在李历身边,有一些在他看来比较“高傲”的学生,他们非常优秀,专注于学业,不用靠和老师搞好关系就能获得高分。但他自认为自己不够擅长读书,因此不像这些学生有“高傲”的资本。“成绩不好还不跟老师搞好关系,说好听点叫不懂事,说不好听点,那就是找死。”

学生认为人情社会就该主动利用资源

在记者采访的大学生中,反感“要分行为”的学生竟然只有一两个,大多数学生都表示这是正常现象,可以理解。

崔明威认为,无论是“求不挂”还是“求高分”的现象都很正常。“事实就是这样,中国一直都是一个人情社会,绝大多少人考虑的都是个人利益,没有绝对的公平,只有相对的公平。”

大一时刚开始接触这种现象,崔明威也曾觉得不可思议。后来见得多了,他的思想发生了松动。他回忆自己在上初、高中时,也会有一些同学主动跟老师接洽,以博得老师好感,有些家长为让老师关照自己的孩子,会给老师送礼。

“如果我因为没有找老师而挂科,其他人找老师则拿了高分,我肯定不会反感,这是我自己不主动,我该后悔的是没去找老师。”崔明威说,他认为,找老师的学生,其实是在合理地利用现有的资源。

他认为,学生向老师求情、送礼,与向官员行贿同理,即使实际上并不能起到多少作用,但不行贿就会焦虑不安,感觉会被人挤掉,只有行贿才能让自己心安。

他举自己的例子说:“同理,广播站有些小朋友跟我走得很近,我有资源就会首先想到他们。对于那些不愿意搭理你的人,你肯定也不愿意照顾他。所以,只要你自己不主动放弃和老师接触的机会,任何人都可以争取到这样的资源。”

浙江大学的王睿发现,“要分”行为随着大家年级的升高,会变得越来越普遍。大一上学期,班里很少有人这么做,“后来不知怎么就传开了,也没人觉得找老师要分是多么可耻的事情,跟风的人也就多了。”

王睿了解到的老师中,愿意给学生加分的,以青年教师居多。中年教师、老教授则相对比较严格,认为放纵反而是害了学生。

“要是遇到固执的好老师,即使送礼也不会放你过。”崔明威说,“首先老师会反感你,其次他们认为放你过其实是在纵容,只会让你继续堕落下去。”

(钟青)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书