本版导读

患者利益大于一切

——记全省首届“雷锋式班组”、陕西省人民医院神经内二科

“7点半到科室,打开电脑看邮件、科室工作动态。8点到8点半交班、8点半到8点35分给病人看诊,8点35分到8点40分诊疗39床帕金森患者……”这是陕西省人民医院神经内二科主任杨谦3月24日一天的工作日志。

从踏进科室的那一刻起到18点25分离开医院,杨谦基本没有停下来的时间。晚上8点半,回到家的他还接到单位电话,安排处理61床低血糖的患者。“我的手机是24小时开机,只要患者有事,可以随时联系我,我随叫随到。”

病人眼中的“救命稻草”

“杨主任,我是专程从老家赶来的,听说您是这方面的权威,可要帮帮我丈夫,他才37岁,可不能病倒啊!”来自山西临汾的患者一下火车就赶到杨谦的办公室,“你别心急,我先看看。”经过诊治,杨谦确诊他为脑梗塞引起的下半身不灵活。“这个病一定要坚持吃药,我看你们路远,先在医院打上一天针,剩下的9天你们回老家打,但是一定要坚持,不能间断,然后吃药,过上半个月到一个月来我这里复查。”他叮嘱道。

像这样从外地慕名而来的患者有许多,有些患者赶不上他一周三次的坐诊时间,所以办公室成了他的“第二诊室”。作为神经内科的知名专家教授,他从不对病人摆架子,只要病人需要他,他有求必应。为了方便患者就诊,他的办公室门从来不锁,里面用来休息的单人床也成了摆设,一年加起来也用不到10次。

已经80多岁的王耀南是杨谦的“铁杆粉丝”。从60多岁第一回入院到现在,只要有不舒服就来找杨谦,有时候不是神经科的病,他也不肯去别的科室。这位老大爷的口头禅是:“我的病就是杨主任能看,别人都不行,我就认下他了。”

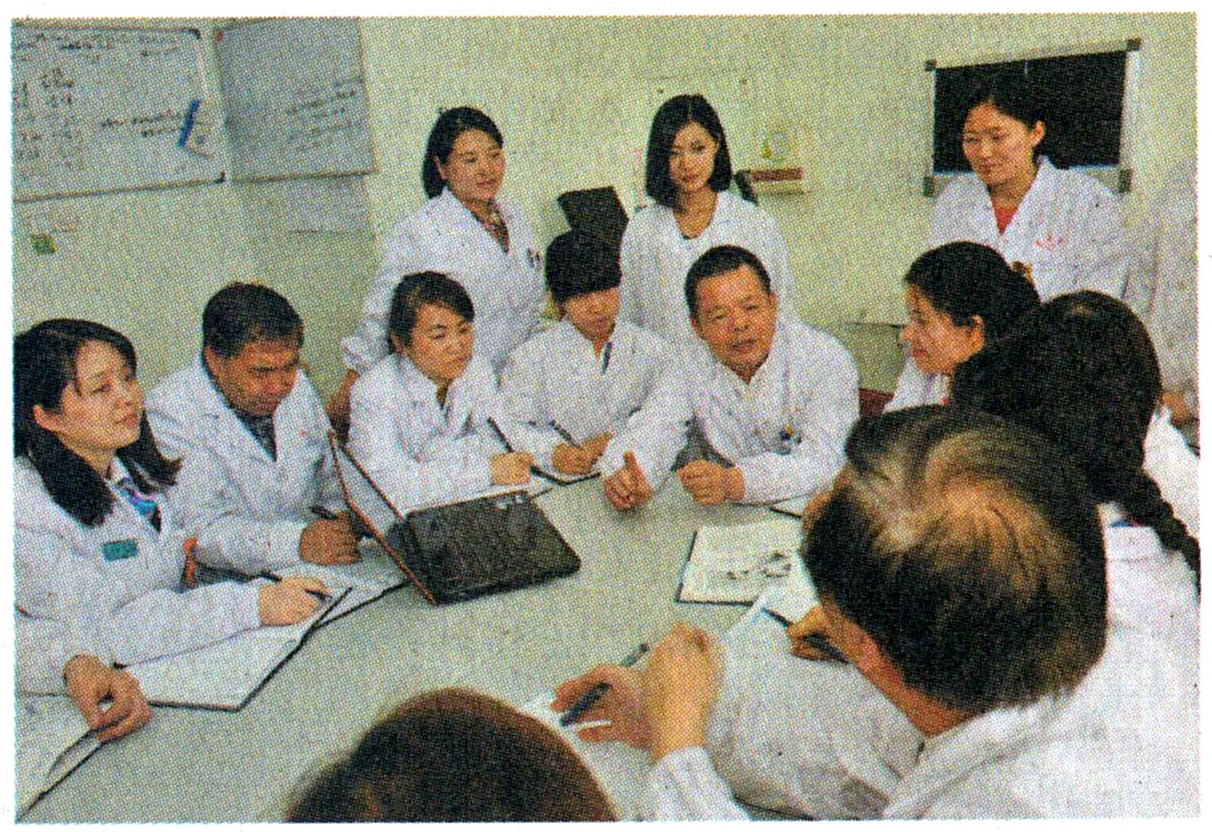

强将手下无弱兵

每周四早晨交班后,科室都会利用半个到一个小时开展读书报告会,解读新进展、新技术、新理论。有时候,面对繁重的工作,大家会抱怨没有时间学习,杨谦就激励大家:“雷锋同志说钉子有两个长处:一个是挤劲,一个是钻劲。我们在学习上,也要提倡这种‘钉子’精神,善于挤和善于钻。大家都还年轻千万别怕吃苦。”主治医师郭荷娜现在还记得刚进科室时主任对她说过的话:“大夫要有鹰一样的眼睛、狮子一样的决断性、绣花针一样的手。”

在杨谦的带领下,科室成员共同努力,神经内二科已发展为集医疗、科研、教学为一体的神经病学专科,承担着西安交通大学、西安医学院、延安大学医学院及陕西省中医学院的《神经病学》《临床心理学》的教学任务,同时还承担着陕西省医疗、教学、科研、预防、保健、康复及培训基层医生等任务,是卫计委药物临床试验基地、脑卒中筛查基地。2013年门诊人数近3万人次,年出院近3000人次,超额完成了医院规定的各项工作目标,获得了陕西省人民医院“2013住院业务优秀奖”。同时,科室成员还挤出时间积极申报省级课题8项,仅去年一年就有3个省级课题立项。

处处做患者贴心人

在科室23个病房的门后都悬挂着一个信息本,这个原本用来收集患者意见的记录本,却被一封封表扬信填满。

“感谢王倩护士长,帮我家人护理褥疮创面,没有她,老人就不可能康复。”“我太感动了,没想到潘护士居然为我便秘的父亲用手抠大便。”……这些朴实的留言表达了患者最诚挚谢意。

为了更好服务患者,科室发起“请您在病人身边多留5分钟”的倡议,同时坚持为病人一天打四次水,每周二四为病人剪指甲刮胡子,让患者感受到无限温暖。

除了关爱本科室的患者,科室还利用节假日多次组织义诊活动。深入各县市基层举办讲座;走进福利院为孤寡老人查体送药;走进偏远的陕北、陕南、渭南等多地农村,为那里的基层医生指导医疗工作,为那里的老百姓做健康宣教。

一位陕北农村的老大爷,行走不稳多年,在义诊中被确诊维生素缺乏所导致“脊髓亚急性联合变性”,被收治住院,当大夫看见他每天只吃馒头咸菜时,当即拿出500元钱为患者买来饭票。半年后病愈的老大爷出现在科室门口,扛着一麻袋自家种的小米和红枣来感谢大家:“我老汉穷,没什么能送出手的,这些都是家里种的,不值钱,你们一定要收下,不然我的心里过意不去,谢谢大家了。” 本报记者 钟洁

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书