礼泉烙面

◎王静

北方的饺子,

南方的汤圆,

新疆的烤肉,

大连的海鲜,

中华美食千千万,

我最爱咥咱礼泉烙面

肉汤香,臊子爨,

雪白的烙面细如线,

滚汤浇,

味道鲜,

面条像莲花转呀转圈圈,

吹不透的辣子油,

未动筷子就冒汗

……

十三狼一首《礼泉烙面》唱得酣畅淋漓,唱到礼泉人心里去了,唱响了大街小巷,唱香了三秦大地。

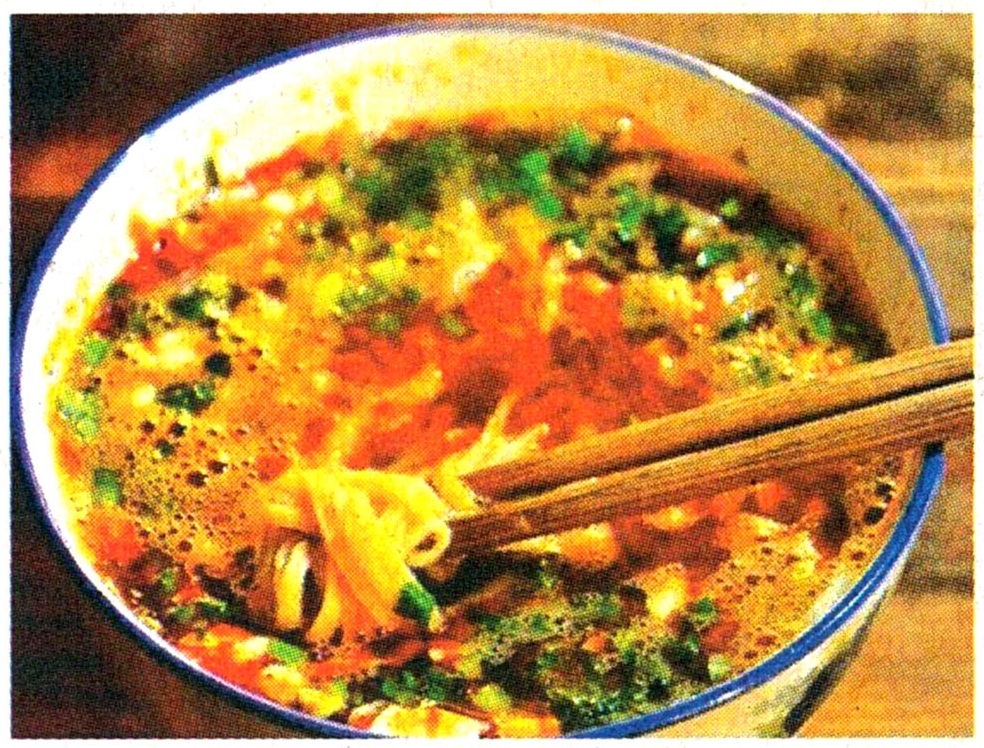

烙面是礼泉独创的美食,口味独特,在关中这块“民以面为天”的土地上很受欢迎。

其食用方法简单方便。备好的肉汤或骨汤烧滚,五香大料、油盐酱醋等调味料巧妙搭配,再加入自家特制的油泼辣子,放入豆腐丁、肉臊子,便制成一锅色泽艳红、香辣诱人的烙面红汤。食用时一手端碗,另一手捏一小撮烙面放入碗内,洒上切碎的韭菜、香菜、蒜苗、葱,滚汤一浇,细如线的雪白面丝就在汤里伸着展,在箸尖打着转,在肚腹里香得谄活,香得爨!

好的烙面制作时需一丝不苟,层层把关。

“和面”,农家小麦磨制的面粉飘着自然的麦香,也最筋道,置一大瓷缸中,边加水,边搅动,先成絮状,再成团,继续加水,顺着一个方向不断搅动面与水,直到水加足了,行家子挑起面糊,即知浓淡。

再“摊面”,一张圆形厚铁板,四个铁腿撑起,这个工具称“鏊”,加柴火,烧热,倒上面糊,动作麻利的村妇往往是,鏊一声“嘶啦”,腾起一股热气,手腕一转,已抹好一张。火候的把握最为重要,不能焦,亦不能夹生,保持面的雪白,失去九成水分熟到透彻,翻转几回,提起,摞上案板。

压面,摊好的烙面叠起一摞,白布盖好,取大石压一晚。

切面,逐张折叠成条,然后逐条横切为细丝,整齐码放于大竹筐中,苫上厚布,放置屋中阴凉处保存。

成品烙面遂可每日取食,能供全家食用许多时日,少则将近十天,多则半月有余,因此烙面和合阳的踅面一样,被戏称为中国古代的方便面。

加了水的面有了水的柔,经过火的烧烙,脱了水分,又筋道弹滑。中国人讲究阴阳合谐,在这水与火,浇与烙的过程中可见一斑。

礼泉泔河以北家家善摊烙面,尤以建陵烙面为佳,“磨张烙面”、“围墙烙面”早已走出山进了县城,大有占据咸阳市场,走向全国之势。

各处农家乐烙面浇汤最常见,饭时,汤烧开后锅底续一根硬柴火,使汤一直保持小滚。客人招呼一声,浇一碗,面少汤多,随即上桌。

遇到热汤,烙面空隙开张,汤的五香美味迅速浸入面中,汤里有面,面中有汤,汤多面少,热气蒸腾,美味浓烈。一碗面以三、四筷子捞完为宜,万不可拿着筷子吃吃停停,搅搅拌拌,左右寒暄。耽搁久了,韧劲儿渐失,胀软难吃,口感全无啊!

正因为如此,礼泉人吃起烙面来显得饭量特别大,动辄一、二十碗,黄口小儿也能轻松吃上七、八碗,令外地人听了惊愕。

正是:

咥了一碗又一碗,

十碗八碗不解馋。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书