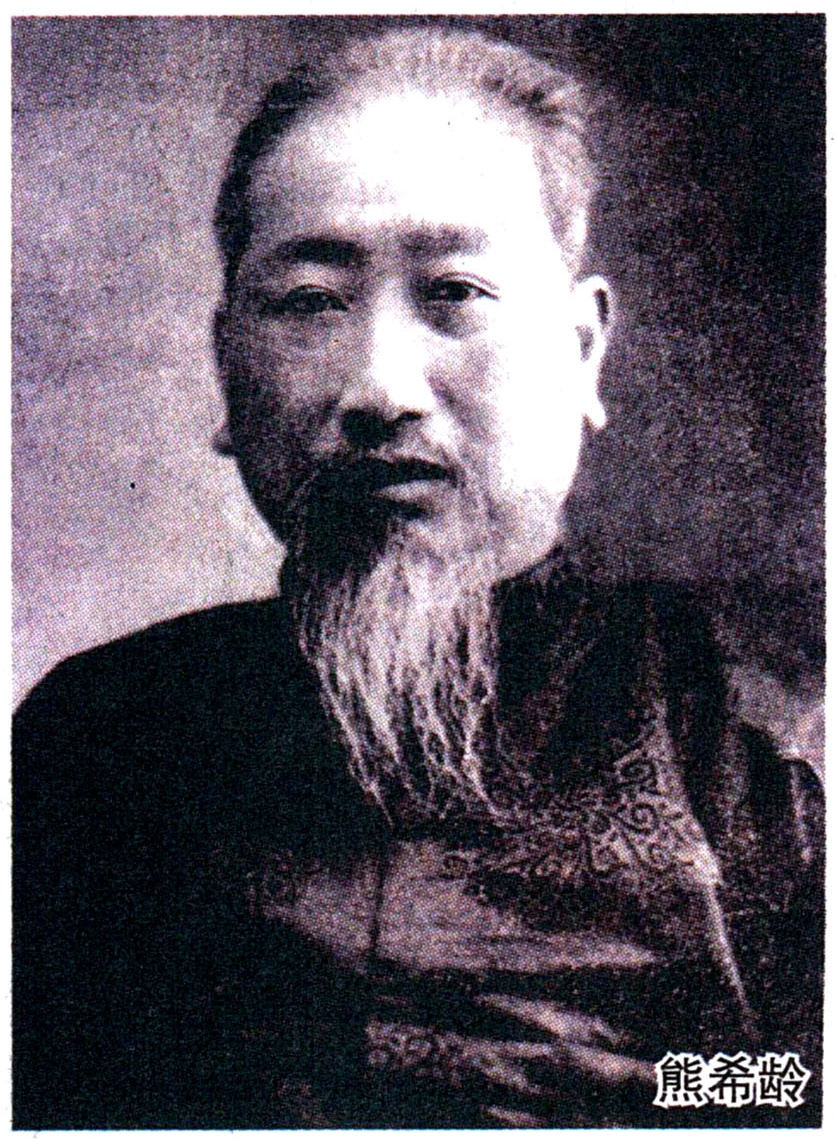

熊希龄:投身政治改革的典范

熊希龄

熊希龄,字秉三,1870年出生于凤凰古城的一个军人世家。据说他自幼天资聪明,有举一反三、闻一知十的本领,所以有“神童”之誉。他15岁考中秀才,20岁考中举人。中举时考官给他的评语是:“边楚蛮荒,前无古人,才华之高,乃三湘有为之士。”随后,他又考取进士,成为翰林院庶吉士。湘西是苗族、土家族聚居之地,凤凰古城地处湘西最西部,经济文化十分落后。熊希龄在科场的成功,使他成了山区飞出来的金凤凰。我想,这也许就是他为什么会有“熊凤凰”这样一个雅号的原因吧。

熊希龄故居坐落在凤凰古城北文星街的一个小巷里。故乡山水孕育了他刚直不阿、愤世嫉俗的个性,家庭教育养成了他正直善良、乐于施舍的秉性。正因为如此,熊希龄一生至少做了两件大事:前半生投身于政治改革,后半生献身于慈善事业。近年来熊希龄办香山慈幼院已经有口皆碑,但是他投身于政治改革却没有得到充分肯定。

熊希龄是1894年甲午战争期间被钦点为翰林院庶吉士的。当时他虽然是功成名就,却怎么也高兴不起来。因为他痛苦地发现,在这亡国灭种的紧要关头,清政府不但不重视教育、加强战备,反而从国库中拿出大把银子为西太后搞什么“60大庆”。面对那丑陋的场面,熊希龄感到这简直是中国人无上的耻辱。正在这时,湖南巡抚吴大电奏朝廷,要求率湘军北上抗日。于是熊希龄决定投笔从戎,随湘军入朝作战,没想到他的要求被两江总督刘坤一拒绝。失望之余,他只好告老还乡,回到长沙。

甲午战争失败以后,熊希龄投书湖广总督张之洞,要求维新变法,改革现行的政治体制。当时张之洞很同情康有为、梁启超等人的主张,因此在社会上名声不错。由于思想接近,意气相投,张之洞任命熊希龄出任两湖营务处总办。

这时,陈寅恪的祖父陈宝箴正在担任湖南巡抚。陈宝箴性格刚毅,为人正派,学识超群,有“海内奇才”(曾国藩语)之誉。他早年在湖南为官多年,并以“辰沅永靖后备道”的名义驻守凤凰城。因此如今的凤凰古城还有陈宝箴的故居。

陈宝箴上任后,首先惩办了一批贪官污吏。有人说情,他就予以弹劾,因而迅速改变了当地官员朋比为奸的混乱局面。1897年,陈宝箴在长沙成立时务学堂,任命熊希龄为校长。为此,熊专程赴上海,请来梁启超前来担任总教习。时务学堂虽然时间很短,但是却培养出范源濂、蔡锷、杨树达等一大批优秀人才。难怪梁启超会感慨地说:“新旧之哄,起于湘而波动于京师。”“十八行省中,湖南人气最可用。”

戊戌变法失败后,熊希龄受到革职处分。1905年,五大臣出洋考察宪政,熊希龄又随团出行,并写下赞同宪政的考察报告。1912年,熊希龄担任热河都统,对当地的改革贡献很大。1913年,熊希龄以进步党名誉理事的名义担任内阁总理。在就职宣言中,他明确表示这一届政府要改革政治、发展实业、整顿财政、健全法制、实行地方自治。另外,他还提出“不问党不党,只问才不才”的组阁方针和“司法独立为立宪政治之根本”的治国理念。这一切,对于醉心于独裁统治的袁世凯来说都无法忍受。因此,袁世凯便利用所谓“热河盗宝案”的莫须有罪名迫使熊希龄辞职,从而为复辟帝制扫清障碍。

□智效民

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书