本版导读

职场沦为心理亚健康重灾区

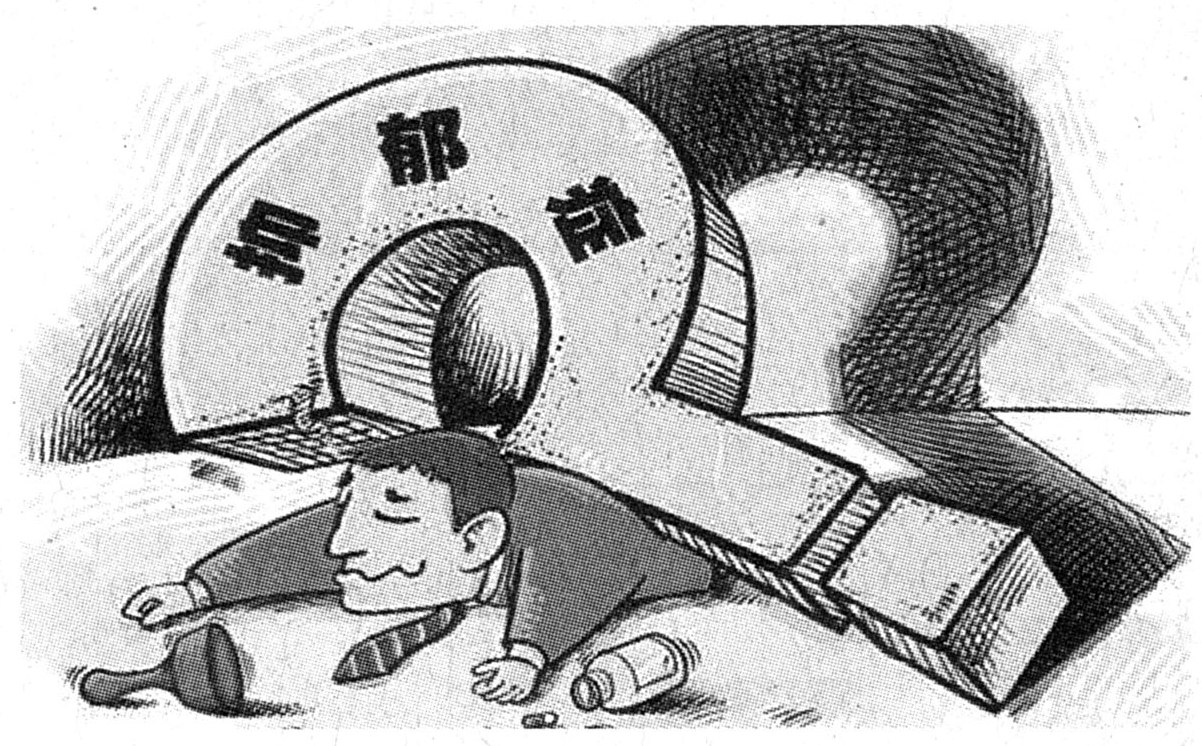

工作不确定性、个人发展受限和动力源匮乏是职场人群主要压力来源,国企和事业单位员工在工作耗竭和抑郁倾向上,明显高于其他类型企业

10月10日是第23个世界精神卫生日,今年世界精神卫生日的主题是“心理健康,社会和谐”。随着社会经济的快速发展和社会竞争的不断加剧,很多人被动患有各种心理疾病,心理疾病的患病率不断攀升但知晓率却仍旧较低,数据显示,72.3%的患者并不知晓自己处于抑郁、焦虑等各类精神障碍中。心理疾病严重威胁着人们的健康,特别是职场群体,往往成为心理亚健康的重灾人群。

职业人群频现“焦郁碌”

据世界卫生组织的一份调查数据显示:我国约有2亿到3亿人存在心理健康问题,其中抑郁、焦虑和失眠位居前三位。这一特征在职业人群中尤为突出,一份针对30座城市50家全国500强企业的中青年员工的调查报告称,78.9%的员工有过“烦躁”情绪,59.4%的人感受过“焦虑”,38.6%的人觉得“抑郁”,仅有5.8%的员工称自己没有压力。焦虑、抑郁、忙碌的劳动者成为职场“焦郁碌”。

据智联招聘日前发布的《2013年中国职场心理健康调研报告》显示,工作不确定性、个人发展受限和动力源匮乏是职场人群主要的压力来源。其中,国企和事业单位员工在工作耗竭和抑郁倾向上,明显高于其他类型企业。

今年32岁的齐轩辰在北京一家国企从事行政工作,“即使不加班,在家也要随时收发邮件”。小齐认为,自己的压力主要源于承担责任和工作风险。此外,单位的晋升机制、薪酬待遇、人际关系也带给他不小的困扰,工作整7年的小齐常常感到疲倦、烦躁和平淡。

职场压力不能承受之重

“比人生未知的历险更可怕的,是那种一眼就看到老死的时光。”当初正是因为在一本书上看到了这句话,学习计算机专业的陈义博在大学毕业时放弃了国企的工作机会,选择去外企工作。然而3年过去了,他并没有体会到“历险”的成就感,反而陷入了深度职业焦虑。“现在的职位和薪酬都不理想,可能会跳槽或者转行吧。”小陈坦言,自己当初的职业预期有些脱离现实。

报告显示,除工作负荷、工作环境等客观因素外,理想与现实差距产生的挫败感是导致职业人群焦虑的重要因素。此外,社会竞争加剧、生活节奏加快、生存成本提升等因素成为职业人群频现“焦郁碌”的现实诱因。

多数被访者对职业心理亚健康的危害并没有清晰的认知,甚至采取回避态度。数据显示,面对压力,“自我减压和心理调节”仍是职场人群采取的主要方式,仅有不足3%的人选择通过专业心理咨询机构得到帮助。

专家提醒,长期处于职业心理亚健康状态可能导致职业枯竭。职业枯竭也称心理枯竭,是在工作重压之下产生的身心俱疲、厌弃工作的主观感受,患者感觉身心能量被工作消耗殆尽,不仅表现为生理机能的减弱,还表现为自我效能的下降,成就感和自我评价随之降低。

心理援助搭建情感纽带

随着职场人群心理健康问题的日益凸显,越来越多的企业和工会开始关注员工的心理健康,并尝试通过多种路径搭建心理援助平台。

宣泄室、心理咨询室、心灵驿站等减压场所在企业落地,专业的心理咨询师和心理疏导员在企业出现。EAP(Employee AssistanceProgram)是职场人群接受心理援助的一种重要途径。EAP即“员工帮助计划”,是企业为其员工设置的一套系统、长期的支持项目,通过专业人员为员工提供诊断、评估、培训、指导与咨询,帮助解决员工及其家庭成员面临的各种心理和行为问题,从而提升员工心理资本和工作绩效,改善组织气氛与管理效能。

此前有医学专家认为,在某些行业,职业病有向心理疾病蔓延的趋势,建议修改《职业病分类和目录》,将心理疾病列入职业病范畴。不过业内人士指出,这种建议就目前的法律实践并不具有可操作性,心理疾病存在举证困难、赔偿标准难界定等现实问题。

据《工人日报》

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书