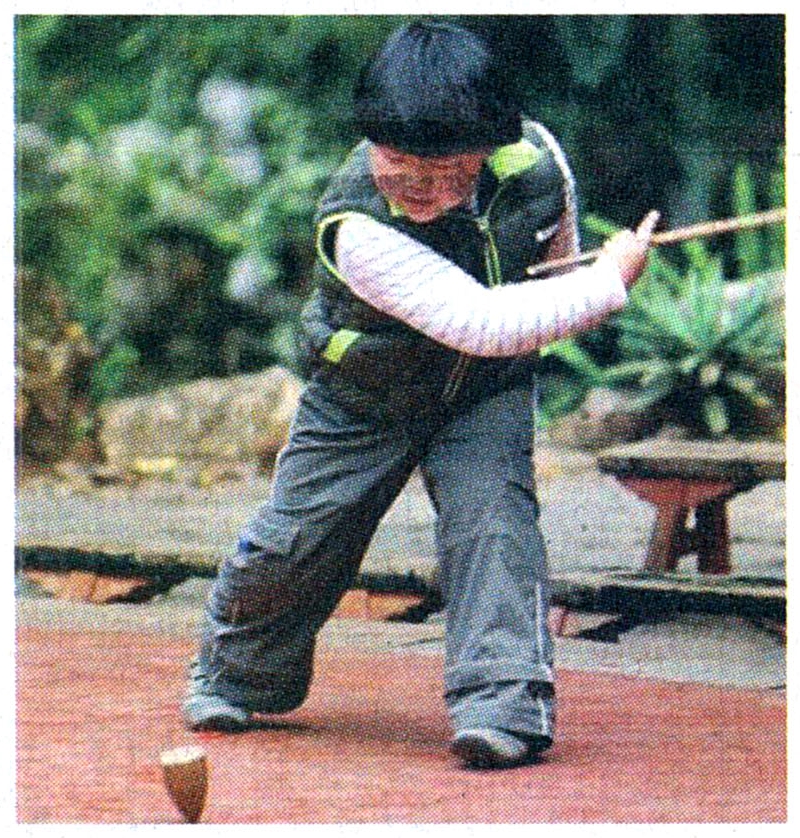

打“猴”

◎郭培杰

在公园锻炼,经常看见一些人在一块空地上,挥舞着鞭子在抽打陀螺玩耍。也有上年龄的,五六十,七八十的,两鬓苍苍,个个玩得酣畅。他们在过去三四十年之前,也是年轻人呀,不会在童年就是玩家吧。这让我想起我小时候。

陀螺,陕西话叫“猴”。如何有了这个称呼,没有做过调查。打从小就叫它“猴”,叫陀螺太文气。不过,那时是用木头削成倒锥形的,在底部安一个钢蛋。绕上细绳,急急甩出去,在地上旋转起来,就觉得是最好玩的一种游戏了。

以后,有的是用车床做出来的,还在外面包了一层铁皮,旋转的速度更欢更快。到后来,已经有了钢猴玩了,而且越来越大,打猴的杆子也壮了,皮鞭也是牛皮做的,让人想起地主打奴隶的鞭子,一甩啪啪响。

我小时候,还是用外轮胎里面剥下来的筋编成的鞭子,也脆也响。

我家的门口,当年就有一家补轮胎的,门口醒目处挂着“火补”二字的半截轮胎。六十年代,汽车少,马车、架子车却多,胶皮车满街都是。我上学早,铺子还没开门,总要扒着门缝瞅识一下,充满了好奇。

当时铺子里有一个学徒,十五六岁,生的健硕,个子却小,剃了一个盖盖头,虎头虎脑。他干得都是力气活,用一口大钳子撑起胶皮轮子的瓤子,摆弄好了,让师傅好来火补。那小伙从农村来,一个人在城里,孤零零的。掌柜的,就是他的师父,却是个不仁义的家伙,整天很少干活,坐在破轮胎做成的沙发上,悠闲哼着秦腔,唱着眉户,晚上还喝着小酒。

我都看在眼里,所以对那学徒抱有同情。但他对我没有一点感激,一见我靠近他干活的地方,就摆手吼我出去。我不过是想让他给我抽上几根轮胎的筋绳子,好拿去做打猴的鞭子。他也明白,却装作不明白。

有一天晚饭时,他在吃扯面,放了辣子醋,却没有蒜。他就喊我:“哎那谁,回家给哥取一头蒜来!”说话是命令的口气,坐在那里八面威风。因为那天师父早早去易俗社听戏了,他给自己扯了一碗面,自我犒劳一餐。我那时就是想巴结他,听了他的吆喝,飞跑回家拿了两头蒜,还外加一棵芫荽,都为孝敬他。他顿时咧嘴笑了,慢吞吞地从一个盒子里取出一团胶皮绳子,扔给了我手里。这一团绳子有好多,足够做几副鞭子,真是让我喜出望外呀!

我做了一副打猴的鞭子,还编了一副麻花鞭子,在学校耀武扬威了好一阵子。

童年的兴趣,总是让人难忘,想起都会眼睛一热。不久前,我看台湾电影大师侯孝贤的《童年的往事》,其中就有一个细节:一群孩子在巷口打猴,不过他们不是用带杆的鞭子,而是每人一根绳,围着那个猴,轮流鞭打,那猴一会快一会慢,玩得不亦乐乎。他们玩的猴,就是我们初期玩的,在木头上使劲打进一枚钢弹。这个细节,还有藏弹球在树下的细节,那一刻也让我眼睛一热。

陕西话叫“猴”,人家台湾叫什么,叫“陀螺”吗?不知道。

网上百度,关于陀螺有详尽解说,兴起都追溯到了新石器,明朝还有陀螺歌谣,还有玩耍的诸多方法。

很悠久的历史啊。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书