水脉

水是一切生命赖以生存,社会经济发展不可缺少和不可替代的重要自然资源和环境要素。但是,随着现代社会的人口增长、工农业生产活动和城市化的急剧发展,对有限的水资源及水环境产生了巨大的冲击。加强水资源保护,解决日益严峻的缺水问题已经刻不容缓。3月22日是世界水日,今年我国的主题是“节约水资源 保障水安全”。这不仅仅是一句口号,面对严峻的水资源危机,它要求我们要像重视粮食安全一样重视水安全,像严格土地管理一样严格水资源管理,像抓好节能减排一样抓好节水工作。

2013年,陕西省将最严格水资源管理制度纳入到官员考核体系,明确“三条红线”来约束水资源的开发和利用试图寻求“水瓶颈”的破解之道。而现实中的水困境和一如既往的发展模式,成了这条道路上最顽固的挑战。如今一年多过去了,“水”还好吗……

坚守 只为-江清水

2014年12月12日,下午14点32分,耗时11年建设,全长1432公里的南水北调中线一期工程正式通水。工程从丹江口水库调水,沿京广铁路线西侧北上,全程自流,向河南、河北、北京、天津供水,年均调水量95亿立方米,沿线20个大中城市及100多个县(市)受益。

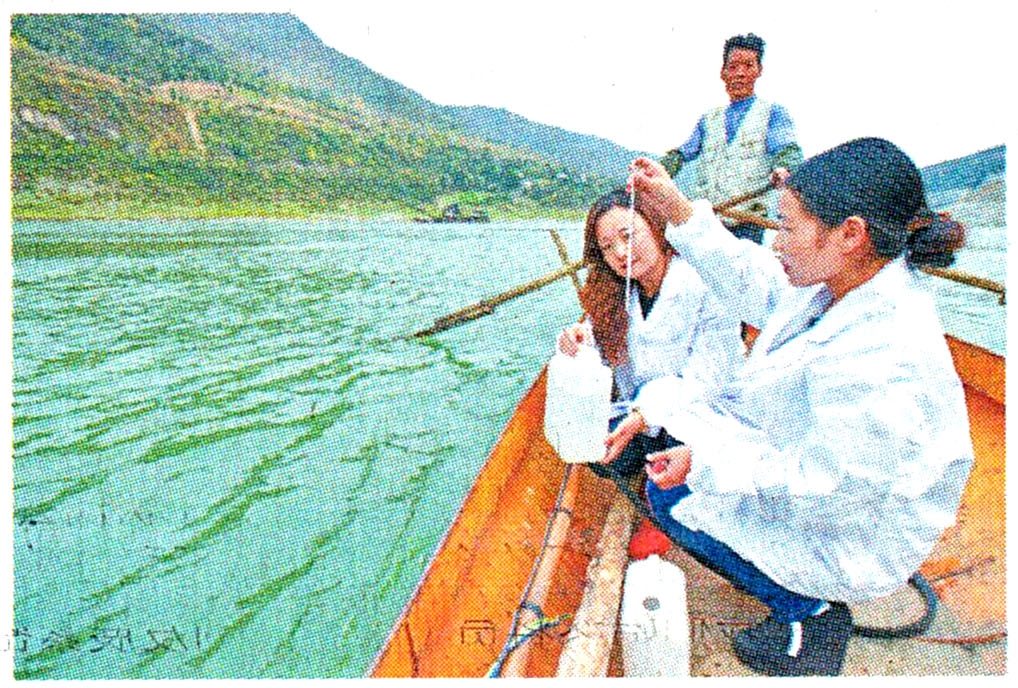

陕西省境内汉、丹江多年平均入库水量290亿立方米,占丹江口水库多年平均入库水量的70%。处于丹江口水库上游的汉中、安康、商洛三市是南水北调中线工程重要的水源区。汉、丹江出境水质连年稳定保持在Ⅱ、Ⅲ类标准以内,“一江清水送北京”在陕西不仅仅是句口号,更多的是沉甸甸的责任。

水源区污水处理厂和垃圾处理场建设是沿江城镇的“标配”

“这个厂在2011年建成,2012年10月正式运行。它的运行,结束了县城区生活污水直排汉江的历史,为保障汉江水质安全发挥了重要作用。”安康市石泉县污水处理厂厂长朱代红说。

去年4月,省政府印发《陕西省汉江丹江流域水质保护行动方案(2014-2017年)》,明确提出到2017年确保陕南县城生产生活污水处理率达到80%以上。如今,在安康、汉中、商洛这陕南三市,污水处理厂和垃圾处理场建设,不仅达到县级以上城市覆盖,还被规划为沿江城镇的“标配”,走在了关中、陕北等其他市区的前面。而在陕南“市、县、镇”三级的“两场(厂)”网络中,采用最先进的处理工艺之多,即使在我省发达市区也并不普遍。

2011年以来,陕西省财政整合中央基建资金、“污水管网”以奖代补资金、省级基建资金及环境保护资金等共投入33.35亿元,用于陕南三市污水、垃圾处理设施建设及水土保持项目建设。为充分体现生态补偿要求,陕西要求陕南各市拿出国家生态功能区转移支付资金的20%用于弥补垃圾污水处理设施建设资金的不足。

曾让陕南农民致富的黄姜皂素企业基本关停

2014年4月,《陕西省汉江丹江流域水质保护行动方案(2014-2017年)》发布,再次提出:“整治黄姜皂素行业污染。2014年10月底前,不能稳定达标排放的企业全部停产治理,无法实现达标排放的予以关停。”

作为我国黄姜种植的最佳适生区,陕南从上世纪90年代开始,大规模种植黄姜。因为生产企业缺乏有效处理皂素废水的技术,经过水解和洗涤排出的废液含有大量的无机酸和有机物,污染严重。为了保护水源,陕南严格执行国家环境保护要求,累计关停了企业400家左右。

在对黄姜等致污行业的严控中,陕南多地百姓的种植、务工等经济收入,受到了不同程度的影响。“生态补偿机制的建设,还必须充分关照到三市群众的利益,他们才是生态利益的直接创造者。只有照顾到群众的利益,才能充分调动社会保护环境的积极性,从而为南水北调中线水源地保护,为秦岭保护提供持久性的动力。”陕西省环境资源法学研究会会长李永宁说。2011年以来,陕西省财政已安排陕南三市均衡性转移支付资金404.21亿元,其中下达国家生态转移支付资金55.17亿元。

发展循环经济解决发展与保护的难题

原国务委员宋健针对我国的环保问题说过一句著名的话:“贫穷才是最大的污染。”陕南三市地处秦岭山区,地形复杂,交通不便,同时为保持水源的质量,不得不放弃部分项目的开发。目前,三市尚有贫困人口286.11万人,占农村总人口近40%,扶贫开发面临的形势依然严峻。

长久地解决陕南地区的污染难题,必须妥善解决发展与保护的难题,这一抉择使陕南自觉地走向了循环发展的路子。汉中军鑫农业园区,这家陕西农业产业化重点龙头企业,年临时用工已达20000余人次,是陕南现代农业园区的一个成熟缩影。公司负责人但启军说:“循环农业永远是个大文章。我还在考虑怎样将循环产业链拉得更长,做足循环经济园区的承载功能。”

自2011年9月,陕西省出台《关于加快推进陕南循环发展的若干意见》,着力打造“生态、秀美、富裕、安全”新陕南,提出“以循环经济理念推动资源开发,建立以绿色、低碳、可持续为主要特征的现代循环产业体系”。省级财政已每年安排6亿元,支持陕南循环经济园区基础设施和公共服务设施建设。至2013年,陕南三市实现生产总值1997.16亿元,增长12.5%以上,连续5年超过全省平均增速。

陕南依托当地山水资源,发展绿色生态经济,加快绿色食品、饮用水、旅游特色工艺品、民俗文化和农家乐等相关产业发展。这些对生态资源的保护性综合利用,有效促进了当地农民增收。 本报记者 钟洁

应对水资源危机 陕西在行动

大多数人都认为一打开水龙头有水就行,甚至随意浪费水,几乎意识不到我们正身处一个缺水省份。其实我省水资源总体形势并不乐观,用水方式粗放、效率不高、用水浪费的现象严重。随着工业化、城镇化步伐加快,以及全球气候变化的影响,水资源短缺、水污染加重、水生态恶化等问题日益突出,已成为制约我省经济社会持续发展的主要瓶颈。

背景 形势不容乐观

当前,陕西的水资源危机有多严重?有这样一些数据可以说明问题。

——我省水资源总量为423亿m3,其中地表水396亿m3,地下水130亿m3。全省人均水资源量为1125m3,约占全国平均水平的1/2而关中不足1/6。

——面积占全省2/3的关中、陕北水资源短缺的矛盾十分突出。其中陕北人均水资源量为736m3,低于国际社会公认的最低需水线。关中作为我省人口最密集,经济最发达的地方,人均水资源只有349m3,亩均水资源量只有250m3,相当于全国平均水平的1/6,远远低于人均年拥有水资源量500m3的绝对缺水线,是全省最缺水的地区。

——全省每年排入河道的废污水超过10亿吨,全省1/3以上的河段水质在Ⅳ等以下,约1/7的河段失去河道基本功能,使得本已十分严峻的水资源形势雪上加霜。

思路 科学治水依法管水

国家从2009年提出实行水资源“三条红线”管理以来,我省就把最严格水资源管理作为加快转变经济发展方式的战略举措,注重科学治水、依法管水,取得了显著的成效,一个横贯东西、纵跨南北、覆盖三秦的现代化水利网络构架基本形成。

但水资源短缺仍然是加快“三个陕西”建设的重要瓶颈制约,洪涝灾害频繁,农田水利基础设施建设落后,水利体制机制不活仍是水利建设的重要障碍。面对如此严峻的水资源形势,陕西又该采取哪些具体战略应对呢?

战略一:加快重大水利工程建设

在此前的基础上,我省今年将全力推进“十二五”部署的“双十双网”工程建设,渭河综合整治工程今年上半年将实现主体竣工,引汉济渭调水工程全面加快主隧洞和三河口水库主体工程建设进度,东庄水库加快了前期工作步伐,引红济石调水工程进度提速,咸阳亭口水库等重点水源工程建设加快。

战略二:狠抓民生水利项目建设

加快县城水源工程和管网改造步伐,提高城镇用水保障率。突出抓好大中型灌区骨干工程、小水重点县、农田灌溉“最后一公里”、高效节水灌溉、退耕还林口粮田建设,持续提升基本农田水利化程度。

战略三:落实严格水资源管理制度

加快建立覆盖省、市、县三级的水资源“三条红线”,严格水资源有偿使用、取水许可、排污口设置等管理制度。积极开展水权转让试点,充分运用市场机制优化配置水资源。2014年,我省实现了规划、建设项目、少量取用水的水资源论证全覆盖,累计核减地表水量1712万立方米,地下水1262万立方米。

战略四:加大水利体制机制改革创新

2014年,省水利厅深化水利改革,简政放权、推进水行政管理职能转变,将原有的29项行政许可审批项目,通过取消合并下放,减少到13项。同时,以引汉济渭工程建设为契机进行跨流域和区域水权制度试点,探索了水资源使用权确权登记,启动了省级江河水量分配。

战略五:全面推进依法治水管水

重点推进地下水管理条例、取水许可和水资源费征收管理办法等立法调研,加强规范性文件合法性审核,不断健全完善水法规体系建设。深化水行政执法体制,大力推进水利综合执法改革,下功夫解决多头执法、交叉执法和重复执法问题。围绕河道管理、水资源管理、水保生态确保一江清水供津京。

前景 水资源支撑经济发展

到2020年,我省将基本建成水资源合理配置和高效利用体系。骨干水源工程和区域供水网络全面建成,重点水源工程实现统一管理,城市和工农业生产供水安全得到保障。最严格的水资源管理制度初步落实,水资源利用效率保持国内先进水平。重点水功能区水质基本达标,饮用水水源地水质全面达标,重点河湖、城乡水环境好转,地下水采补基本平衡。新增供水能力30亿方,支撑2万亿元GDP。

到2030年,与经济社会发展水平和水资源承载能力相适应的水资源合理配置格局全面建立,水资源调控水平显著提高。水功能区水质基本达标,重点河湖生态良好,城乡水环境优美,地下水实现采补平衡。新增供水能力45亿方,支撑4万亿元GDP。 见习记者 古晓娟

汉钢 节水无借口

钢铁企业是高耗水行业之一,需要使用大量的新水,废水的排放如果处理不好又将污染环境。近日,记者走进位于汉中市勉县定军山下、汉江河畔的陕钢集团汉中钢铁有限责任公司,切身感受到:打造节水企业,在这里成为一道靓丽的风景。

起点:高标准设计建设

汉钢工会办主任韩军虎告诉记者,该企业是陕西产业整合、技术改造、灾后重建重点项目,2011年12月投入运营,产品为钢坯、热轧带筋钢筋、热轧圆钢、线材等,目前年实现产能300万吨。企业在建设之初,水系统总投入2.8亿元,其中中央水处理投资9千万元。

据了解,该企业的水系统建设按照国际领先技术,主要包括生产消防新水给水系统、除盐水给水系统、生产废水处理及回用给水系统、生活污水处理及回用系统、浓盐水给水系统、生产废水收集系统、生活污水收集系统、雨水收集系统等八大系统。烧结、炼铁、炼钢、轧钢等各分厂均又建立了各自独立循环的水系统,并设有净循环水系统、浊循环水系统、软水密闭循环水系统、余热锅炉用除盐水系统等。室外给排水管网长达4万米左右,给水管网呈环形分布,供水全部采用恒压变频供水。中央水处理厂为汉钢给排水中枢,负责收集、处理、供应各种水质的水,实现了企业全面稳定安全供水。高标准的设计建设,为节能环保打下了坚实的基础。

过程:节水没有任何借口

“落实节水措施在我们这里没有任何借口。”韩军虎告诉记者,以打造节水型企业为标准,汉钢先后成立了给排水项目部、节水领导小组、节水创新攻关小组。在完善各项制度和设施的前提下,严格规范各项节水工作和各单位用水行为,推进节水管理和技术进步,达到最大限度地节约水资源,降低企业水系统运行成本,并将其作为每月的主要考核目标之一。

为了保护周围环境和全面实现生态环保,汉钢在生产过程中根据用户需求,采用分质供水,梯级排水,生产废水、生活污水回收处理后全部回用等措施,达到了废水零排放目标。同时,制定了各项给排水管理制度,完善了3级计量器具,改造了部分水系统,要求各单位必须按照国内先进用水指标进行对标管理和指标攻关。

与此同时,收集雨水及上游废水经处理后用于生产,既减轻了周围环境压力,又节约了新水资源,降低了企业生产成本。

成果:经济社会效益双丰收

韩军虎告诉记者,虽然汉钢位于水资源丰富区域,但汉钢通过大量创新活动,在去年10月吨钢耗新水最低达到1.57立方米,与目前大型钢铁联合企业的吨钢耗新水量普遍在4立方米左右相比,吨钢耗新水指标已达到国内领先水平。同时实现了节能、废水零排放的环保目标,并给企业带来可观的节能减排效益,以耗新水6m3/t为标准,以年产300万吨钢计算,年节水1230万m3;新水费用按2.75元计算,年节约新水价值3382万元;年节约用电246万度,节约成本118万元;按吨钢排废水2立方米计算,节约排污费720万元。

“许多企业里,工业废水的处理过程不愿示人。但汉钢中央水处理已成为企业打造国家AAA级景区——工业体验游的亮点之一。”韩军虎说,自2013年3月份,汉钢开展以“节水、节能、绿色、环保”为主题的旅游参观活动以来,目前已接待游客1万余人次,不仅使游客在体验游活动中了解到了节水、节能、环保知识,而且扩大了企业的社会影响力,进一步增加了职工的技术创新学习动力。

本报记者 杨志勇

用心“待”水让企业发展“水到渠成”

在榆林,有一家企业,它用心“待”水,以科学化的思维与战略做到了用水平衡,发展便也“水到渠成”地实现良性可持续发展。

烧碱分厂机泵冷却水、冲洗水等废水怎么办?全部经地沟回收至采卤白水池用于盐井化盐,电解工段外,主要用于泵的机封冷却。固碱工段含碱冷凝水及烧碱水在蒸发过程中产生的二次蒸汽怎么处理?冷凝。被冷凝成冷凝水后收集起来,含碱量约为0.001%。那这些含碱水如何处理,有什么作用?金泰氯碱人告诉你,它也是宝。

因含碱冷凝水可防止糖腐化,他们将其中一部分用于溶解糖,另一部分水已经软化,作为动力泵的机械密封冷却水……这是陕西金泰氯碱化工有限公司节约用水的一个缩影。也是该公司用心“待”水,实现可持续发展的窍门

陕西金泰氯碱化工有限公司是陕西能源集团控股的一家大型氯碱化工企业。对于他们而言,工业用水渗透到了金泰氯碱化工的烧碱机泵冷却、盐井化盐、聚合釜、热电厂、乙炔站等多个方面。

曾几何时,探索平衡用水的金泰氯碱人也是付出了惨重的代价。由于水污事故被重罚,主要领导“下课”。在痛定思痛后,金泰氯碱人开拓创新,把节约用水,保护环境与企业的发展、命运紧紧地谋划在一个战略层面,用心“待”水,做了大量艰苦而富有成效的尝试,短短时间内改变面貌,从被处罚到受省、市、县等水利水务部门和各级政府表彰,逐步成为“陕西绿色低碳环保行业十大责任品牌”、“全国环保优秀品牌企业”……

由于该公司是新建企业,在设计建设时,非常重视节水问题,在探索与创新方面,他们不断摸索和前进着。

生蒸汽冷凝水的用途很多,最好的去处在哪里?“回用为热电厂的补充用水。”金泰氯碱人会坚定地这样告诉你。污水如何回用?在该公司相关水处理办法里,记者找到了答案。污水主要去除对象是悬浮颗粒物、有机物、氮磷化合物、无机阴阳离子、盐分和病毒细菌等五大类污染物质。目前,普遍采用的单元处理技术方法主要有物化和生化两类3种方法组合集成,即混凝(气浮)沉淀单元技术、生物滤池(氧气)法和过滤消毒单元技术,其它一些方法和技术根据水处理水质情况与水质回标准而加以应用。

“离心母液水经澄清处理后,可用于聚合釜的置换水,节约大量新鲜水;乙炔站水洗塔及冷却使用废水钠水,节约大量新鲜水。”在节约用水方面,金泰氯碱人也做了自己的努力。

如今,雨水收集利用、电解用纯水回收利用,工艺环节直流冷却水改循环水探索、提高循环水浓缩倍数、高浓缩倍数下水处理技术的开发应用等已经进入金泰氯碱人的视野,他们将继续用心“待”水,深入探索和尝试。

本报记者 王何军

新技市为采油企业“解穴”

一直以来,工业用水像一个“死穴”,困扰着不少工业企业。有的生产企业不光用水量大,污水排放也影响着环境。就拿陕北地区一些油田化工企业来说,曾一度随处乱排的工业废水,不仅污染着成片的土地,还严重影响了当地地下水的质量,甚至已经导致了当地居民出现用水困难。

有知情人士告诉记者,一口油田水平井钻井完井成功大约需要2000——2500立方米的水,这些水用过之后里面有大量的有害物质,需要进行特殊处理。西安庆林建设工程有限公司与北京某环保型公司宜君污水处理厂的一位股东告诉记者,在他们厂,每年满负荷可以处理20万立方米的钻采污水,处理过的污水可作为工业用水循环利用,不会对环境造成污染。该公司总经理杨峰称,针对油井作业产生废水的问题,他们公司有一个班子长期在做这方面的研究,目前已经和中船重工共同研发出一款新型环保设备,可以使采油时抽上来的水循环使用,而且这些水经过他们的新型环保材料分解后,对土地没有污染。

据杨峰透露,此款环保设备目前已经开始在某油田采油作业平台试用,效果非常明显。公司董事长陈川平告诉记者,该产品可以节水达到三分之二以上,而且对于井下抽出的泥浆砂岩,进行二次处理后,可以达到再次使用,比如用作路基或者作为地砖等。

而今,大多数采油企业对于用水和污水排放都有严格的环保措施,越来越多的企业对于节水和污水排放都有具体的要求。记者在采用新型环保设备的钻井现场看到,新型环保型污水收集箱,和土地保持隔离,节约了生产用水和保护现场土地。在该生产现场,再也看不到传统意义上的钻井泥浆坑,就连生活污水也挖了专门的大坑,并用彩条布隔离,防止渗入土地,对地下水进行二次污染。

本报记者 兰增干

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书