本版导读

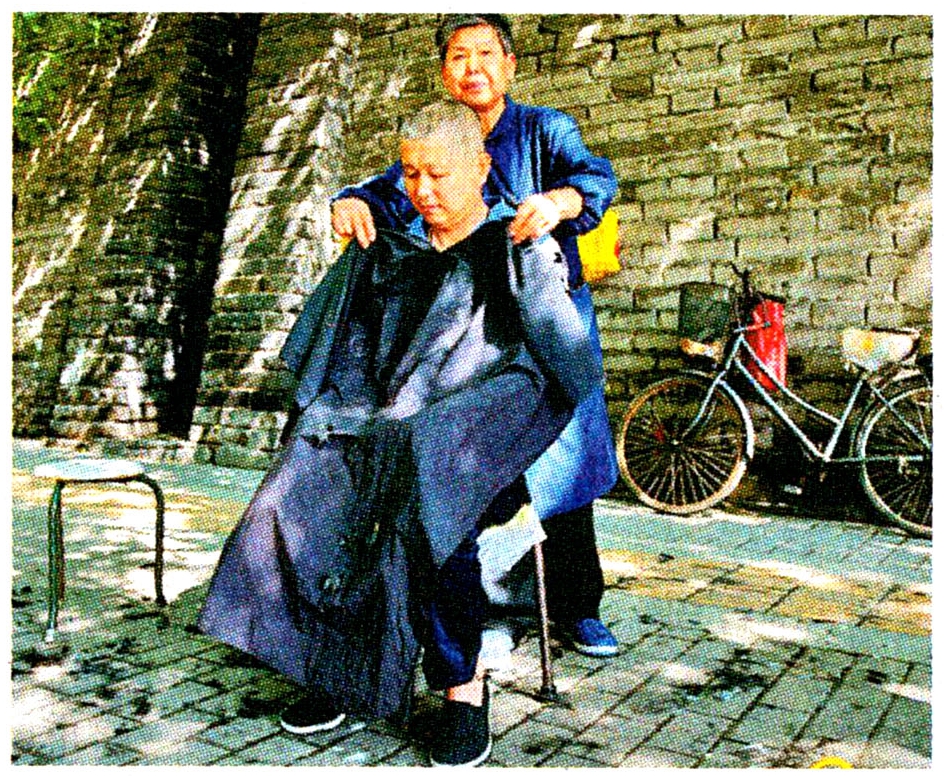

古城墙根下剃头匠

这是一群不愿透露姓名的劳动者。他们自认是芸芸众生的“小人物”,时时担心被城管驱逐,但他们用个人手艺服务市民,赢得人们尊重。他们是古城西安剃头匠。

辛劳

具体一点说,他们是西安古城墙根下的剃发人。

四月,和煦的春光让人沉醉,可凉风一起,47岁的张师傅还是打了个寒颤。

“我们这些人就是风吹日晒。”张师傅说,“每天早上七点半,只要不下雨,我就准时来到西安古城墙的安定门外摆起理发摊,一直到天黑。说是理发摊,其实只有一把小椅子。而理发所需的几把梳子、剪刀、剃须刀、两个充电推刀以及其他工具,装在另外一个小背包内。”

这里还有其他四五位理发师傅,装备摆设与张师傅一样。他们面戴白口罩、身着白大褂,每天工作10多个小时。

“通常一天能有10多位顾客,农历‘二月二’顾客多些……”张师傅说。

“一下雨我就发愁,一有收入我就高兴。”作为家庭主劳力的席师傅说,丈夫有病没有正式工作,她要用理发的收入养活一家三口。每天早上,她带上理发工具、午饭、一保温瓶开水,从10多公里外的城南,坐一个小时公交车,到安定门摆摊。中午,就拿开水把饭泡热后囫囵下肚。“即便冬天也没问题,开水保温着呢,也能把饭泡热。”

尊严

城墙边的理发师傅分布既广又散,但理发费一致——5元一位。

理发师傅说,就是因为价格低廉,普通百姓才愿意接受服务。

笔者采访时,庞爱华是唯一一位愿意告知姓名的师傅。

46岁的庞爱华在古城墙的勿幕门南边摆理发摊已3年光景。此前,她曾在一家理发店供职近10年,因为女儿的降生以及其他原因,中断了原来的工作。在古城墙根下,她开始新人生。

对顾客,庞爱华专注而细致。理完发,她用剃须刀把顾客脖颈处零碎毛发除净,再用海绵仔细清扫。正是因为这份细致,她的理发摊前常常排满顾客。

“我不会轻易不来,因为只要一停下来,老顾客就找不到庞师傅了。”她说。

77岁的王师傅在含光门下为顾客理发近20年了。近来他只是每周六来,服务到下午4时。王师傅曾在部队服役30多年,对他来说,为人理发就是退休了找点事干。

虽然家庭压力不小,但席师傅很乐观。她告诉笔者:“每天出门衣着整洁是必须的,每天我都把自己收拾得干干净净才来。”

期待

四川人李师傅在城墙下摆理发摊已20年。她见证了理发费从1.50元到5元的变动,但说不清自己为何来这里摆摊,或许是因为城墙边属老城区,人流密集;或许是有闲置的小片空地;或许是一种偶然。

有人做过不完全统计,在西安古城墙根下的理发师傅约70人。这原本无从考证,因为这一群体是流动的,随时有新人加入,有旧人离去。

对周边市民而言,这些理发师傅已融入他们的日常生活。

74岁的西安市民王先生是庞爱华理发摊上的常客。七八年来,他几乎每月都在勿幕门边理发,与他一同来理发的,还有因偏瘫只能坐在轮椅上的69岁的老伴。“虽然我们楼下就有三四家理发店,但一来那里价格贵,二来他们也不愿意给老人提供周到服务。”王先生说,“在西安古城墙根下理发很便宜,而且理发师傅服务态度好,我们老两口是多年的常客。”

“要是有把伞遮遮阳就好了,夏天太晒。”一些理发师傅说。不过,他们很快又予以否定,“城墙下打出这么多遮阳伞,影响西安的城市形象,不行,不行!”

(尹亮)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书