劳模光荣劳动伟大

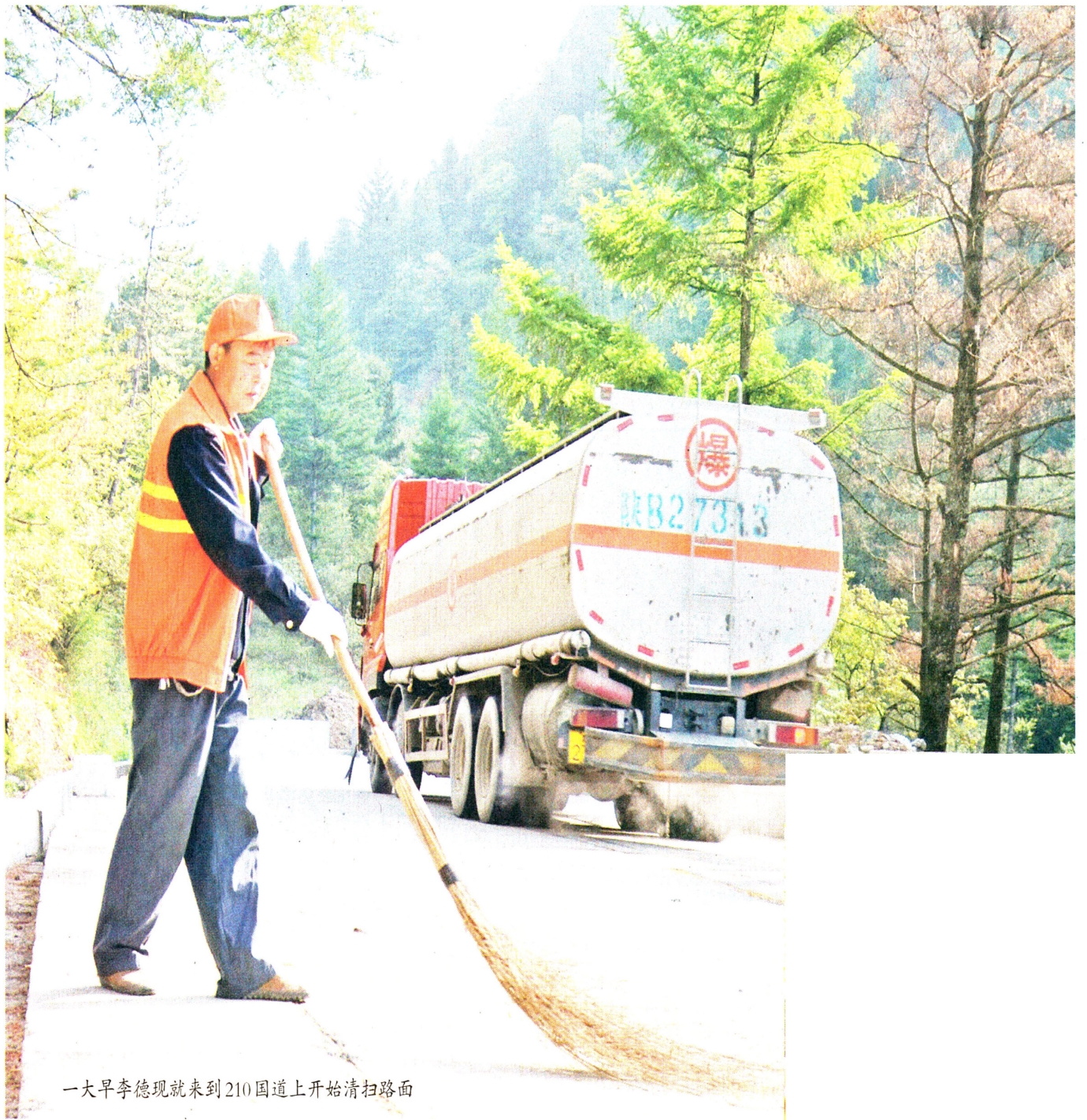

一大早李德现就来到210国道上开始清扫路面

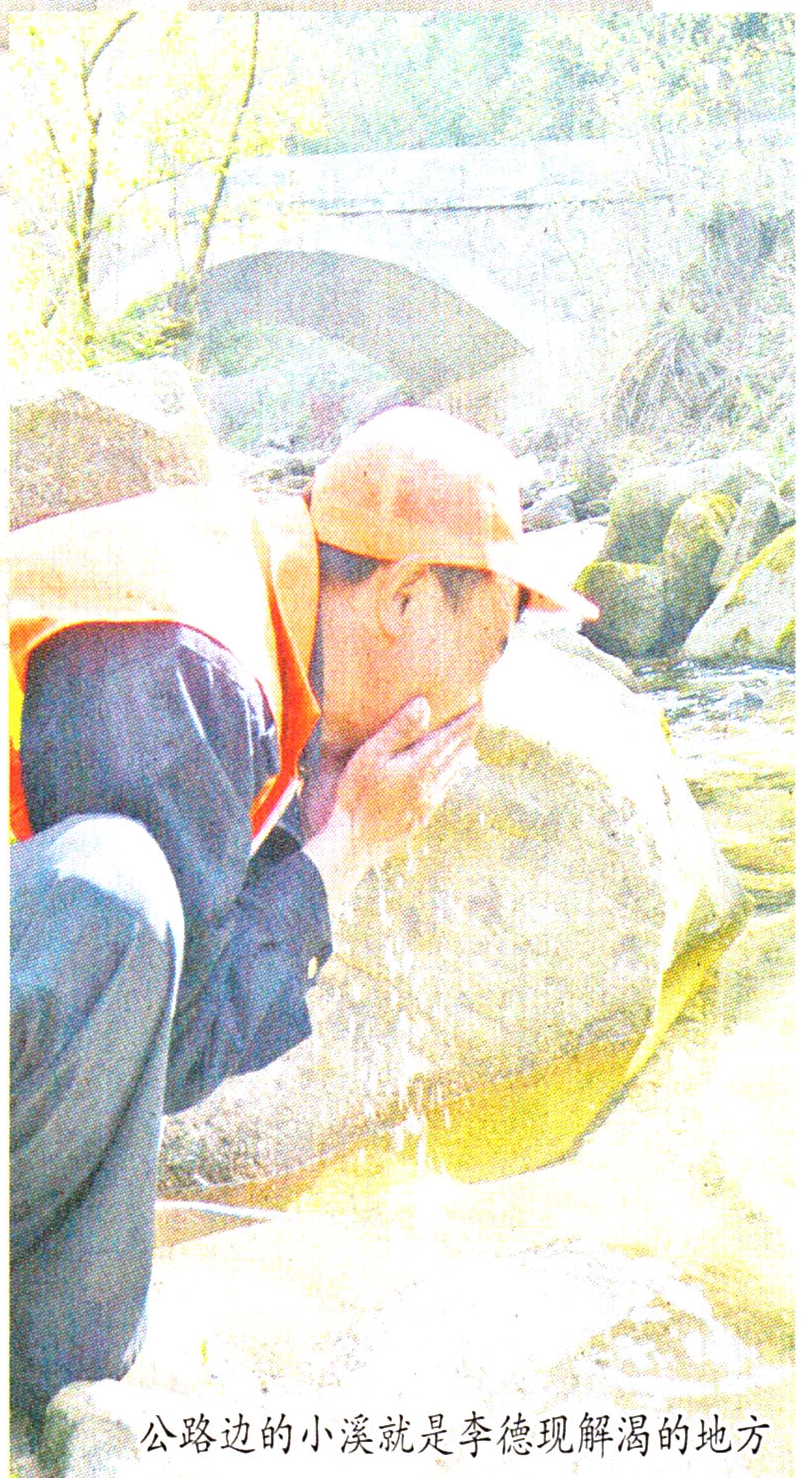

公路边的小溪就是李德现解渴的地方

平日里李德现同样也是打草机的维修工

平河梁位于秦岭腹地,海拔2299米,山势险峻,210国道盘旋于此。这里一年210余天都是霜冻期,昼夜温差20多度。道路常结冰积雪,山体滑坡也时有发生,是司机心中的高危地带。然而,自从有了李德现的贴心服务,过往的司机内心便少了几分担忧。’

李德现20岁便来到了宁陕县公路段,在山坳里一干便是25年,深知养路工的艰苦与枯燥。一天的工作,每个人都分散在不同的区域,几十里内荒无人烟,除了身边不时疾驰而过的汽车外,几乎无以为伴。为了保证大家有一个良好心态,李德现总是会讲一些趣闻轶事为工友排解郁闷。

道友赵必达告诉记者,当他们在休息的时候,李班长经常帮他们捆扎扫把,修理打草机。每当值班的工友家中有事向他请假,他总是欣然同意,然后自己替班。这么多年,他很少回家过春节。

李德现所在的路段是事故频发路段,25年来,他帮助过的司机不计其数,助人为乐早已成为了他的习惯。

一次,一辆四川新车在送往西安的途中,由于车速太快,在一个弯道处直撞到了山上。司机来道班求助,他立即组织大家帮忙,将车从水沟中弄上来。夜里风大,由于挡风玻璃损坏,司机正发愁如何御寒时,只见李德现抱着棉被、帽子、口罩出现在了司机面前。事情虽小,可在司机看来,却无疑是最贴心的举动。

2006年,一辆兴平的车坏在路上,李德现帮助司机将车拖回道班,又帮司机联系好修理工。司机夫妻看他是个老实人,就将车托付给他照看。他一边照看,一边请修理工修车,又帮着买了些零配件,还管司机夫妻吃住。第三天车修好了,司机说“试车”,上车后头也不回地直接将车开走了。事后,修车师傅说:“这司机太不厚道,你帮他买配件的钱也不给,连个谢谢都没说就跑了,什么人嘛!”李德现却笑着说:“出来跑长途的都不容易,人没事就好。”

像这样的事情还有很多,只要是来道班寻求帮助的人,李德现都会解囊相助。有时深更半夜,有时大雨滂沱,但他都尽其所能,从不推脱。这些年,养好路、管好路、护好路,早已成了他对自己最重要的要求。他在养路之余,为过往司机提供的热心服务,却更显得珍贵。风里来,雨里去,尽管有苦有累,但他却很满足:“我是党员,既然是党员就应该比别人多付出,多奉献,吃不了苦就当不好养路工。” 见习记者 方舟

司机的贴心人

——记全国劳模、宁陕县公路段新路道班班长李德现

“铁人”刘鸿斌

——记全国劳模、宝鸡创威水务有限责任公司管网运行部副部长刘鸿斌

1991年参加工作,20多年来一直工作在供水一线。他勤勤恳恳、任劳任怨,在平凡的岗位上用“铁人”精神激励自己,勤奋工作。他就是全国劳模、宝鸡创威水务有限责任公司管网运行部副部长刘鸿斌。

刘鸿斌参加工作几年后就从事管道工,多年来以“勇于吃苦、敢打硬仗、求实创新、顽强拼搏”著称。长年累月奔走在宝鸡市区的大街小巷,用辛劳和汗水维护着市民的供水生命线。领导和职工亲切地称他为“刘铁人”。在他的感召和鼓舞下,公司成立了一支独具特色的“铁人抢修”服务队,为确保城市供水作出了突出的贡献,多次受到上级表彰与媒体报道。刘鸿斌先后被评为“优秀共产党员”“先进工作者”“优质服务个人”“宝鸡市青年突击手”,2012年5月被评为“陕西省劳动模范”,今年4月又被评为“全国劳模”。

节假日期间,管网维护和供水保修工作特别重要,刘鸿斌几乎没有休过一个完整的假。近几年的五一假,由于用水量大,容易发生爆管,刘鸿斌总是在第一时间赶赴现场,在最短的时间内处理问题,尽快恢复供水。

前几年,冯家山供水管线多次出现爆管,不管深更半夜,还是节日周末,接到报漏电话他就第一时间组织人员,赶赴现场。可一到冯家山不是刮风下雪,就是突降暴雨,他带领职工顶风冒雨奔走在几十公里的管线上开、关闸门,处理突发事件。他总是第一个跳进七八米深的闸门井,开一次阀门开关足足要用40多分钟,几十个闸门开关下来累得人倒在地上直喘气,过后好些天胳膊疼得抬不起来。有时,管线在荒郊野外,车辆不能到达,他只好带人肩扛、手抬,将设备物资运往现场;有时,当地群众为索要高价赔偿,围攻、谩骂、抢夺劳动工具,百般阻挠,但他都能耐心说服,争分夺秒抢修。

十几年来,他共计参与抢修、维修爆管、漏水5600多次,检修和维护阀门13950余座,提升阀门井568座,更换压坏、被盗阀门井盖1290套,恢复地面1720处,改造老化管道23000多米,处理数字化信息中心传来的闸门井室塌陷、井盖丢失、井盖破裂、消火栓压盖丢失、栓体漏水等事件2460次。

刘鸿斌在供水抢修岗位干了17年。这些年来他没有睡过一个囫囵觉,没有休过一个完整的节假日。他的手机24小时开机,不管深夜两点还是大年三十,只要有爆管发生,都得第一时间赶赴现场,紧急抢修。他的孩子正在读初中,妻子是位营业员,经常要上倒班,他没有给孩子过过一个完整的生日。最令他心疼的是,2001年孩子出生时,他还在抢修工地干活……也许,一个成功者的背后都站着一群默默的奉献者,他的家人无疑是他工作的最大支持者和精神动力。

临近采访结束,刘鸿斌告诉记者,荣誉是昨天的辉煌,是继续前行的动力,是鼓舞,也是鞭策。今后的日子他将更加努力,以更高的标准要求自己,把特别能吃苦、特别能奉献的“铁人”精神继续传承下去。 本报记者 杜哲

刘鸿斌(右一)与队员抢修爆管

“点子大王”的别样人生

——记全国劳模、中石油测井公司研发中心核磁车间主任李梦春

5月7日,在位于西安市南三环和西三环交界处的中国石油测井有限公司研发中心核磁车间内,现年56岁的车间主任、核磁项目和阵列感应项目长李梦春正在车间和徒弟们就一个数据进行分析。

“为什么会出现这样的问题,会卡在这里?你们不妨把数据再往前推,一段一段分析……”身高近一米八零的李梦春站在徒弟们中间,更像是一个长者。而他的徒弟们,都是80后的小青年,大多是研究生毕业,也有博士生,而李梦春仅仅只有中专文凭。这在外人看来有些不可思议。但在中石油测井公司,重大课题和难啃的骨头,到了李梦春这里都会迎刃而解。

“像刚才的数据问题,其实我一眼就看出来症结在什么地方,我不能一下子就告诉他们,之所以让他们一步步往前推算,就是让他们能记住,下一次再出现同样的问题时,就会迎刃而解。”李梦春告诉记者。对于这样的问题,过去已推算过无数次,之所以不一下子指出来而让徒弟们自己去推算,是想让徒弟们养成和自己一样爱分析的习惯。

2013年刚刚到公司的师光辉是一名研究生,提起自己的师傅李梦春,这名出生于1987年的小伙子腼腆地告诉记者,师傅是有名的点子大王,啥问题都难不倒他。师光辉指着旁边数米长的核磁仪器告诉记者,这上面凝结着师傅很多的心血。记者顺着小师的手势望着一旁胳膊般粗细的核磁仪器,上面的集成块密密麻麻布列着,让人如读天书。如今,像师光辉这样的年轻人,已经完全出师,代表师傅和公司到全国各地的油田做培训。记者见到他时,他刚刚从吐哈油田讲课回来。

“我一个人会讲不行,要让我的团队都掌握要领,大家出去都能对产品津津乐道,这才是我所期望的。”李梦春如是说。

在回忆起当年鏖战阵列感应设备的情景,李梦春觉得最对不住的就是妻子。妻子从湖北老家随他迁往西安,患了癌症,化疗时自己顾不上,到现在妻子还拿这和他说事。好在妻子现在康复得很不错,单位的生产线也理顺了,自己现在下班最开心的事就是陪着妻子散步,一次走个四五公里。晚上有再重要的事,也要按时回家。因为,一辈子最心爱的人在家等着他……说这番话时,李梦春的眼睛似乎有些湿润……

在李梦春的带领和感召下,整个团队边学习边建线边生产。没有熟练工就一边培养一边上马,4位主调校在承担各自任务的同时,快速掌握了系统调试及单板调试的全部技能,并逐一传授和培训新人,在最短时间内培养了一支调试队伍。

截至2014年,李梦春的团队共生产仪器200多套,在长庆、华北、吐哈、青海、吉林油田投产应用,仪器还出口乌兹别克、孟加拉、加拿大等油田,共测井35000余口,成为发现油气层的锐利武器,彻底打断了国外产品垄断的局面。

本报记者 兰增干

李梦春(右一)给徒弟传授技艺

创造“红旗模式”的社区书记

——记全国先进工作者、铜川红旗社区党总支书记李秋莲

“老伴7月份因病去世,欠下了3万余元的外债,儿子患有精神病,还有孙女正在上学,我实在是过不下去了。”孙桂英老人带着一种绝望找到了李秋莲。而她,没多说什么,在叮咛老人把家中情况写个申请拿来社区后,留下了三个字:“相信我”。时隔不久,李秋莲就和工作人员拿着低保领取证和银行存折送到了老人家中。

李秋莲是铜川红旗社区党总支书记,已经五十多岁了,可她闲不住,总喜欢“没事找事”。她一遍又一遍奔走在社区单位党组织间进行协调,愣是把社区分成8个片区、84个楼栋,组建成了“社区党总支、片区党支部、楼栋党小组”三级组织网络,配套完善“社区居委会、居住片区、楼道居民小组”居民自治组织,片区长和社区干部交叉任职,成立了社区党建工作协调委员会;她把流动党员、退休党员、在职党员、直管党员统一管理,组建以党员为骨干的志愿者服务队,为民解忧;她开展“党员互助日”、“三助一扶”、“结对帮扶”等活动,拓展服务领域;她发动党员牵头组建中老年艺术团、英姿腰鼓队、陕北秧歌队,活跃群众文化生活等一系列创造性的工作,有效地把社区党建融入到了为民服务的实践中。

记得有次李秋莲发烧正在挂吊瓶,突然接到电话,新风居委会因水电管理员长期拖欠水电费,导致居委会96户被停水断电,居民对管理员不满、水电费太高、线路老化等长期积压的矛盾在这次停水断电中爆发。激动的群众聚集在一起,要讨个说法。得知这一情况后,她立即拔了吊针,赶到事发现场,在详细了解情况后,立即决定先筹集资金,把水电费交上,恢复居民正常用水用电。随后她召开居民会议,就群众不满意的水电管理、水电线路改造等问题进行了反复讨论,让群众推选出自己信任的管理者,集资维修改造水电线路,历时半年时间,把这个长期积压的历史矛盾顺利解决了。”社区一工作人员告诉记者,像这样的集体事件还很多,但每次李秋莲都用身体力行演绎了“还有我”,并将矛盾圆满化解在萌芽中。

李秋莲说:“服务无止境,群众满意是我最大的快乐。”她这么说也这么做。2009年至今,帮扶居民就业1300人,开发公益性岗位100多个,劳务输出1000余人,劳务创收600多万元。 本报记者 王何军

李秋莲(右二)与社区的年青人在一起

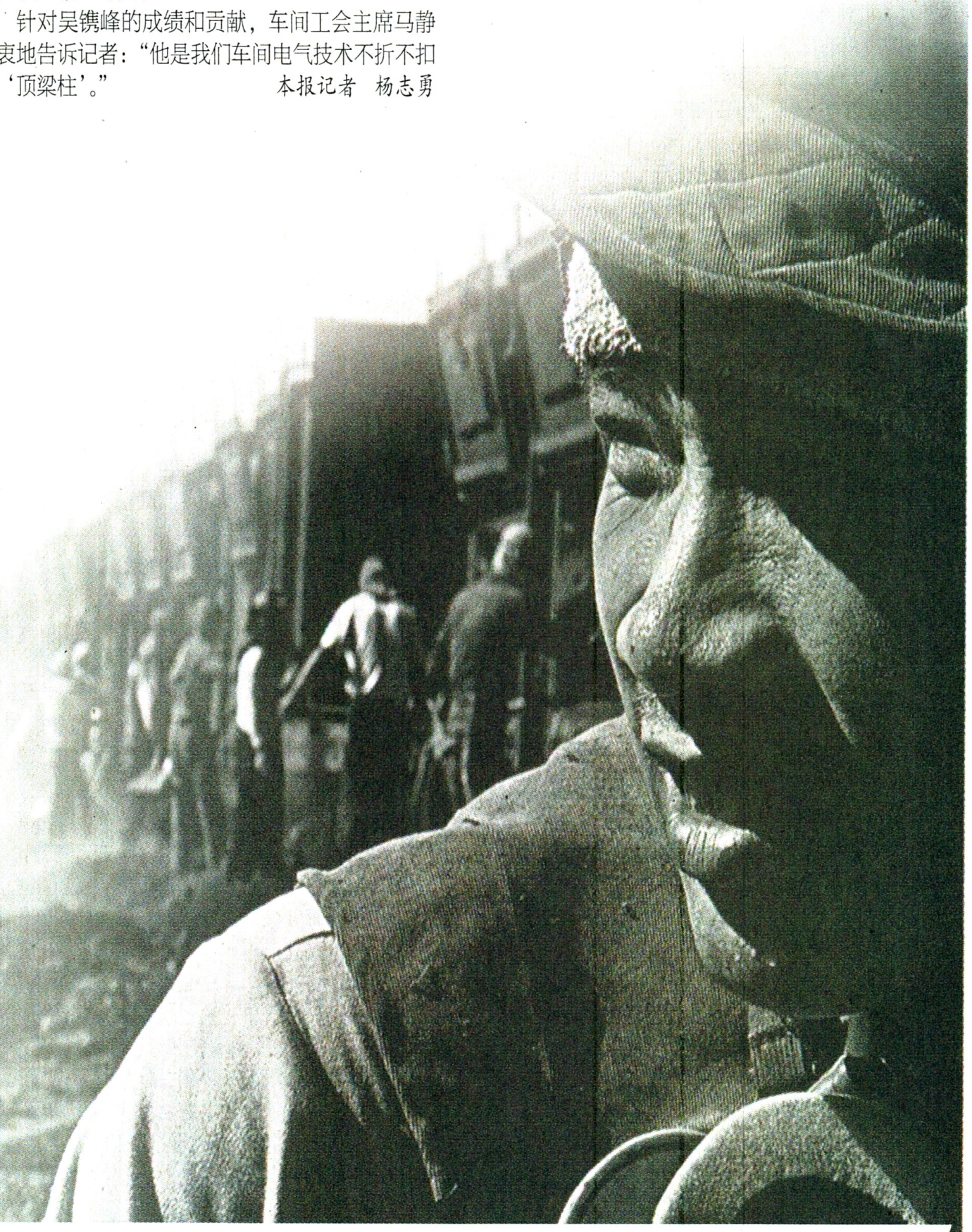

制丝车间的“顶梁柱”

——记省五一劳动奖章获得者、陕烟汉中卷烟厂电气维修主管吴镌峰

早上6:30起床,7:40到车间上班,整理头天晚上的设备维修清单,然后进行效果复查,若发现遗留问题,及时解决,保证8:10设备正常运行。此后,根据公司的MES和OA办公平台信息,把当天安全、工艺、生产等方面需要做的事情,简单规划,再逐一落实。中午12:00按时下班吃午饭休息,13:30再次回到岗位,验证白天维修工的设备维修效果或者解决随时出现的设备故障。17:30按时下班。

5月8日,记者在陕烟汉中卷烟厂制丝车间,跟随电气维修主管吴镌峰体验了他平常一天的工作,感受到了他工作的紧张有序和认真细致。

吴镌峰的同事王文斌说:“在我的印象里,车间里如果遇到问题,他总是跑在大家的前面。在电气技术问题上,好像从来没有什么能够难倒他。”

车间党支部书记李在极说:“他是车间的典范,肯学习,爱钻研,心也能够沉得下来,学得进去。车间的很多技术难题,只要他一上手,都能够顺利解决。”

“吴镌峰的技能水平让人的确佩服。”王文斌说。

2012年,针对车间燃油烘丝机地埋油罐因为下雨渗水问题,吴镌峰实施的小改小革课题《设计安装气流烘丝机柴油储存罐自动排水系统》,彻底解决了因为雨季影响设备正常运行的问题;同年申报改造项目6项,其中《HT增加自动清洗装置》等5项获车间“6源”改善金星奖。2013年,参与车间对标课题《提高制丝生产工效》,缩短了生产时间,使月度生产工效由年初的每月停机0.7%左右降低到0.5%以内。参与车间对标课题《降低设备断流,提高制丝保障能力》,通过控制车间生产断流,将车间月度设备故障停机率控制在了0.45以内,季度影响卷包车间生产小于1次。参与汉中卷烟厂改进项目7项,其中一项获汉中卷烟厂微改进一等奖、两项获汉中卷烟厂微改进二等奖、两项获汉中卷烟厂微改进三等奖。参与的攻关课题《研发压边皮快速更换工具》,获得厂级课题一等奖、省公司一等奖、国家局一等奖等多个奖项,并取得技术成果专利;参与开展的管理创新课题《优化生产与设备一体化管理机制》,通过改变首班生产操作工进班时间,并将维修工的管理职能由原来的设备技术方面划分到生产组织方面,有利于生产部门统一调配管理,简化了管理程序,提高了管理效率。同年6月,在陕西中烟公司卓越内训师技能竞赛中获得第一名,被推荐为“陕西省高技能人才专家库”成员。

今年,吴镌峰参与的QC改进课题《加料雾化介质自动切换系统的研制》获厂级一等奖,并进行了专利申报;课题《研制加香前筛网自动清洁装置》获厂级三等奖。

针对吴镌峰的成绩和贡献,车间工会主席马静由衷地告诉记者:“他是我们车间电气技术不折不扣的‘顶梁柱’。” 本报记者 杨志勇

奋战在一线的“先锋号”

——记陕西省工人先锋号、洛川750千伏变电站

750千伏洛川变电站坐落在陕北洛川会议旧址旁边,该站2011年2月27日投运,是世界首座750千伏智能变电站,承担着为延安中南部地区提供可靠电力供应的重任,是陕北地区与关中地区之间750千伏主干电网的重要支点。在洛川变电站,有一支由19人组成的变电运维队伍:全站平均年龄在31岁,其中本科以上学历14人,研究生学历3人。该站成立4年多来,先后承担重特大停送电6次,完成倒闸操作320多次,治理设备缺陷和隐患共计487条,有力保障了陕西电网主干网架的安全稳定运行和可靠供电。

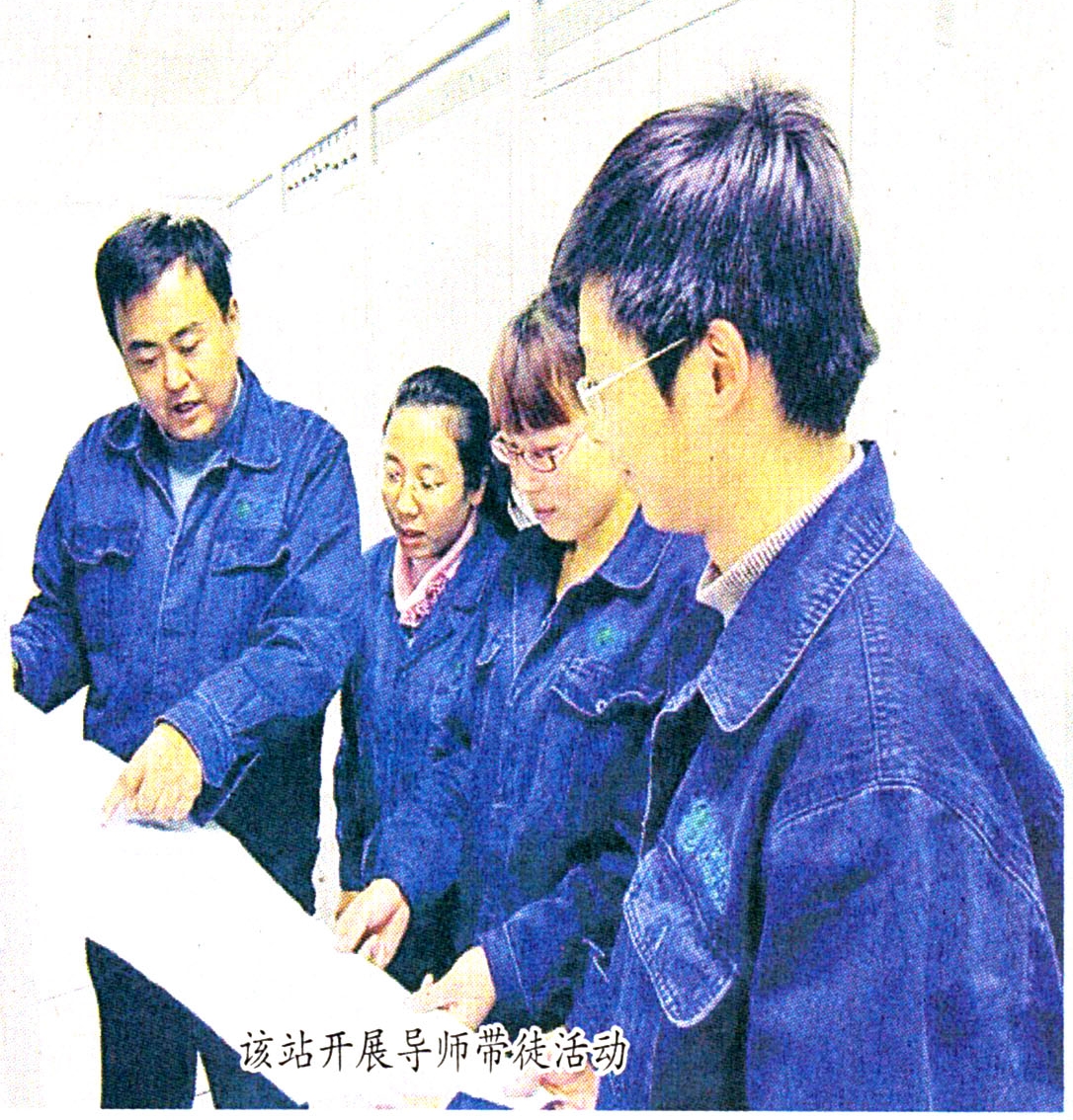

750千伏洛川变电站是国家电网公司首批智能变电站试点工程,该站智能设备种类繁多,一、二次设备情况复杂。面对新设备新技术给运维工作带来的考验,该站积极联系设备厂家和专业人员,采取理论讲解与现场指导相结合的形式,对全站人员进行智能通风系统、智能终端设备、高级应用平台等新技术培训,使该站人员熟练掌握站内设备的基本原理、结构特点和运维要点,为提高运维工作质量和水平夯实基础。

洛川变电站站长苏安胜是在变电运维岗位已工作了20多个春秋的“老运行”了,挑起“洛川变”这个重担以来,他时刻以更高的标准要求自己,他深刻认识到高度的责任心在运维工作中的重要作用,“只有平时精心细致地运维设备,才能降低事故率,保证长久的安全”,这句话几乎是苏站长的口头禅,他每次开会必讲、每次停电操作前都要强调。正是苏站长的“功夫在平时”意识,带出了一支责任心强的运维队伍。

今年4月4日18时46分,洛川变电站值班员王伟、李岩监盘时,发现后台报文打出“洛川变7532断路器测控断路器低油压合闸闭锁动作”的信号,同时7532断路器光字牌“断路器低油压合闸闭锁”光字亮。副站长张勇收到汇报后,立即带领两名值班员到现场检查,发现7532断路器B相油压28MPa,低于额定压力值32.6MPa,达到低油压合闸闭锁值,其它两相正常。凭借过硬的业务水平和认真细致的工作态度,张勇和同事们开始对油泵电机回路进行细致检查,发现电机电源B相无压,遂逐级检查电源回路,终于发现在开关智能汇控柜内交流电源回路26号端子接触不良。经插入螺丝紧固后,油泵电机电源电压恢复正常,B相油泵电机正常打压,打压至正常值后停止,监控后台“断路器低油压合闸闭锁”的告警也复归。

其实,在洛川变电站每一位职工身后都有故事。

在大家的共同努力下750千伏洛川智能变电站先后荣获国网陕西省电力公司“巾帼文明岗”、“工人先锋号”、“电网先锋党支部”,陕西省青年安全生产示范岗,国家电网公司“五四红旗团支部”、“工人先锋号”等荣誉称号。 (陈谦 李戈)

该站开展导师带徒活动

群众的“当家人”

——记全国劳模、汉台区北关街道办叶家营村党委书记张林义

从汉中市中心广场驱车行驶十分钟后,记者来到汉台区北关街道办叶家营村,只见该村的现代化农民住宅别墅示范小区整齐有序、干净整洁;蔬菜市场,安全文明……目前,全村有70%的村民都在这里安居乐业,不再分散居住。这焕然一新的村貌背后,离不开全国劳动模范、该村党委书记张林义的默默付出。

记者走进村部会议室时,墙上各种荣誉牌匾便映入眼帘。张林义得知记者的采访目的后,真诚地说:“我感觉自己没有什么可报道的,这些年虽然做了一些工作,但都是应该做的。”从北京参加表彰会回来,他就一直配合市、区两级政府,推进村里的重大项目实施。

村民杨成林告诉记者,张林义当村干部的四十年,为村里的建设和发展作出的成绩,群众都看在眼里。

上世纪八十年代,张林义带领村干部和村民,相继创办了搬运站、塑料制品厂等村组集体企业15家,解决了村富余劳动力200多人就业。进入九十年代,企业面临严峻挑战,他主导通过改制,盘活了集体资产,使企业走上了良性发展轨道。跨入新世纪,他积极争取农业开发项目,投入40多万元,修建U型渠8千多米,铺就田间收割道路5千多米;同时,利用三个组100多亩土地,建成了集餐饮、休闲、娱乐为一体的“百荷园”。

今年66岁的村民叶龙清说:“要说村里的最大变化,是一个30年的‘老顽疾’在张书记手里解决了。”原来,穿越村中的铁路因为没有立交桥,导致安全事故时有发生,严重影响了村里的经济发展,张林义代表群众多次奔走呼吁,得到有关部门重视,终于在2003年5月建成了立交桥。在此基础上,他们积极招商引资,促进各类企业进驻该村,目前,有年收入百万元以上的中小非公有制企业达30多家,每年为村民增加可分配资金130多万元。2010年到2011年共引进招商项目7个,签约总投资达5亿元。使村集体经济每年收入600多万元,村民平均每年因此可增加收入2000多元。

多年来,张林义始终在一心一意为群众谋福利的过程中,严格要求自己,从未有过贪污腐败,得到了群众的拥戴。“我这一辈子没有干过第二职业,如果干了,把大家的事情就耽搁了。”今年61岁的张林义发自内心地说,“如果想为个人谋利,可能早都发财了,但我觉得人活在世上,尤其是选择当了干部,就应该不计个人得失,实实在在做好群众的‘当家人’,努力多为群众办一些实事。”

本报记者 杨志勇

张林义(右一)走访群众

做好小事不平凡

——记全国劳模、兴平市新星汽车修理厂技术总监裴小静

作为一名农民,裴小静从来没有奢望自己有一天会走进北京人民大会堂,更不敢奢望自己会获得全国劳动模范这么高的荣誉。他说:“我只是做了很平凡的工作,组织与人民就给了我这么大的荣誉,我真是不知道该说什么好!”

身为老大的裴小静自幼就挑起了家庭重担,高中毕业后放弃了上学的机会,外出打工。当起了一名汽车修理学徒,这一学就是七年。

七年里,他勤学好思、精心钻研,掌握了各种故障处理方法。学徒生涯结束后,因为技术过硬,裴小静在刚成立的兴平市新星汽车修理厂担任起了技术总监,把自己的命运与修理厂紧紧系在了一起。

2010年,西宝高速兴平段20多辆货车连环相撞的惨状让裴小静难以忘怀,因为没有救援工具,交警也束手无策,眼睁睁地看着许多生命离去。回去后,裴小静便建议公司购买救援工具,在他的努力下,公司购买了一整套救援工具。从此,他就带领公司加入到了交通事故车辆的救援中。

“作为汽车维修工,在救援中更重要的是救人。”裴晓静说。在渭河应急抢险中,他带领修理工坚守一线,为抢险车辆提供后勤技术保障;在汛期城市积水段,他义务在深水区设置提醒牌,并免费帮助被困车辆排除故障。

在厂里,裴小静手把手将自己的手艺经验传授给徒弟。在他的精心培养下,聋哑人边强峰,已成为修理厂的技术骨干。不仅家庭脱了贫,而且成为了对社会有用的人。

深知农民“无技能、打工难”的他,回村鼓励青年学习汽车修理技术,免费给他们提供指导,先后无偿培训技术工人8期400余人,目前,多数人已成为汽修行业的佼佼者。

他带头捐款,申请经费,为村里铺就了五条水泥路;2002年,又无偿捐出自家材料,为村里建了一个标准化教室,并且连续多年资助村里5名学生;2014年又投资13万元,建成了互助幸福院和兴平市唯一一家残疾人日间照料中心,使得残疾人家庭能尽快脱贫致富。除此之外,裴小静先后为汶川地震灾区、兴平市城北景观林带、咸阳市十运会、平安创建、渭河防汛抢险等工程和项目累计捐资15万余元。

正如裴小静所说,自己干的都是平凡小事,但是小事蕴藏的大能量却是很多人无法企及的。

见习记者 古晓娟

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书