本版导读

国产剧特效:五毛钱做的?

霍建华、赵丽颖主演的电视剧《花千骨》正在热播中,网友欢乐吐槽的点不是“画骨恋”,而是奥特曼怪兽的乱入和CG特效做成的包子,当然动画制作而成的“糖宝”也令人瞠目结舌。

《花千骨》中的特效包子

花千骨养的“灵虫”糖宝在打嗝。

同样特效被吐槽的还有被期待已久的网剧《盗墓笔记》。南派三叔在开播前坦言,“本身故事的叙述方面和人物的魅力远远强过了对特效的需要”,“我不相信会出现‘五毛钱特效’这样的情况。但毕竟中国网络剧的影视制作还是会有一个瓶颈在,还是有一个工业水平的发展过程,我们耐心等待就可以了”。开播后,网友们吐槽“比五毛钱特效更毁人的五分钱特效出现了”(不过比起粗糙的剧情,特效还不是最大的问题)。

如今被观众称为雷剧的,不是因为故事情节的夸张,就是因为特效差出新境界。特效在剧集中占的比重越来越大的同时,名声却越来越差,甚至有了“五毛钱特效”这样的词来专门形容电视剧制作的“粗制滥造”。国产剧运用特效技术已经几十年了,为何还屡屡被称为“五毛特效”?是缺钱,还是缺技术?

《盗墓笔记》先导集中,一只打火机飞过,车炸开了花。

什么是影视特效

首先给大伙科普一下“影视特效”与“CG”的定义。CG的全称是Computer Graphics,是指利用计算机技术进行视觉设计和生产的一种范畴统称,既包含艺术,也囊括了当下所有的视觉艺术创作活动,如平面印刷品的设计、网页设计、三维动画、影视特效等。影视特效即是CG中的一种。

早在1980年代六小龄童版本的《西游记》中,石猴出世,孙悟空的“腾云驾雾”,这些都是影视特效,大概也是大陆观众对这种技术最原始的印象。

1995年,皮克斯动画工作室推出世界上第一部完全用计算机动画制作的电影《玩具总动员》,CG的概念真正开始被普遍认知。在中国,各大院校开始设立“影视后期合成特效”等相关专业大多是到了2000年以后。

为什么效果只有“五毛”?

去年的收视霸主、电视剧《古剑奇谭》有网友曾表示,“如果去掉特效就是一群人在发疯”,不会动的瀑布、走上去没有脚印的沙滩更是被冠以了“三毛钱特效”的说法。

国产剧的特效为什么这么差,经费是一大因素。一般而言,电视特效镜头的价格在一秒钟1500元左右,但对于大部分需要运用大量特效的电视剧而言,制作再大,预算也不够花,虽然不至于5毛一秒,但所费的成本也只能出个次品。

网剧《盗墓笔记》号称每集投入达500万元,总投资超过8000万元,但播出后网友们讨论的还是特效水平究竟是五毛还是两毛、为什么广告时间视觉一下子就好起来了。

“特效行业本身存在的时间就不多,几乎就是在日新月异的变化中,国内缺乏这个领域的基础开发人员,所以很难跟上国外大公司的步伐。”在Base Fx从事电影特效行业已有六年的Mr. Q说。

Mr. Q认为,影视特效最大的瓶颈并不在技术,而在渲染时间上,如果想要制作细节丰富逼真的画面,渲染时间是最大的考验。但目前的电视剧制作周期和开发模式,显然容不得“慢工出细活”的工作方式。

北京电影学院动画学院院长李剑平曾从教育角度分析过中国影视特效的蹒跚发展,他说,目前的特效多是数字技术,跟动画专业的培养方向比较接近,所以中国的很多特效师都是动画专业出身,亟待需要细分出特效制作专业。没有自主品牌的特效软件、没有本土的特效人才团队、中国特效师狭窄的发展空间和不够完善的教育体系都是当下中国影视特效的发展瓶颈。 □丁立

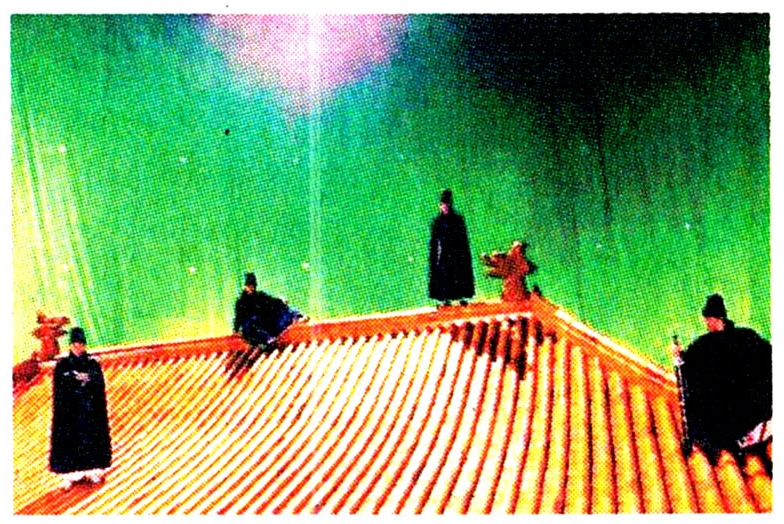

《少年四大名捕》拍摄现场,背景是绿布。

经过后期处理,绿布就变成了蓝天白云。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书