一寸山河一寸血 用敬意直面历史

陕西邮区邮务工会的历史沿革与抗战时期的革命活动

陕西邮区邮务工会是陕西省国民党统治区成立最早、坚持时间最长的全省统一的产业工会组织。

清光绪二十八年(1902年)八月,陕西开始建立邮政,当时仅有邮局3个邮务人员30多人。以后,邮局数和人员数不断发展。到1949年全省解放时,已有邮局102个,邮政员工1446人,与其他行业相比,邮政员工人数虽不多,但在国民经济和社会生活中起着重要作用。

1928年以前,陕西邮政基本为外国人所把持。从局长到邮务官员,都是英、德或其他外籍人员。中国籍员工处于被统治地位。

1926年11月,冯玉祥率国民军联军进驻陕西。1926年12月国民军联军驻陕总司令部成立,许多共产党员参加该部的领导工作,执行联俄、联共、扶助农工的政策,一时间革命群众运动蓬勃兴起。这时,陕西的邮政员工行动起来,在共产党人的支持与指导下,经过积极筹备,于1927年2月2日,假西安青年会礼堂召开成立大会,到会邮工百余人。大会主席阎化藩在报告中声明,邮务工会的立会宗旨“在于团结全省邮工图谋本身利益及发展邮政事业”。大会通过邮务工会章程,并按章程规定民主选举,阎化藩、何文蔚等9人为执行委员,推定阎化藩为委员长。邮务工会定名为“陕西邮区邮务总工会”。会后,9名执委去见当局邮务长斯密司(英人),要他对邮务工会的成立表明态度。斯密司慑于当时革命形势,被迫表示承认并支持陕西邮务总工会。

邮务总工会成立后,积极参加在同一时期成立的西安工人俱乐部(即工会)的各种活动,代表全体邮工向邮政当局提出,实行八小时工作制、改善邮工福利待遇、不得任意开除邮工等要求。会同当时西安成立的各业工会,积极筹组陕西全省总工会,指派执委何文蔚参加筹备处的工作。5月1日,陕西全省总工会召开成立大会,邮务总工会派百余人的代表团参加大会。何文蔚被选为陕西全省总工会的执行委员。5月5日又组织百余名邮工参加了西安各界五一、五五纪念大会,坚决拥护和支持大会的革命主张和革命行动。在此期间,陕西邮务总工会积极贯彻全省总工会的决议和指示,是全省总工会的骨干力量。

1927年7月,冯玉祥追随蒋介石反共后,白色恐怖笼罩西安。冯玉祥在陕的代理人石敬亭下令取缔各种群众组织,陕西邮务总工会又受到斯密司的压迫和控制,被迫停止活动。之后,在将近10年的时间内,工会组织未能恢复活动。

1936年西安事变发生后,西安群众运动重新高涨起来。在西安民运委员、共产党员宋黎和《西京民报》经理段竟的支持和帮助下,由邮局内的爱国青年职工廖维成、刘敦谊等在老邮工中秘密串连,酝酿成立邮务工会。成立了由廖、刘参加的10多人组成的陕西邮务工会筹备委员会。委员们分工合作:一是分头串连,扩大联系面,争取大多数邮工的支持;二是向社会联系,争取各进步团体的广泛支持;三是起草大会宣言、工会章程等文件。筹备讨论会共开14次,参加会议人员由10多名筹委扩大到几十人,对成立邮务工会的宗旨、章程、宣言等取得共识。为使成立大会顺利召开,廖维成等筹委在会前会见当时陕邮局代理局长周云东,说明成立邮务工会的宗旨,要求给予支持。同时,《西京日报》经理段竟以记者身份就邮工成立工会问题向周云东进行采访。周为形势所迫,当即明确表示赞成、支持工会的成立,并同意开会之日给全局职工放假半天。

1937年1月23日,陕西邮区邮务工会成立大会在西安东大街青年会礼堂召开,到会邮工300余人。国民党军委政治处、民运指导委员会以及西安各救亡团体、各报馆代表30余人也参加了大会。大会主席由刘敦谊担任,他报告了成立邮务工会的宗旨及筹备经过。接着,大会通过了邮务工会章程和宣言以及大会提案9项。这些提案内容包括:要求局方拨给工会会址;要求局方增加非常时期邮工伙食津贴;取消额外邮务佐的不合理待遇;保证八小时工作制;要求成立邮工俱乐部等。大会通过民主选举,选出陕西邮区邮务工会首届执行委员15人,候补委员5人,监察委员3人。刘敦谊、周仲仁、廖维成当选为常务委员。列席大会的民运会、军委政治处、西京民报等各方代表致贺词。大会宣告陕西邮区邮务工会成立(以下简称陕西邮务工会)。

会后,邮务工会按照大会通过的工会章程对会员条件、基层工会设置等规定发展会员。将全省94个邮局分别在西安、宝鸡、南郑3个局设立分会,其余各县局凡属二等局的设工会支部,三等局的设工会小组,把全省邮政员工基本都组织起来。成立伊始,即与中国邮务工会全国委员会取得联系,得到本系统上级工会的承认与支持。

1937年1月,西安事变和平解决。之后不久,蒋介石扣押了张学良。2月,任命顾祝同为西安行营主任,国民党中央军开始进驻陕西,白色恐怖又卷土重来。刚成立的陕西邮务工会受到多方面的政治压力,邮政当局向总局报告称“陕西邮务工会是在赤色笼罩下成立的”;国民党当局视邮务工会“为共产党员所支持”,企图搞垮邮务工会。在此压力下,邮务工会的几个发起人刘敦谊、廖维成被迫离开陕邮局,北上延安。

为争取生存,免遭迫害,陕西邮务工会积极与全国邮务工会联系,取得支持。同时,力争社会各界的支持与援助。1937年2月7日,假西安青年会大礼堂招待新闻界,声明“本会的产生系为改善邮务员工生活,健全自身组织,增加工作效率而来”,“希望新闻界的朋友站在促进社会进化的自身立场,切实予以帮助与指导”,“而一般人士,不了解真相,反以本会有任何背景,此诚误会甚矣。况本会成立,已得上海总会允可,并曾数度来电,极力赞助”等等。参加这次招待会的有《解放日报》、《解放通讯》、《西京晚报》等新闻单位的记者,邮务工会的全体执、监委也参加了会议。会后,《解放日报》(东北军办,由共产党员丛德滋主编)立即发表招待会消息。这次招待会及通讯报道,对排除反动舆论对邮务工会的非议,使其免遭反动势力的打击破坏起了一定作用。但当时境况仍然十分困难,邮务工会组织虽保存下来,工会活动实际受到压抑和阻碍,一度处于停顿状态。时隔不久,七七事变爆发,全面抗战开始,抗日救亡的群众运动重新兴起,为邮务工会重新开展活动改善了环境。

陕西邮务工会在抗日战争时期积极投入抗日救亡活动。1937年8月,陕邮局进步邮工朱元佐与西安民先队负责人李连璧联系,在邮局建立起民先分队,邮工30多人参加。邮务工会同民先分队协调一致,共同开展抗日救亡宣传工作。9月,邮务工会抗敌后援支会成立。这是一个当时国民党当局允许成立的抗日群众组织,也是一个包括全体邮政员工及局长在内的统一战线组织,由民先队统一领导,掀起抗日救亡运动高潮。他们采取办壁报,组织歌咏队、宣传队到闹市区和乡村演唱救亡歌曲进行宣传,唤起民众爱国救亡热忱;组织话剧团公演义卖,慰问抗日将士。邮工话剧团为慰劳伤兵及给抗日前方战士购买医药而举办的募捐游艺大会在西安曾经轰动一时。公演两次共募得大洋两千数百元,悉数交省抗敌后援会,获得社会各界的赞扬。从1937年四季度到1938年底,他们每月在邮局发工资时搞局内募捐活动,每次捐得百余元,全部送给八路军西安办事处,以支援坚持抗日的八路军。

1938年3月,中华邮政第三军邮视察段在西安成立,林卓午任该段总视察。林到任后,与八路军西安办事处会商,于4月实现了西安、延安通邮。1940年5月,中共中央副主席周恩来到西安,林邀请周恩来为邮政员工作时事报告。报告会场在宋家花园,由邮务工会赵全璧负责组织。5月9日周恩来到邮局向全体职工报告抗日战争的形势,介绍解放区军民英勇抗战所取得的伟大成绩,分析抗日战争的前景,极大地激励了邮工们的抗日热情,安定了人心。当时由于敌机轰炸使一些职工准备送家属南迁汉中,听了周的讲话后,都主动撤回了交邮寄的包裹行李。会后林卓午送周恩来回八办住所时,周即兴题词:“传邮万里,国脉所系”。

邮务工会成立后,基本上做到了按年度进行改选。从1937年到1949年,先后共选出十届理、监事会,保证了工会在组织上不散、活动不断。在这十几年时间里,工会内部的矛盾和斗争也坚持不断。

1938年初,中共在陕邮局建立了党支部,到1939年初,中共党员发展到10人。在邮务工会内,从第一届到第三届的理、监事中,进步力量占据优势。1938年选出的第二届理、监事中,中共党员和民先队员占47%。这一时期,邮务工会组织上团结,坚持开展抗日救亡的爱国教育活动,较正确地执行了中共抗日民族统一战线,虽然受到了各种压制,但仍然是生气勃勃的。1939年,陕邮局内部出现东北派与陕西派的斗争。以邮务长金子简为首的30多名东北籍职工中多数被金提拔为中层领导,形成一个东北籍组长网。他们也企图控制邮务工会。陕籍职工抓住这些人骄横跋扈,脱离群众,个别组长还有贪污受贿行为等,同他们开展斗争。邮务工会第四届选举中,陕西籍理、监事仍占绝对多数。

1940年5月,东北籍员工依靠其同乡王德溥(时任国民党陕西省党部委员、省民政厅长)的力量,在陕邮局建立起国民党第11区党部。东北籍员工总揽陕邮局国民党的全部权力,采用拉拢、强迫等手段,大量发展国民党员。东北籍头面人物李荣春(国民党区党部书记)、安恩瑛、杨绳武又带头参加了“党团调查网”。一时,陕邮局内反动势力大肆活动,工会领导人和进步邮工10多人被任意传讯、审问。工会常务理事张连朴被多次传讯审问后,被迫调往外地军邮局工作;工会理事宋足嵇、李志通、毋孝文等也被罗织罪名,企图加以陷害,以致在当时陕邮局内出现了“干工会工作危险”的恐怖气氛。尽管如此,在1942年10月邮务工会第六届选举时,以赵全璧为首的陕籍员工在工会理、监事中仍占优势。东北籍只有安恩瑛、李庆霖被选为工会理事。

陕西籍员工为在政治上减轻压力,1944年在西安市三青团书记王谦光的支持下,在陕邮局建立起三青团第18区队,赵全璧任区队长。工会理、监事中的陕籍员工也大都加入了国民党。这样,陕籍员工从1942年的第六届至1947年的第十届的工会理、监事选举中一直占据多数席位,赵全璧也连任工会理事长职务。地方两派在工会内部的斗争,导致国民党和三青团利用矛盾,乘隙打入,使革命力量受到极大削弱,中共党员在局内仅留下两人,直到1947年下半年才又有发展。

陕西邮务工会虽曾一度陷入派别斗争漩涡,对开展活动有一定影响,但是也做了一定工作。如在经济斗争中仍然站在劳方一边,当劳资冲突发生时,能带领邮工争取经济利益的改善,先后为调整底薪、改善米贴、改进膳宿补助费以及借支、预支工资等方面进行过斗争,并程度不同地取得一些胜利;支持女邮工争取自身权利的斗争;政治上能容纳进步员工的进步活动;保护革命报刊安全传递;组织上保持同全国邮务工会、中国劳协的联系。在西安解放前夕,工会一些成员积极参加护局斗争,在经济极端艰难的情况下,还办了一些福利文化设施,如为单身邮工代租集体民房,创办职工食堂、员工消费合作社、理发室、浴室,解决交通车等等,以减轻邮工个人经济负担。在白色恐怖的环境里,工会能保持这些活动,也是不多见的。 □伊鸣

抗战琐记

对抗战的记忆,缘于儿童时代的回忆,家里人常说,伯父是参加过抗日战争的老革命,他曾任陕军机枪连连长,在中条山战役中不幸战败被俘,后来又有幸越狱脱险,当时我就觉得伯父了不起,他是为民族利益而战,永远值得后世敬仰。

七十多年前,日本悍然发动卢沟桥事变,开始蓄谋已久的全面侵华战争。在中国共产党抗日民族统一战线的旗帜下,全国上下同仇敌忾,共赴国难。十七日,蒋介石在庐山发表讲话,号召“地无分南北,人无分老幼,皆有守土抗战之责任”,此后,他又发表《对中国共产党宣言的谈话》,标志着国共两党第二次合作的正式建立,两党的合作是以孙中山先生联俄、联共、扶助农工三大政策作为理论基础的。从这个时候起,中华民族开始了长达八年坚苦卓绝的抗战。

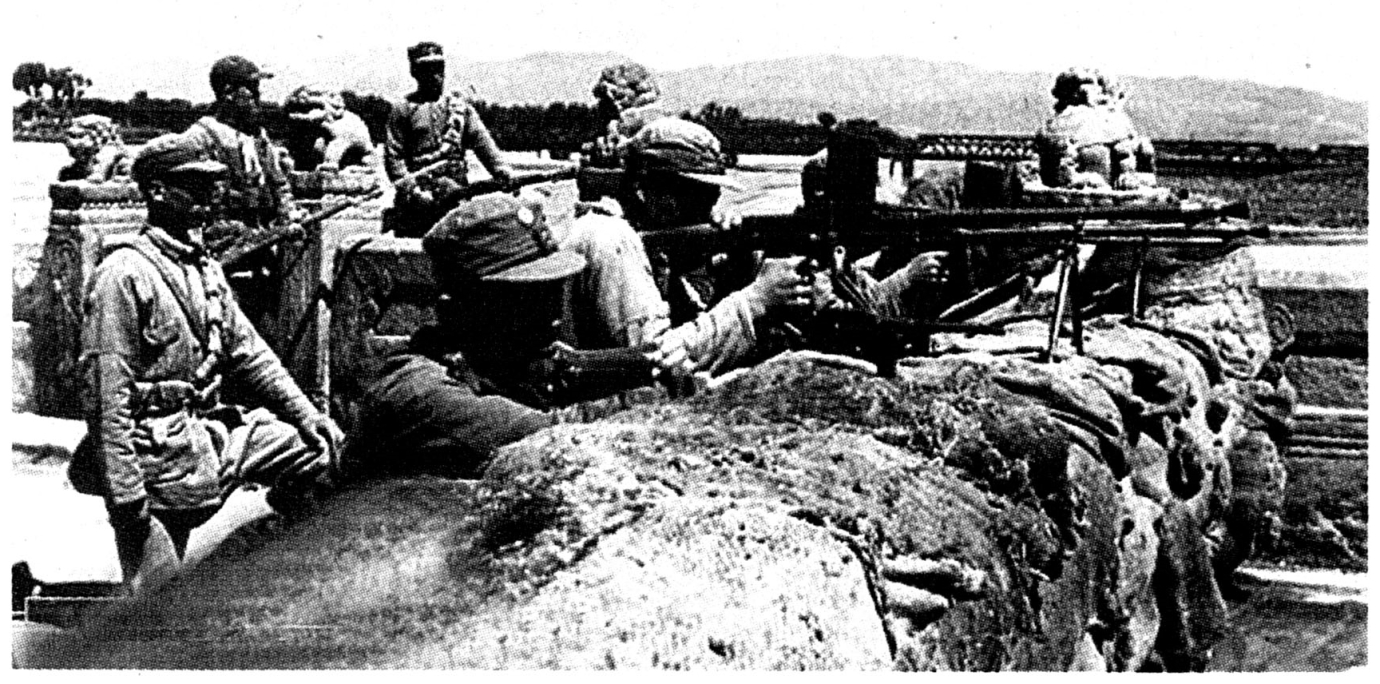

抗战爆发后,一支由三万多名陕西“冷娃”组成的队伍夜渡黄河,开进了黄河北岸的中条山。这里是天工用鬼斧神工为黄河砌出的一道天然防线。抗战初期,中国最高军事当局称这里为中国的“马奇诺防线”。凶焰万丈的日寇志在必得,不断增兵,战事愈演愈烈,黄河天堑随时都有被敌突破的危险!中条山下,一场历时近三年,惨烈异常的拉锯战开始了。陕军在这里先后粉碎了日军的十一次大扫荡,使日军始终未能越过黄河,进入西北。而陕军也付出了惨重的代价,有两万一千热血男儿牺牲在中条山下、黄河岸边。十一次反扫荡中,以“血战永济”、“六六战役”、“望原会战”最为惨烈悲壮!“六六战役”扭转了中条山的战局。一九四〇年十月,第四集团军被调离中条山,到中原战场参战。半年后,“晋南会战”失败,中条山失守。但此时的日军已经是强弩之末,已无力扩张过黄河。第四集团军在日军凶焰正盛时力挫敌锋,保卫了大西北的国土和民众免遭日寇践踏蹂躏!

在当事人的记忆中,陕军九十六军一七七师和直属四十七旅部分官兵曾被三面合围的日军挤压在黄河北岸的沙口滩一带,这些关中汉子在地形不利的开阔地带,同日军再次展开生死决斗。一七七师某营抱着“流尽最后一滴血,誓与日寇血战到底”的决心,在沙口村西北夹人沟阻击日寇,弹药告罄,就抡起大刀冲向敌阵。开始还能听到枪声,早饭以后,几里以外就只听到乒乓乒乓的刺刀大刀磕击格斗声;午饭后,经过几天几夜的艰苦作战,四百多名官兵力所不支,全部倒于血泊之中。在沙口村至窑头村之间的东官道,四十七旅某营五百余名官兵同日寇展开拉锯战,多次反复争夺,打得日军人仰马翻,死尸累累。后因弹尽援绝,腹背受敌,五百官兵全部壮烈殉国。这场恶战后来被称为“血染沙口滩”。沙口滩到处是战场,到处是尸体,鲜血染红方圆十几里河滩;黄河中,十几天浮尸壅塞河道;河水都变成红色,流出几十里之外!值得一书的是:沙口滩血战结束后的第二天,二三十名日军行至沙口村北一棵两搂粗的大榆树下集合训话。突然从树上跳下一名士兵,拉响怀里的一捆手榴弹跳落敌群,在轰隆声中与二三十名日军同归于尽。日军被陕西冷娃吓破了胆,在以后严格规定,不得在大树下整队集合。人们不知道这位壮士的姓名,只知道他是陕西人,他的壮举,几十年来一直在当地代代流传。

笔者曾执著地试图揭开那段沉默的历史:关中不曾落入日寇之手,皆有赖于三万陕军将士立马中条、拒敌于黄河彼岸的浴血奋战。对此,虽然史学界和民间早已有定论,但这段发生在身边的艰苦卓绝的抗日史,却似乎一直被陕西民众所遗忘。但重要的不仅是记取史实,而是反思、认识、判断。

小时候,我就晓得,在抗战爆发后,家乡虬龙原南北整村整村的青年跟随着韩团长(即韩子芳,陕西省蒲城县荆姚镇南姚村人,刀客出身,陕西靖国军时期归属于第一路郭坚部,时任陕军孙蔚如部九十六军一七七师五二九旅一〇五八团团长)奔赴中条山前线。在抗战初期,就是这些性子刚硬、不怕死的“冷娃”们用血肉之躯,筑起了保卫家乡、保卫大西北的长城。

我的二姑妈后来回忆说,伯父上山西抗战前线是在中条山战役爆发那一年春天。先一年的冬天,伯父刚刚新婚,伯母姓杨,是大家闺秀,她的父亲曾在陕南一个小县当县长,人称杨县长。新婚不久的伯父上前线的时候,和他一起去的,有一个在我家扛长工的小伙子,姓李;还有东村里王拴狗的哥哥,对于王拴狗,我是有印象的,我以前在蒲城老家的时候,就知道王拴狗爱给人雇事唱戏。姓李的长工是宣化村附近雷坊村的,后来阵亡在中条山前线,战败后伯父在血流成河的死人堆里被我的一个亲戚八老舅(祖母的堂弟,排行老八)背了出来,后来不幸被俘,被日本人弄去做劳工,受尽折磨的伯父和几个狱友竟死里逃生,越狱获得了自由。据家里的长辈们说,大约是在中条山战役两三年后,虬龙原下衙道村村道里,二姑妈正在村道里和几个伙伴玩耍,一个叫财娃的伙伴吼我的二姑妈:“霞,你家里出大事啦!”“啥大事?”二姑妈问。“你哥回来了,他没有牺牲在山西前线。”那个叫财娃的伙伴答道。喜出望外的二姑妈飞一般地跑回家。

这时候,热乎气充满了整个房间,家里挤满了亲朋故旧,有贾曲、集北村的老舅、老妗子,他们和祖父拉扯着家常,说娃回来了就好,一家人团圆比什么都好。死里逃生的伯父身上穿了一件黑色长袍,在外多年的艰辛岁月和中条山炮火的洗礼,使他的脸上多了几分沧桑和坚毅,不善言谈的伯父左右手不停地搓着,不时地向问寒问暖的长辈们拱手答谢着,却对战场上九死一生及战败被俘受到的屈辱没有提及一句。这就是备受我爱戴的伯父,一个抗战在中条山前线的陕军机枪连连长,一个普普通通却又深受祖父教诲懂得精忠报国、舍命杀敌的关中汉子,是他和他的战友们——一群从关中大地走出去的陕西冷娃,用他们的热血和生命捍卫了祖国的尊严,将嚣张得不可一世的日寇阻挡在了母亲河——黄河以东,保卫了抗战大后方的安宁。

陕军英勇抗战的每一个故事时时刻刻都在感动着我,热泪浸湿了我的脸颊,我在为那些捐躯沙场的二万一千名壮士而呐喊,用手中的笔记录下那段行将为后人们所忘却的历史,铭记他们保家卫国、保卫黄河的历史功绩。一位哲人曾经说过,忘记历史,就意味着背叛。他们是我们民族的骄傲,伯父和那些坚持抗战的勇士们,不仅属于我们亲人,更属于我们这个拥有五千年文明史的民族——中华民族。

记得在二〇〇四年底,抗日战争胜利六十周年到来之际,一本描述中条山抗战的纪实文学作品《立马中条》问世。这部近三十万字的纪实性作品,以饱满的激情、激扬的文字,全景式展示了那段铁马兵戈的史实,经人民出版社出版,引起了很大的反响。作者之一的徐剑铭毫不掩饰自己对于那段历史的景仰,他说:“毋庸质疑,在我们这个时代,爱国主义和英雄主义的情绪正在淡漠。尤其是陕西人,没有遭受日本侵略的切肤之痛,对这段历史漠不关心,所以我们是带着一种冲动在写这本书,我们认为,这段历史不该被人遗忘,尤其应该为陕西人所了解和理解。”

作家陈忠实一直关注着中条山抗战史,他在《立马中条》序中称:“作者是将被淹没的史实钩沉出来,注入民族的血液、也注入民族的现实和记忆。”他在接受记者采访时还说:“日本人始终没有进潼关,就在全国人民心中留下了陕西人没有抗日的印象。但事实上,日本人之所以没有入潼关,正是陕西军民在中条山抗击侵略的结果,正是他们在前方的战斗赢得了后方的安宁,应该让一代又一代的陕西人理解和了解:陕西人在抗日战争中有艰苦卓绝、富有民族大义的战斗行为。”

谨以此文献给在中条山抗战中英勇献身的先烈们!谨以此文献给为了民族抗战而前赴后继、浴血奋战的同胞们! □马萌

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书