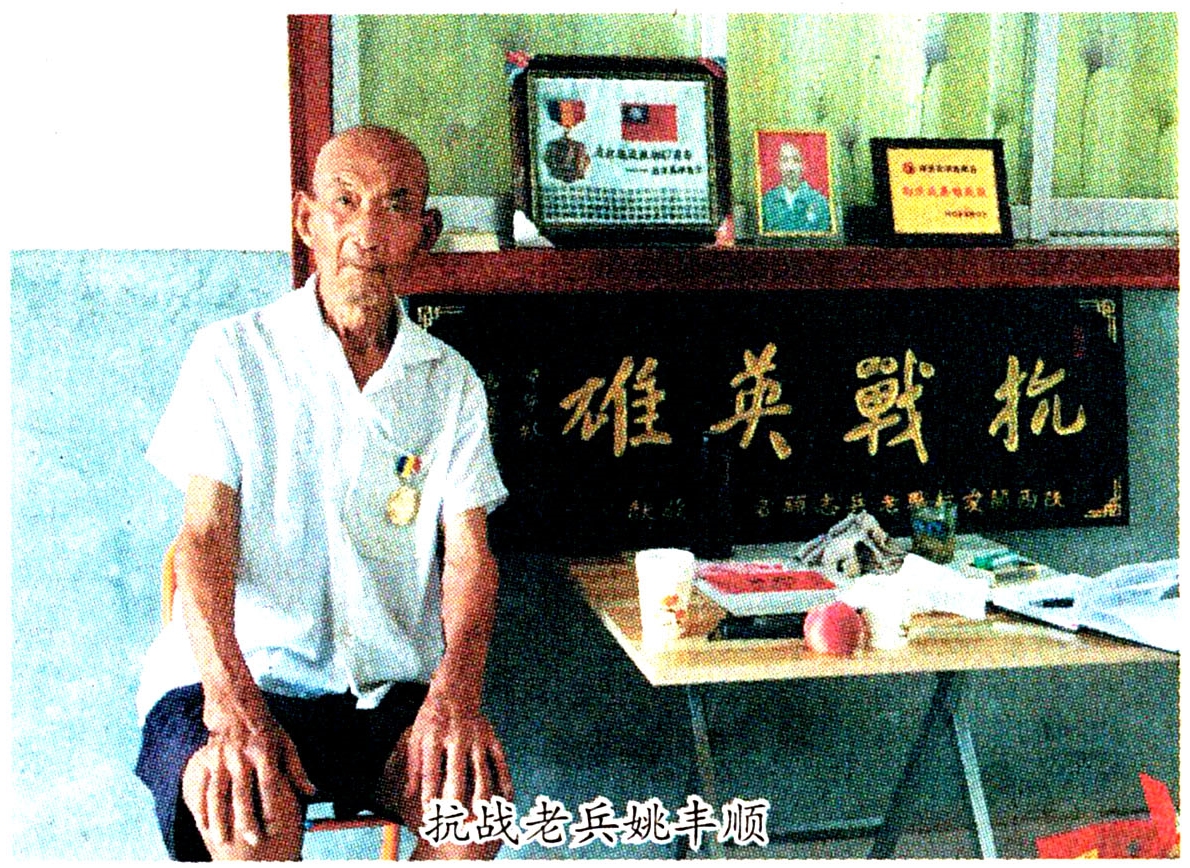

走近抗战老兵姚丰顺

抗战老兵姚丰顺

7月21日,陆军预备役高射炮师某团副营职群工干事、蒲城县金陵农耕文化生态园有限公司董事长屈耀民等人携带大米、食用油以及慰问金等前往蒲城县大孔乡晓光村看望抗战老兵姚丰顺,记者一同前往。

从有限的资料里,记者得知:姚丰顺(遣送回籍证上载明:姚凤顺),1927年生,陕西省蒲城县大孔乡人。1940年(一说是1944年)参军,姚丰顺曾属国民革命军第22军。中国人民解放军华北军区司令部遣送回籍证上载明其原属国民革命军83师248团,任排长。

战争 被迫上场,没有退路

提起如何参军,姚丰顺老人称当时部队就是缺人,在农村挨家挨户抓壮丁,凡是有两个孩子以上的,必须有一个参军。

“当时家里很穷,我一直都是放羊。我弟兄四个,土窑都住不下,我是老大,为了能吃饱,能打走日本人,我就去了。”姚丰顺道出了这样的理由。

“我所在的是国民党军第22军,部队奉命驻防陕西榆林地区,隶属第21军团。”

回忆往事,老人显得神采奕奕。

“我当时的军长叫高山娃(经记者核实有关资料,应该是高双城),后来他病死了,再后来就不知道了。”

“您是排长,当时带了多少人?”

“排长跟生产队长一样,我带30多个人。”

“您跟日本人正面战斗过没?”屈耀民问。

“你说的是个索话(渭南方言,啥话)。”姚丰顺老人把头转向一边,不再搭理问话人,表达自己的不满。

“我们是先锋队,我是机枪手,不打鬼子干嘛?”姚丰顺反问到。

“那个时候不容迟疑,一刀下去,小日本头就被片(方言,意思切)下来了……”说到战争最激烈处,姚丰顺老人站起来,一边比划,一边回忆。

“您一次最多打死多少鬼子?”

“打仗呢,谁还算那数,一机枪下去就是一窝子鬼子。”

“小日本的飞机扫荡时,只要稍有动静,就会俯冲下来狂轰滥炸……好可怕”姚丰顺回忆到此时,尤其那个“好可怕”几个字反复出口时,能感到他骨子里的恐惧。

信念 打走鬼子,过上吃得饱的日子

姚丰顺继续说,“打仗是有技术的,不能胡来。比如夜晚,你看不到敌人,敌人也看不到你,怎么办?照明弹是轻易不用的,人少太划不来。我们就通过各种办法制造一处明显目标,晃动后藏匿起来迅速撤到旁边,待鬼子看见明显目标开始攻击时,对方的机枪形成的火力就是我们的目标,我们就抄道过去收拾了。”

“那您抗战那么多年就没受过伤?”姚丰顺老人挽起衣袖,给记者看了看右胳膊上一个深坑,他说曾经在战场上被炮弹的弹片击中,在战地医院做手术,取出弹片才捡了一命。

“当年你年龄还小,是什么支撑你持续抗战的?”

“农村人太可怜了。虽然战斗很苦,但是好歹跟着部队干能吃上饭。当时年轻,从来没有想太多,到处都是鬼子,也没有可以躲避的地方,只有打走小日本,我们才能过上吃得饱的好日子。”

说到战斗场景时,老人精神抖擞,时而做俯身前进进攻状,时而仰头皱眉凝望,似乎日军飞机正在盘旋。虽然鬼子的飞机很厉害,大家都怕,但都没有让姚丰顺退缩和伤心。可提起当时的贫穷,老人几次落泪,“太遭罪了,年年吃不饱,时时都饿着肚子,满脑袋就是打鬼子……”

“保护好自己,保护好队员,冲啊……”在一次又一次冲击中,时间在流逝。

最终,日本投降。

1949年年初,姚丰顺所在的83师被阎锡山从榆林空运至太原,太原战役爆发。后来姚丰顺被中国人民解放军俘虏。

“屋里还有爸爸妈妈,打仗9年(一说5年)了,我想回家去看看……”谈及申请回家的理由时,姚丰顺老人流下了滚滚热泪。最后华北军区司令部批准了姚丰顺的申请,并给出具了遣送回籍证,他得以回到阔别已久的家乡。

渴望 不忘历史,社会更加温暖

家还是那个家,没有丁点儿的改善,依旧贫穷。为了改变,姚丰顺开始了在农村当村干部的“战斗”时光。

田间地头,脱粒麦场,乡间小道,家庭院落,门口……任何空闲的间隙里,姚丰顺总会给村民们讲那些渐渐远去的战斗故事。

当村干部20多年,他坚定信念,任劳任怨,继续发扬革命传统精神,一心为群众服务,把改善农村面貌当一场硬仗来打。老百姓生活条件越来越好了,他也老了。值得欣慰的是,除了因为年龄大有点耳背外,老人家的身体还很灵活。他的子女能干,家庭经济宽裕,晚年安闲,还有有关组织每月给发放的700元抚恤金。

当屈耀民把500元现金递给姚丰顺老人时,他有些说不出的怨气,“这么点啊!我不缺你这点钱的,你们当领导的,你们组织应该(对我)有个认可……”老人有些激动地语无伦次。他把耀民当有关领导了,其实老人家渴望的就是被关注,被组织温暖,他不希望被历史遗忘。

抗战胜利70周年之际,那些浴血奋战的战士们大多已经离世,健在的老兵如同姚丰顺一样,他们的付出,值得我们永远铭记。

□本报记者 王何军见习记者 桂璐

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书