刘文典:国学大师是如何抗战的?

任清华中国文学系教授兼主任时的刘文典

刘文典(1891—1958),字叔雅,生于安徽合肥。历任北京大学教授、安徽大学校长、清华大学国文系主任、西南联大教授、云南大学教授。是1956年云南两名一级教授之一(当时全国一级教授只有190名)。

四面刘文典

在百度输入“刘文典”三个字,循着海量文章寻去,你可看到三面刘文典。第一面是“国学大师刘文典”。百度百科这样介绍刘文典:现代杰出的文史大师,校勘学大师,研究庄子的专家。第二面是“狂人刘文典”。中国刘文典研究专家章玉政在《狂人刘文典》一书的后记写道:“我将这个灵魂的底色称之为狂,他是一种对于权贵的蔑视与逃离,对于尊严的坚守与把握。”第三面是“民国范儿刘文典”。这是媒体最津津乐道的。对“民国范儿”涵义,当今有许多热烈的讨论。但有一点是统一的:它主要指民国年代一些杰出知识分子的高尚节操和魁奇风骨。刘文典的事例当然就是广为流传的和蒋介石的“对骂”,甚至有说“对打”。刘文典儿子刘平章告诉笔者:顶嘴是有的,绝无对骂和对打。其实刘文典敢与蒋介石顶嘴,不只是文人风骨,还因为刘文典的革命资格要比蒋介石老——他比蒋介石早一年参加同盟会,1914年加入中华革命党,并任孙中山秘书,而蒋介石1914年才第一次见到孙中山。

笔者要介绍的是刘文典鲜为人知的一面:抗战文化战士。长期以来,刘文典被说成是一个“脱离现实,思想消沉”的颓唐文人,这完全是一种误解。

刘文典一生曾三赴日本,在日本呆过数年时间。他对于日本的历史、政治、社会、文化有着深刻的了解和认识,从“九·一八”事变前后到抗战胜利,刘文典在报刊发表了不少与抗战有关的时评和诗文。他的抗战政论文章,透彻地分析了日本的民族性,日本军国主义的发源历史和侵略本性,呼吁国人放弃幻想,迅速觉醒,看清国际形势;分析了现实战局与形势,指出决定战争胜负的不是武器,而是精神;歌颂中华民族的抗战精神。其视角独特,观点深邃,笔锋锐利。是刺向日寇的锋利匕首。他在卢沟桥事变之前写的抗战文章,是在主和派在政府占主流的大势下写就,但其文看不到半个“和”字,而是呼吁积极备战。

日本侵略中国的发动机

兵者,舆论先行。刘文典深知此理。因此,他把日本最早制造侵略中国理论者视作“日本侵略中国的发动机”。他以此为题,1932年9月25日和10月2日,在胡适主编的《独立评论》分两天发表万字长文。傅斯年曾说该文是一篇“值得国人永久注意的好文章”。

日本并吞各国的推进机

1932年2月29日清华举行总理纪念周,应梅贻琦之邀,刘文典做了“东邻野心侵略之计划”的演讲。3月11日《国立清华大学校刊》以《日本吞并各国之推进机——黑龙会》为题发表刘文典的演讲稿。刘文典指出:日本对外侵略是由黑龙会推进,国民必须放弃对国际条约的幻想。

刘文典剑指“黑龙会”是要有胆识和勇气的。他1907年就参加同盟会,而同盟会正是由黑龙会帮助成立起的。1929年5月黑龙会首脑头山满到南京参加孙中山葬仪,还受到蒋介石欢迎。而且黑龙会无法容忍与他们观点相左的人,稍开明的日本政治家,都不知命在何时。但看清了黑龙会侵略本质的刘文典,为了国家与民族利益,才不管头山满是孙中山的好友和蒋介石的“座上宾”,也不顾个人的安危,在公开演讲场合,毅然以笔为匕首,投向黑龙会。

荒木贞夫告全日本国民书

“知己知彼,百战不殆”,这是中国兵法的千古良训。刘文典曾著文说:天地间最可怕的东西是“不知道”,任何可怕的东西,只要“知道”了就毫不可怕。1933年2月,日本陆军大臣荒木贞夫出版249页的《告全日本国民书》,打着“救济各民族,指导全人类上进”的旗号,疯狂宣传军国主义。刘文典不顾“某些爱国志士”骂他“不应该长他人志气,灭自己的威风”,立即赶译出了《日本陆军大臣荒木贞夫告全日本国民书》,先由天津《大公报》连载,反应强烈,后由大公报馆出版,由胡适题签书名。

刘文典又在1933年4月10日《大公报文学副刊》发表《荒木贞夫告全日本国民书》一文,详细介绍荒木贞夫的军国主义思想。希望能够警醒国人“知道日本统治者的意见、政策和野心”。

中国的精神文明

1942年10月4日,刘文典在《云南日报》发表《中国的精神文明》。此文源于1933年3月4日承德失守,东北全境沦陷,悲观情绪弥漫全国。刘文典在清华园和某君发生激烈辩论。该君认为中国物质力量远逊于日本,如果自不量力和日本开战,是自取灭亡。刘文典则用匈牙利史学家埃密尔·莱希氏的话进行反驳:“自古无以战亡国者。能战者纵一时败亡,终有复兴之日,唯不敢一战之国家民族必然灭亡,且永无恢复之期耳。”

日寇最阴毒的地方

1943年2月26日《云南日报》发表刘文典《日寇最阴毒的地方》一文,文中说:“日本人最可恨之处,是在他除了屠杀焚掠,毁灭我们的肉体和有形的财物之外,还千方百计的要想毁灭我们中国人的精神。”

第六纵队

《第六纵队》是1942年11月13日刘文典在《云南日报》发表的文章。他用此文和《中国的精神文明》一文,从一反一正两个角度说明国人的精神状态对抗日战争的影响。

日本败后我们该怎样对他

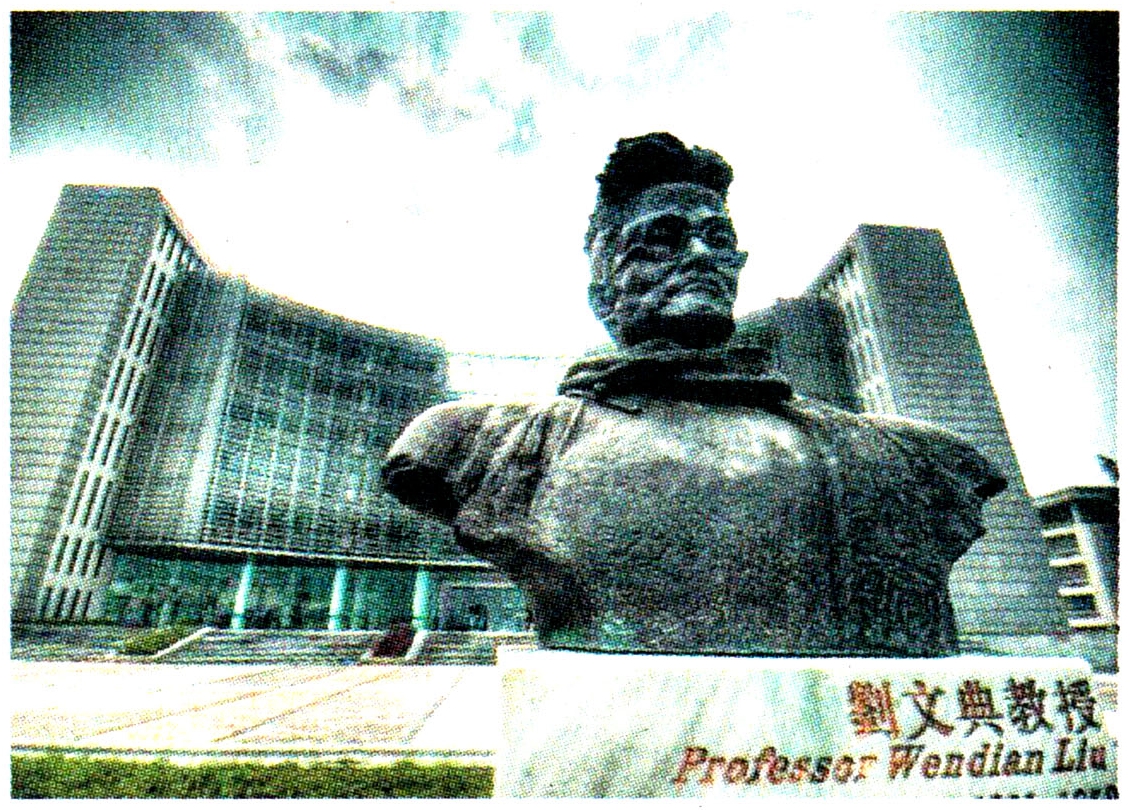

安徽大学校园里,创办者刘文典教授的铜像。

1943年7月,抗战进入战略反攻阶段。1943年11月,罗斯福、丘吉尔、蒋介石在开罗开会,通过《开罗宣言》,要求战后日本归还占领中国的所有领土。由于蒋介石对收回琉球群岛态度含糊,故《开罗宣言》在写到日本应归还中国的领土时,只提到“满洲、台湾、澎湖列岛等”,没有提琉球群岛。刘文典闻说后,于1944年3月30日和31日,在《云南日报》发表一万多字的长文《日本败后我们该怎样对他》。浓墨重笔谈到琉球问题,批评了蒋介石对琉球群岛的放弃。

□林文俏

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书