我的青春在延安

2015年是抗战胜利70周年,为了纪念延安精神,新华网陕西频道参加陕西省委网信办“青年志·爱国情”实践活动,重温当年爱国青年奔赴延安学习和抗战之路。

活动从西安始发,走过了延安革命纪念馆、杨家岭、枣园、宝塔山等延安青年歌颂的地方,这里珍藏了大量史料,记录着上世纪全民族抗战时期爱国青年的足迹。

78年前,抗日战争爆发,中国共产党党中央所在地延安吸引了大批爱国青年前往。数以万计的爱国青年由八路军驻西安办事处出发,北上延安参加革命。毛泽东同志于1938年3月14日给办事处伍云甫处长指示:“放手吸收知识分子和青年学生进入延安”。据统计,从1937年到1941年,奔赴延安的知识青年总数有4万人左右。

青年为什么要去延安

20世纪有几次大规模的青年流动。倒着推,90年代到上海,80年代中后期到深圳,60年代到广阔农村上山下乡,50年代初到东北,而30年代中期就是到陕北,到延安。

七七事变后,全国掀起了抗日救亡运动的大潮,蒋介石却在1938年密令教育部严格审查学校的演讲会和讨论会。出于对共产党渗透力的忧惧和防范,国民党对1938—1939年间一般的民众组织和运动,也都采取消极处理和压抑的方案。相反,中共的心态就解放得多。周恩来在1937年12月对武汉大学学生的讲话中称:“今天,无疑是个变动的,战斗的,历史上从未有过的大时代”,“我们这一代青年应该庆幸恰好生活在这样的大的动乱的时代里。我们要在这时代里学习得充实起来,锻炼得强健起来”。

为了造就抗日救国的人才,中国共产党先后在延安创办了抗日军政大学、陕北公学和吴堡青年训练营等30多所干部学校,采用2个月-3年的灵活学制,以经济实用的方式培养抗战干部。时至今日,延安革命纪念馆依旧保存着抗大的大量资料。

延安的战时教育建设性地整合了战争中青年们的热望和诉求,很多年轻人青睐这种短时有效的学制,当然更重要的原因,是他们对中共革命和民族革命抱有激情的向往。

简而言之,延安让青年看到了个人和民族的希望。这个概念放在今天,就是潮流,人心所向。

朝圣之路困难重重

伴着连天烽火,冲破重重险阻,四方八面来了学生几千,活泼、聪明,全是黄帝的优秀子孙。1938年至1939年,这股潮流进入高峰,成为当时政治格局下的一大景观。据统计,当时来到延安的学者、艺术家和知识青年大约有6万人,延安一时间“天下英雄豪杰云集”。

当时爱国青年奔赴延安的途径,一是通过党组织或者个人介绍;二是参加延安各学校的招生考试。爱国青年的延安之旅最初并没有遇到过多的障碍,只需要体力的付出就能到达目的地。因为1937年下半年到1938年上半年,全国的抗日浪潮风起云涌,蒋介石表面上共同抗日,反共的真面目尚未暴露,对延安也没有进行封锁。那一段时间,通往延安的八百里秦川畅通无阻,大批青年从五湖四海结伴而来,沿途歌声、笑声不断。但是到了1938年秋天,情况发生变化,蒋介石秘密颁布《限制异党活动办法》,在路上分段设卡,盘查行人。一些不知情的青年被特务抓去,下落不明。

可以说,70年前,每一位爱国青年都是怀着“朝圣”般的心情奔赴延安的,而他们每个人的延安之旅背后,又都有着一段历经坎坷、惊心动魄的经历。

毛泽东在抗大开学的时候说,你们已经经历了一次考验,从五湖四海来到延安,路上都历经千辛万苦,没有坚定的信念,你们是到不了这里来上课的。

精神高地永存

中国革命在延安落脚,又从延安出发。在这里,形成了坚定正确的政治方向,实事求是的思想路线,全心全意为人民服务的根本宗旨。

一批批中国的优秀青年从这里走出,奔赴抗日前线,像种子一样,撒播于三山五岳,江淮河汉。把自己满腔的爱国热忱和赤子之心,甚至鲜血和生命,献给祖国的民族解放事业。 □蔡虹

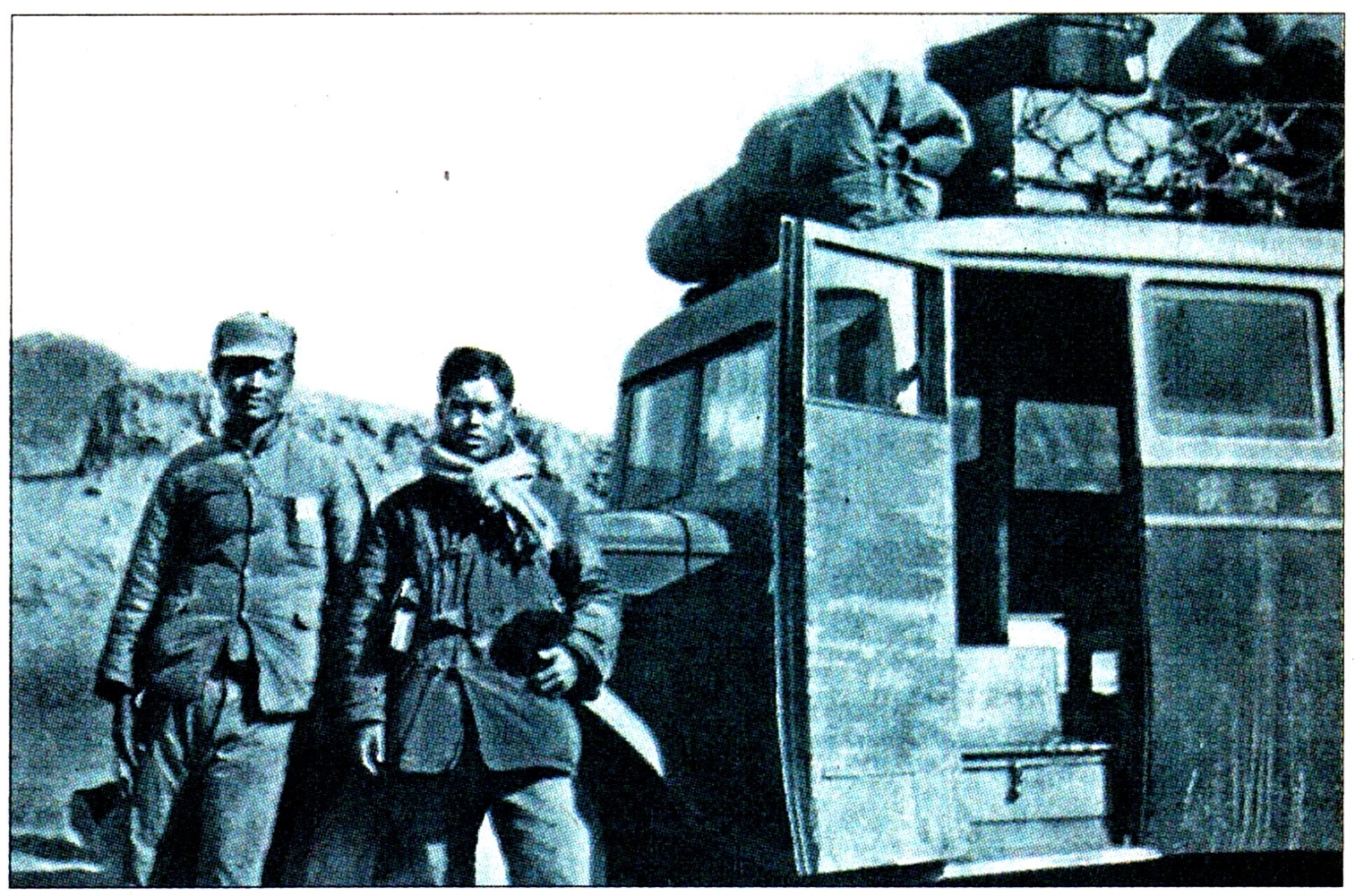

奔赴延安的青年(资料)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书