本版导读

打枣

□周荣光

打枣,是农村里对收获枣子的形象叫法:枣子采摘不能一个一个摘,而是用竹棍敲击那长满枣的树枝,让成熟的枣子都骨碌碌地落下来。打枣的时间大约在农历八月十五前后,这时,枣儿熟了,远远向枣园看去,株株枣树上都缀满了红红绿绿的大枣,在蓝天白云的映衬下锃亮一片,不由让人垂涎。我们村口就有个枣园,不大,满共四五十棵枣树。当时,枣园里的枣儿并不往外卖,而是全部要分给村里人吃的。当然,也要等枣熟了统一由生产队组织打。在那之前,任你是谁,都不能进枣园摘枣儿吃。队里派了两个老汉日夜守护着,不让人进,就连老汉的小孙子,也不敢到枣园边玩耍。

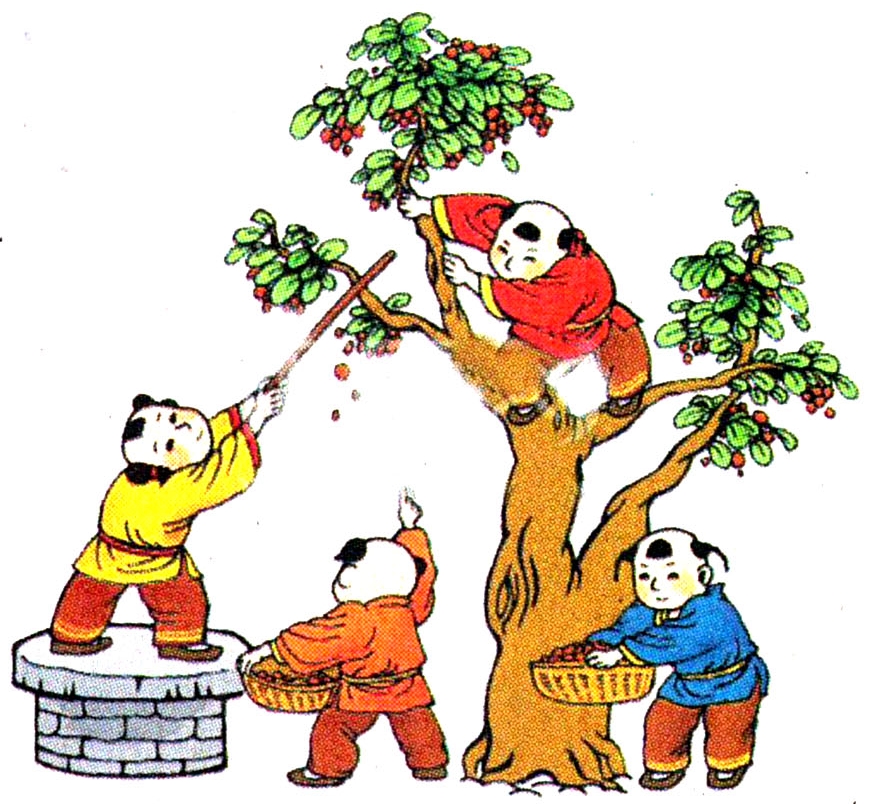

这天早饭后,队长敲响上工钟,大声吆喝:“打枣了,男女老少都有,不去甭后悔啊!”随着他的话音,“呼啦”一下,男劳、妇女、老人、孩子,包括已出嫁却正“熬”娘家的女子,都提着竹棍、担笼,兴致勃勃地涌向枣园……顷刻,枣园里热闹起来:小伙子抱着枣树狠命摇,大枣就“刷啦啦”地滚下来;姑娘们扬着银铃般的笑声,擎起竹棍照着红枣多的树枝不停地敲击;顽皮的孩子爬上枣树,使劲摇着枝干;上年龄的人们蹲在枣树周围,一个个拾枣儿;小媳妇们挥动扫把,把飞滚到四边的大枣推到一起……

打枣有个规矩:只准吃不准装。于是,人们打枣的速度并不快,而是把这个过程当做一种享受:几个人挤在一起,先找些红了的枣儿打下来,然后拾起来品味,评论着是“蚂蚁枣”甜还是“铃铃枣”甜;姑娘媳妇们边打枣儿边说笑,把“三个女人一台戏”的老话演绎得淋漓尽致;小孩子们贪嘴,总是边吃枣儿边瞅着大人,不注意装几个塞在口袋里,不过谁看见也不会说什么;老人们则边议论着天气、收成,边把熟透了的枣儿放进已经快掉完牙的嘴里咀嚼着……

打完枣儿,把分给自家的揽回家。很快,男人们就蹲在村中间的老槐树下,边吃枣儿边兴高采烈地议论当年秋天的收成;还有人骑上自行车,给老丈人家、舅家姨家姑家和已出嫁的女儿送枣儿;妇女则在家,按老习惯蒸一锅熟枣儿,因为蒸熟的又甜又绵,既可口,又暖胃。她们扣一个小碗,把洗净的枣儿在碗顶上垒起来,堆上半锅,再添些水,点燃锅灶的火,用大火赶出蒸汽,再用文火轻轻烧着,耐心地慢蒸。不一会儿,袅袅炊烟里就送出铁锅蒸枣特有的极诱人的爨甜味儿,在村街上空弥漫着……

回想起打枣儿的场景,就仿佛又听到了枣园里的笑声,品到了枣儿的脆甜,闻到了蒸枣的爨香,更体味到秋天里乡村收获时特有的欢乐和温馨……

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书