本版导读

具体标准尚不明晰 资金来源仍是难点

“雾霾津贴”的近与远

1月12日上午,中国气象局发布《2015年中国气候公报》,公报显示,2015年我国遭遇了11次大范围雾霾过程,且集中在最后两个月。其中,河北、山东、河南等地是2015年雾霾最严重的地方。

“相比于京霾的沉重,东北霾的激烈,沪霾的湿热,粤霾的阴冷,我更喜欢豫霾的醇厚,它是如此真实,又是如此具体”……2016新年伊始,华北黄淮等地再遭“霾”伏,穹顶之下,有关雾霾的新段子层出不穷。

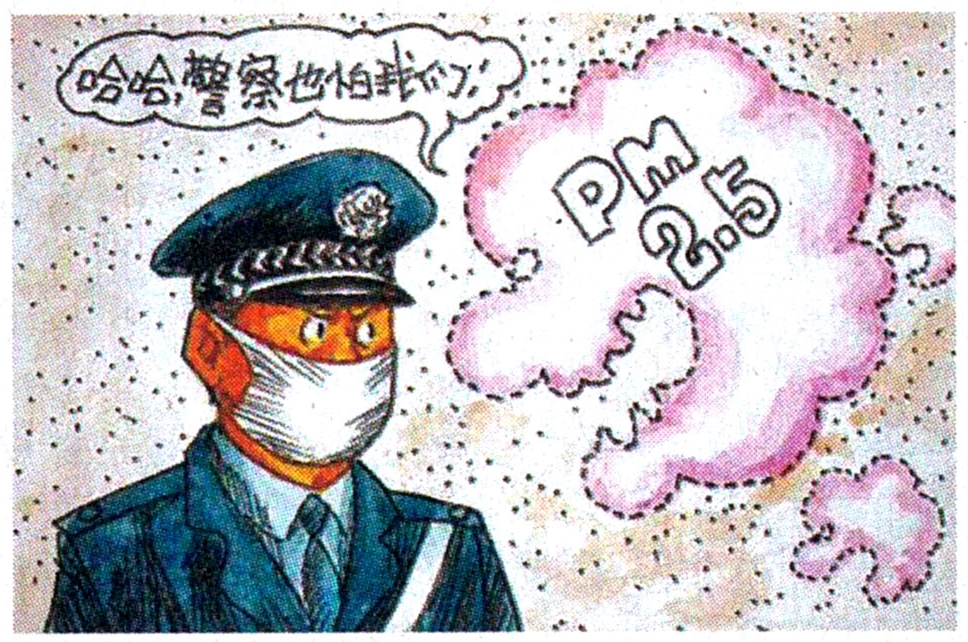

面对十面“霾”伏的窘境,网友们在“吐槽”之余,也把关注和同情投向环卫工、交警、快递员、道路养护工等户外劳动者——由于工作性质特殊,这些群体不得不在雾霾天气中坚守岗位。

关于向户外劳动者发放“雾霾津贴”的提议,一时间占据了新闻舆论和社交媒体的版面。

从一份呼吁开始的尝试

事实上,早在2013年的湖南政协会上,一份《关于对室外工作者在重度污染雾霾天气实行健康补助的提案》就得到与会委员和媒体的广泛关注,这也是地方两会上首次有关“雾霾补贴”的提案。

“高温补贴可以有,为什么雾霾补贴不可以?”提案人、省政协委员李国武认为,高温对人体的影响是显性的、暂时性的,但雾霾对人体的危害则可能是隐性的、长期性的,从这个意义上说,雾霾补贴更有必要。来自郑州医院方面的信息显示,一旦持续遭遇严重雾霾天气,市区感冒、支气管炎和肺炎的发病率都会明显上升,而其中的主要原因在于人们在户外活动时,呼吸道不断遭受刺激,导致功能紊乱与失调,抵抗力下降。

李国武建议,政府应确定重度污染雾霾天气劳动保护的适用对象,规定本省行政区域内的事业、企业、个体经济组织以及民办非企业单位等组织在重度污染雾霾天气期间安排劳动者室外工作,必须实行健康补贴。具体措施包括:换班轮休、缩短劳动者连续工作时间,不安排劳动者加班,发放补贴等。如果重度污染雾霾天气(PM2.5超过一定数值),应立即停止户外露天工作。此外,实行雾霾天气津贴必须在法律层面上有所保障。

事实上,得益于各地各级政协委员近两年的集中呼吁,“雾霾津贴”在个别地区或个别单位已经落地。武汉交警2014年开始领取每月50元的“雾霾津贴”;2015年,浙江宁波出台新规,当地一旦出现大气重污染“红色预警”,用人单位要避免安排劳动者户外作业,对必须连续作业的岗位,用人单位除需向劳动者提供口罩等防护用品外,还需按日给予相当于上月日平均工资的补贴,否则将被处罚……

标准和资金仍是难点

关于“雾霾津贴”,围绕“该不该发”、“给谁发”、“怎么发”以及“钱从哪来”,一直存在争议。对此,有舆论认为,“‘雾霾津贴’该不该发”、“给谁发”都不应成为争论焦点,而有关“雾霾津贴”的一些现实问题,如“怎么发”、“钱从哪里来”则值得认真讨论和商榷。

“雾霾出现时间多久,对健康的影响程度如何,什么情况下发放?”有关人士告诉记者,与高温津贴不同,2012年修订的《防暑降温措施管理办法》已经明确规定,用人单位在两种情况下必须向劳动者发放高温津贴:一是自然现象引起工作场所的温度超过35摄氏度的,二是工作环境造成现场温度超过33摄氏度的。而且多地已经制定具体的“高温津贴”标准,“但是对于‘雾霾津贴’而言,具体标准则很难确定”。

(下转二版)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书