有本书印了5亿册,你肯定看过

中国每个识字的人都看过此书,有没有?

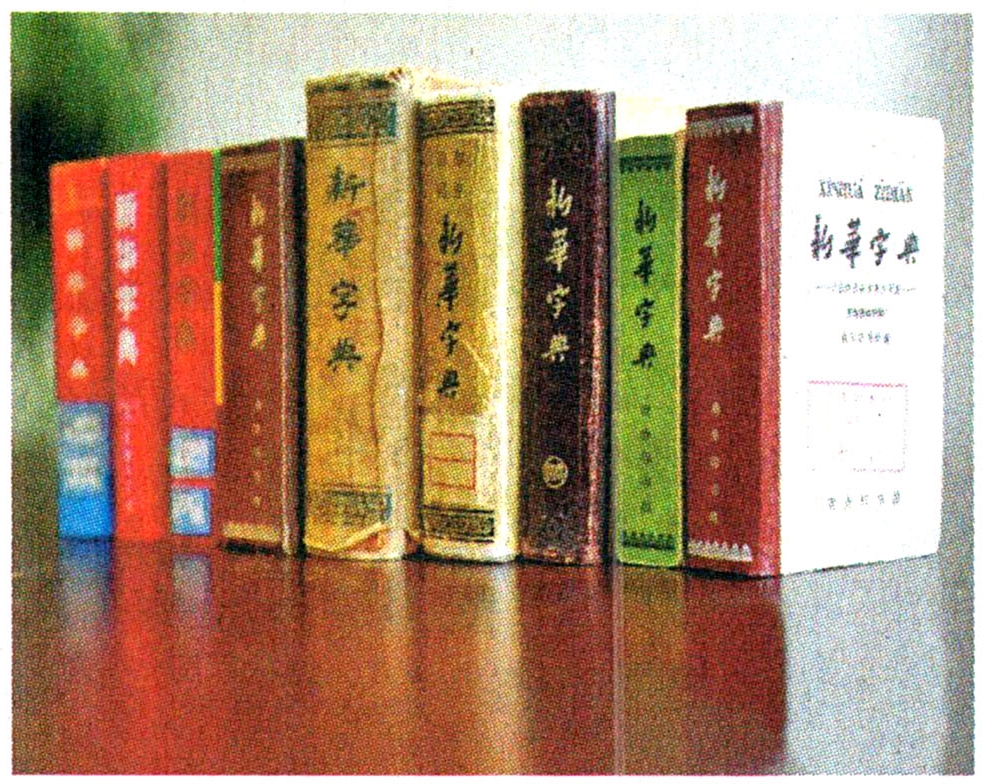

自从第一版1953年问世以来直到去年7月,《新华字典》全球发行量共达5.67亿本。

上个月,吉尼斯世界纪录机构宣布,《新华字典》获得“最受欢迎的字典”和“最畅销的书(定期修订)”两项吉尼斯世界纪录。

“有中文书的地方,就有新华字典”

《新华字典》是新中国第一部以白话释义、白话举例的字典,至今出了11版。中国人和世界各地学习中文的人几乎都用过这本和手一般大小的工具书。

“有中文书的地方,就有《新华字典》。”商务印书馆汉语中心主任余桂林说。

建国之初,为了规范汉语的使用和消除文盲,中国出版了这本字典。“那个时候字典里面有很多插图,方便识字不多的人理解其中的内容。”余桂林说。

时代变迁,经济飞速发展,社会不断进步中,新华字典也不断嬗变,而且大约五到七年就要修订一次。

《新华字典》收字变化折射中国社会变迁

十一版中,不断有新的字和词被加进来。

上个世纪五十年代时字典收录了8000多个汉字,而到了第十一版,收录汉字的数量增加到了13000个。2011年第十一版就增加了“拜拜”的“拜”、“啫喱”的“啫”等新的字头。一些网络用语也逐渐被吸纳进来。第十一版中出现了“晒”、“奴”和“门”等字在网络上的用法。比如“晒”的解释是“展示,多指在网络上公开透露自己的信息”,例如“晒工资”;“奴”的解释是“为了支付贷款等而不得不拼命工作的人”,例如“房奴”;“门”的解释是“事件,多指负面的事件”,例如“学历门”。

每次修订不仅要反复推敲,甚至会引发争议。

2008年出版的《品牌之道:商务印书馆》一书中写道,1971年的版本在修订时正逢中国文革“破四旧”,修订小组的第一稿中删去了被认为有“封建色彩”的“陛下”、“太监”等词。周恩来总理看到送审稿时表示,这些词不应该被删去。

例词的添加和删除,都免不了有争议。比如有时代特色的“人民公社”等。虽然《新华字典》已不见其踪,但一部分人认为“人民公社”客观存在,是历史的表征,这个词条有存在的必要。在2005年版的《现代汉语词典》中,此前被删除的“人民公社”一词再次被收录。

为了准确解释一些新出现的事物,编辑还需要做很多调研。

1998年修订本新增加的字头中,有一个“焗”字。当时百姓由于生活水平的提高更加注意自己的形象,因此为头发做焗油成了一种时尚。

“可是怎么解释这个字大家没有把握。”余桂林说,当时有一位叫贾采珠的编辑先后两次到理发店去请教,自己还体验了两次焗油,才算把这事儿弄清楚。

在现在字典的254页,“焗油”是这样定义的:“一种染发、养发、护发方法。在头发上抹油后,用特制机具蒸汽加热,待冷却后用清水冲洗干净。”

“举全民之力编撰的字典”

这本字典的使用非常广泛,读者遍布中国各地。他们有时候也会对字典的修订提出自己的意见和建议。

“我们有个口号,叫做‘举全民之力编撰的字典’。”余桂林说。

曾经有过读者来信,表示“鹅”最初的定义“雄的头部有黄色突起”是有问题的。他由于不知道如何分辨鹅的雌雄,曾经查阅了《新华字典》,于是把“头部有黄色突起”的鹅杀了,但是发现鹅的腹中有卵,于是特地写信到商务印书馆。

后来编辑们讨论后,把那句话改成了“头部有黄色或黑褐色的肉质突起,雄的突起较大”。

价格相当于一斤猪肉

半个多世纪以来,《新华字典》的封面从最初的纸皮到后来的皮面,后来又因为皮面在北方开裂而变成了硬皮,然而定价一直比较低。

曾经有传言说,《新华字典》的定价标准是一斤猪肉。余桂林表示听说过这样的说法。但是这些年来不管是否巧合,字典的价格真的差不多是一斤猪肉。

在商务印书馆旁边的涵芬楼书店中,2015年印刷的第十一版《新华字典》售价是19.9元。而一斤猪肉在沃尔玛网上商城里卖18元。

“字典影响了几代中国人。”余桂林说。

习近平总书记曾经在2013年和青年座谈时讲过他在农村插队的经历:“上山放羊,我揣着书,把羊拴到山坡上,就开始看书。锄地到田头,开始休息一会儿时,我就拿出新华字典记一个字的多种含义,一点一滴积累。”

“《新华字典》是中华民族文化创造的结晶,走进了千家万户、亿万人民的心中。《新华字典》是我很好的朋友和老师,四十多年没有离开过。”原中国新闻出版总署署长柳斌杰说。

诺贝尔文学奖获得者、作家莫言也和《新华字典》有着不解之缘。他早年在村子里生活的时候书非常少,一个村子里有几本书他都了如指掌。为了看书他想尽一切办法,后来附近十几个村庄的书都看完了。“最后实在没书看了,就看《新华字典》。”他说,他看得实在太熟悉了,“甚至都能记得很多字在哪一页”。

“从受启蒙教育的中小学生到专业的主持人、作家和各领域的从业人员,其实都在使用《新华字典》。”余桂林表示,他们曾讨论过一个想法,就是给《新华字典》建一个博物馆,但是苦于没有合适的地方。

“时代在变迁。”他说,“但是只要人们对知识的渴求存在,作为只是基础的工具书就会一直存在并发展下去,我们对《新华字典》的编纂和修订也会一直继续下去。”

□白旭 魏梦佳

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书