六十万“荣民”:台湾不该忘却的一群人

最近,台湾高雄女子洪素珠因辱骂老“荣民”,而被海峡两岸广泛谴责。此事件中被辱骂的老“荣民”也再次得到人们的关注。在这个特殊的人群中,不少人少小抵台为台湾奉献一生,却被社会歧视、遗忘……

事件还原

近日,一名台湾女子辱骂老“荣民”“中国难民”的视频,在互联网上引发两岸网民的愤慨,并群起而攻之。该女子名叫洪素珠,6月9日她在其“脸书”(Facebook)上发布了一段辱骂老人的视频。在视频中,这名女子大声咆啸叫老人“滚回大陆”,还说“我们台湾人没办法再养你们这些中国难民”。对此,台湾“中时电子报”6月10日报道称,台湾民进党当局10日在其网站发表声明,表示对于洪姓女子发言确实有不妥善的地方,应该自己出面修正。

据悉,视频中的老人应是1950年随父母来到台湾。在视频中,这名叫洪素珠的女子一路追问老人为什么不回去自己的“祖国”,要留在这块土地上依靠台湾人民的“眷养”。她还不断打断老人的反驳,辱骂他“为什么要靠台湾人民养你们”、“你认为靠台湾人养你们是对的吗”、“你们来台湾是啃台湾人的骨”、“你们回去好吗”、“你们伸手习惯了”与“不要脸的中国难民”。

该视频曝光后,网友搜出了洪素珠更多辱骂视频。其中一段视频中,洪素珠对着一名看似刚从银行办完事的老人开始羞辱,咄咄逼人地说,“台湾人不是中国人,你们为什么要一起骗台湾人?你们要赶快回去了,中华民国难民赶快回去,我们会祝福你们赶快回去!”

对于洪素珠辱骂老人的行为,许多网友在视频下愤慨留言,表示她对老人们不尊重,并称“天理难容”、“等她老了,被人这样用言语攻击,不知道会怎样”。还有网友甚至扒出了她的工作、地址和手机号。

洪素珠辱骂“荣民”的影片接连曝光后,她几乎已变成“全民公敌”。11日清晨,两名年约30多岁的年轻人,带着3盒鸡蛋,先是在她家外大喊“洪素珠”,紧接着边骂边朝她家丢掷鸡蛋,还随手丢盆栽,一盆盆栽还卡在花架上。

下午两点多,1名女子到洪素珠家踹门,还用伞戳大门,神情激动地要她“出来面对”,邻居劝阻也不听。下午3点多,又有1名男子拿着一袋鸡蛋,原本要砸蛋,经邻居劝阻,才把鸡蛋“放在”洪家门前,借此表示愤怒。

邻居表示,洪素珠事件风波扩大,洪素珠被先生载离家后,彻夜未归。

声音

遭洪素珠辱骂的老“荣民”:完全无法原谅

遭辱骂的老“荣民”表示不原谅,但也暂不提告。他表示,他和家人压力很大,暂时不愿意对洪素珠提告,希望事件赶紧落幕;对于洪素珠隔空道歉,他完全无法原谅,未来也不会原谅,更不想见到洪素珠本人。

国民党主席洪秀柱:台湾社会需要更多的对话与相互了解,才能消弭对立和仇恨,国民党会在“立法院”推“反族群歧视法案”

国民党副主席胡志强:我是老兵的儿子,我以父亲为荣

中国国民党副主席胡志强表示,我就是老兵的儿子,我以我的父亲为荣。台湾绝大多数民意都排斥这种狭隘的分裂族群的做法。事发后,台湾社会将更能了解老兵的贡献。

洪素珠父母:不知女儿住哪“养她跟没养一样”

洪素珠高龄80多岁的妈妈在菜市场摆摊卖鸡蛋,说女儿连家都不常回,母亲节也没回来,对于女儿在外的行为,妈妈说“自己做的事情,自己去处理啦!”

洪素珠的父亲更是心灰意冷,他说,自己连女儿住哪都不知道,甚至没女儿电话号码。对于洪素珠称自己是“原住民”,双亲都不明白,为何女儿明明是外省“第二代”,却一下子变成“原住民”。洪父甚至说“养这个女儿跟没养一样。”

前台湾地区领导人马英九:没有老“荣民”的血汗牺牲,就没有台湾社会的安居乐业

1949年1月27日,农历腊月二十八。自上海黄埔港起航的太平轮,搭载了近千名乘客,以及数百吨物资,驶向台湾基隆港。满船的乘客,带着离乱的苦痛,开始了这一段艰难的航程。晚23时45分,当太平轮行驶到舟山群岛附近时,突然与迎面驶来的建元轮相撞,半小时后,太平轮沉没在冰冷的海水中,全船生还者仅36人。

在波涛汹涌的大时代浪潮中,很少有人会留意这小小一船人的命运。失去民心和根基的国民党已无从立足,在1949年两百万人溃退到台湾的过程中,太平轮的悲剧只是其中一个小插曲,在青岛,在烟台,在上海,在广州,在中国沿海的每一个重要的港口,类似太平轮这样的生死离别在日复一日地上演——成千上万的家庭就这样在历史的转折口分别,一松手就是一辈子。

这是一场历史上罕见的大迁徙,无论是那些曾经叱咤风云的将军,还是命若蝼蚁的兵士,都在自愿与不自愿当中,来到一个陌生的弹丸之地。而更多的则是操着各地方言的普通民众,被这股潮流所裹挟,以1949年为分界点,开始了人生的下半场。

“1949年,国民党被共产党击败,国民政府带领二百万残兵、难民来到台湾。”著名的中国史专家费正清在史书上冷峻地记载道。这200万人,不管是否情愿,都被刻上了失败者的烙印。败军之将,何敢言勇?隐忍与伤痛,屈辱和自省,种种的情绪都在这一刻埋下了种子,任由历史的风雨浇灌,岁月催长。

来自不同地域的两百万人,无论原籍何处,共同的遭遇,同样的情绪,将他们组成了一个命运的共同体,一起去承载离乡的愁苦。在这个小岛之上,他们有了一个统一的名字——“外省人”,以区分于六百万“原住民”。

小岛上的故事,就以这两百万人和六百万人为主题,有了一个全新的开始。60年后,当1949年的老一代“外省人”日渐凋零,他们的第二代、第三代,则拥有了一种全然不同于父辈、祖辈的视角。他们在这个小岛上成长,与这个小岛的命运休戚与共,他们既是外来者,也是原住者,他们遗传了父辈祖辈的乡愁,更诞生了自我归属的台湾意识。60年后,他乡俨然变成了故乡。

理解现在的台湾,不得不从1949年讲起,这里面包含有太多的历史基因,它是台湾之所以是现在,台湾之所以是台湾的关节点。只有这些“败军之将”的命运,不被看做是无关紧要的过去,而是一个关乎将来的现实,他们才不会成为孤独的历史弃儿,而是同为中国人,一个民族在大转折时期的分离体。只有正视这群人的命运,历史形成的伤口才能渐次愈合,伤痛的分离才能再次聚首。

60万“荣民”

1960年5月9日,国民党迁台后的第一项主要基础建设——中部东西横贯公路举行通车典礼。“行政院院长”陈诚和“退辅会主委”蒋经国出席。

这条公路穿越台湾险峻高耸的中央山脉,在修建的过程中,施工方共动员了一万多名“荣民”作为开路工人,其中三百多名“荣民”因工程的艰险而伤亡。

中部东西横贯公路的作用在于将台湾的东西部连了起来,使得台湾东部的发展可以加速,然而对当时的台湾当局来说,修建这条耗资巨大、用工极多的公路还有另外一个重要用意,那就是安置数量众多的退伍军人。

从1950年起,原本随国民党来台的60万士兵,在台湾实施义务兵役制后,逐步被年轻的本省新兵取代。大批士兵退伍,他们在台湾没有亲人,自己也身无长技,退伍后怎么生活?就成了一个大问题。

就在这个背景下,台湾当局于1954年11月设立了“退除役官兵辅导委员会”,简称“退辅会”,以安置和辅导这些退伍士兵转业。一开始,“退辅会”主任由台湾省“主席”严家淦兼任,副主任是蒋经国,而在实际上,严家淦只是挂个虚衔,主要工作都由蒋经国操办。

“荣民”这个指代退伍士兵的概念由此产生,它的全称为“荣誉国民”。

蒋经国在“退辅会”上任不到半年,即为“荣民”们建立了屏东隘寮农场、嘉义大埔农场、宜兰三星农场、花莲寿丰农场、彰化二水农场等,让“荣民”们种植水果和其他一些农产品,能够自食其力。后来,又在屏东、花莲、台南、新竹等地修建了“荣民之家”,安置那些年老的“荣民”。

中部东西横贯公路的兴建是蒋经国在“退辅会”干的一件大事。在施工前,蒋经国就带着“荣民弟兄”进山勘测,施工过程中,蒋经国又多次到工地为“荣民弟兄”打气。

为数众多的“荣民”就在这条公路建成后,在山区沿着公路扎下根来,一位“荣民”说:“第一批上山的人,手上只有农场分给我们的约二十棵果树苗,谁能料定未来?在最初几年,种下去的果树都没有收成,只好在田畦间先种蔬菜。”后来这一带成功培植了台湾以前没有的温带水果和高寒地带蔬菜,改写了台湾农业史。日后,这条公路及其旁边优美的山林、连绵的果园,成为台湾的重要旅游带。

到了上个世纪80年代,随着两岸关系的改善,“回家”成为“荣民”们的共同心声。1949年,他们从大陆各地来到台湾后,时时刻刻都在思念着家乡的亲人,可由于海峡两岸一直处于敌对状态,“荣民”们想回家是难上加难。

国民党元老于右任的悲歌《望大陆》正是“荣民”心情的真实写照,他写道:“葬我于高山之上兮,望我大陆。大陆不可见兮,只有痛哭!”

1987年,“荣民”集体上街游行、请愿,要求当局开放回大陆探亲。一名“荣民”胸前的牌子上写着两个字“想家”。有人问他,为什么要这样写?他回答,“我离家快40年了,我不愿死在外面,我想回家!”

在这种强大的压力下,1987年11月,蒋经国正式宣布:“基于人道立场,开放老兵探亲。”长达数十年的两岸同胞隔绝状态终于被打破。当年12月,第一批“荣民”踏上了返乡路,台湾红十字会为这场“少小离家老大回”准备了10万份表格,在半个月内就被“荣民”们抢领一空。

那时的“荣民”们都会清晰地记得,蒋介石曾多次向他们允诺:“一定带你们回去”,在那幻想“反攻大陆”的岁月里,每一名士兵都领到了一张“战时授田证”,台湾军方告诉他们,等到“光复”了大陆,每个人都可以凭借这个“战时授田证”领取一块土地。进入蒋经国时代,“反攻大陆”正式成为历史,“荣民”们把这张“战时授田证”都换成了十几万元的台币补贴。

一部分回乡探亲的“荣民”,则娶了“大陆新娘”回来。由于在部队时待遇微薄且结婚限制严苛,退伍后又和台湾本省人“语言不通”,“荣民”们有许多到老了都还是光棍汉。“荣民”刘家信就是这样的“老光棍”之一,1949年,国民党的败军路过山东,当年21岁的刘家信就这样“稀里糊涂”地当了兵。1982年,他在服役34年后终于退伍,住进台北的“太我退舍”,这是为老“荣民”准备的集体宿舍,仅在台北,就有16处像“大我退舍”这样的地方。

1988年时,刘家信曾回到山东老家一次,但那时母亲已撒手而去,刘家信用仅有的积蓄,为父母修了坟,为家乡筑了桥,从此断绝了回大陆的念想,回到台湾继续做他的老光棍。

不过,正当刘家信为终生未婚“认命”的时候,一个比他小35岁的“大陆新娘”走进了他的生活,于是刘家信在年近80岁的时候,第一次有了一个属于自己的“家”。从1949年到现在,60个年头过去了,如今仅仅在“大我退舍”,“荣民”的数量就已从高峰时的数千人减少到了800多人,并且他们的年龄大多都已超过80岁。每当一位老“荣民”去世,“大我退舍”就多出来一个空房间。在无情的时间面前,“荣民”这道因特殊历史造就的“台湾图景”,渐渐走向了消失。

眷村:竹篱笆的世界

在台湾,“外省人”是一个有着特殊政治含义的名词,它指日本投降后陆续来台的大陆各省人士。据史料统计,1945年-1953年共有约120余万外省人来台,其中撤台军队约60余万人。另外,还有党政要员、学术专家、一般公务人员、民意代表、学生及一般民众等,以军公教人员及其家眷居多。原籍方面则是大陆各省都有,其中又以福建(14万)、浙江(11万)、江苏(9万)、广东(9万)、山东(9万)等五省最多,人数约53万以上,占迁台人口的60%左右。这大部与居住地在沿海地区据地利之便有关,部分则是因为政府有计划的撤退,如青岛、上海即是其例。

基隆、高雄两港是绝大多数“外省人”踏上台湾的第一站。50年代,为解决中下层“外省人”的居住问题,国民政府开始在各地大量兴建“眷村”。早期眷村多位于市郊并利用日治时期遗留下的日人房舍。以数量而言,台北县市、桃园县、高雄县市、台中县市及各军事基地附近为眷村与外省人口集中分布地区。

最初,“外省人”在党政军统治地位的优势,代表着政治权力与社会地位的强势者,相当程度地挤压了部分台籍人士的发展。眷村的兴建,使得外省人自成为一个文化圈,无形中也是一种障碍,加之语言的隔阂,外省人无法与当地居民流畅的沟通,过客的心理态度使他们一开始并没有认真融入当地社会。族群间的矛盾,成为后来台湾相当棘手的问题。

“外省人”中涵括了大量的大陆精英分子,带动了台湾的发展。台湾土改及后来的经济建设即是借重来台技术官僚的专业与努力,许多大陆企业或产业迁至台湾继续发展,对台湾的经济亦有一定的贡献。文化上,大量知名大家的赴台,不仅深化和丰富了台湾的文化内涵,而且数量众多的知识阶层,挟着政治统治的优势,对台湾文化产生了巨大影响,如强力推行国语等,将台湾重新拉回了中华文化之内。大陆各省移民与本省人长期接触之后,虽呈现出多元文化的面貌,但外省人的文化优势依然明显。 □何书彬

遭洪素珠辱骂的老“荣民”

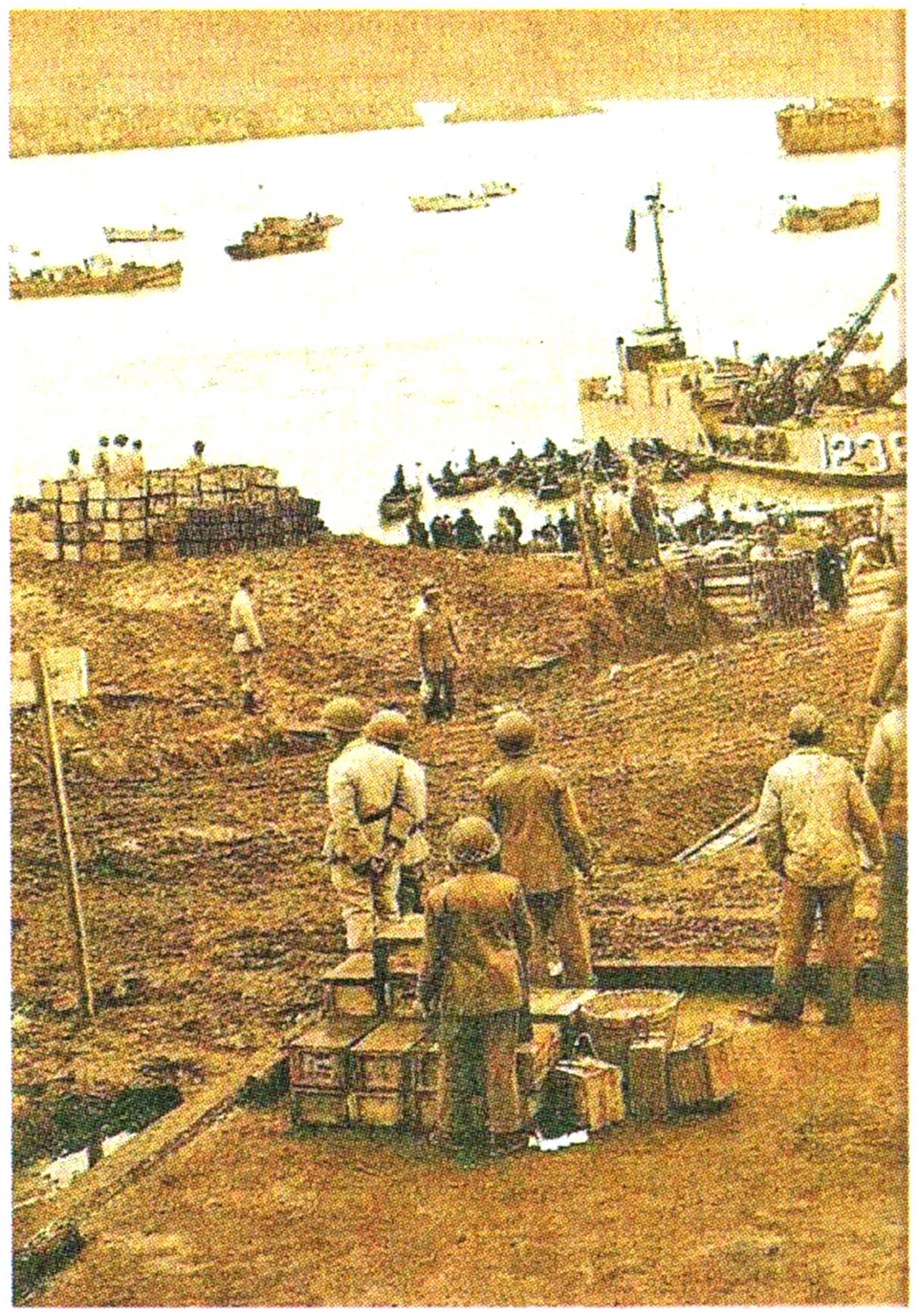

国军撤守大陈岛

坐在眷村村口的老“荣民”

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书