本版导读

陕西特教先行者 “校长妈妈”史金凤:

斯人已乘黄鹤去 唯留大爱在人间

2015年9月23日,史金凤(中)在聋哑学校为孩子们分发蛋糕等副食。

霏霏细雨中,史金凤的家里站满了前来吊唁的各界人士。这位当年的乡村医生从捡回一个聋哑弃婴开始,历经坎坷兴办聋哑学校,被各地聋哑孩子亲切地称为“校长妈妈”。她为聋哑孩子们奉献了半生爱心,积劳成疾,近期不幸离世,享年64岁。

20多年前,在秦岭北麓山脚下的西安周至县楼观镇塔峪村,村医史金凤从车站捡回一个尚未满月的男弃婴。几个月后,医院查出这个孩子患有先天性心脏病,也不会说话。心地善良的史金凤为了这个可怜的孩子四处奔波,到省城大医院求诊、找同行研究偏方……最终她决定收养这个可怜的孩子。就这样,这个被史金凤起名“庞小明”的孩子顽强地生存了下来。“即使是残疾人,也是生命!”眨眼间到了小明上学年龄。可那个年代,周至县当地没有一所聋哑学校。“不能让小明因为学不到知识而比正常孩子的人生更短缺!”史金凤决定自己在家办聋哑学校,边学习聋哑教学技法,边教小明知识。

众口相传,慢慢地,找上门来要求为自己聋哑、智障孩子入学的家长越来越多,2003年学生数量一下达到60多名。原来的家庭式办学显然已不能满足要求。为了给孩子们提供一个固定的上学场所。在别人诧异的眼光中,史金凤砍掉自家正值盛果期的3亩猕猴桃果园,盖起了聋哑学校。2005年,学生数量又增加了。史金凤聘请了一些教师照顾孩子。有些聋哑孩子年龄小,刚进学校,晚上非得跟她一起睡,孩子尿床,史金凤的被褥和衬裤常常是湿一块、干一块。

史金凤的儿媳、楼观新镇小学副校长任娟妮,见证了婆婆史金凤在各界爱心人士的支持下,把聋哑学校从最初的几间土坯房,孩子的大通铺发展到现在拥有明亮干净的教室、整洁规范的制式双层单人床铺,有近二十名教职工的正式学校。这里运动、健身器材俱全。同时语训班、智障班,十字绣、丝带画等手工制作课也与正常教学齐头并进。

这些年,从聋哑学校毕业走上社会参加工作的孩子有近400名。这些孩子不仅能自食其力养活自己,有的还成为所在单位的技术骨干。史金凤当年从车站捡回的弃婴庞小明不仅在聋哑学校学到了知识、技能,还在聋哑学校收获了爱情。走上社会参加工作后的庞小明和同样也是语言残障的聋哑学校同学贾梦迪结婚,去年,生下一对健康双胞胎女婴。工作之余,庞小明和妻子贾梦迪常常回“家”看望“校长妈妈”史金凤。

“让聋哑孩子也能享有受教育的机会,拥有一技之长和尊严,能给社会创造价值。”史金凤一直实践着她的信念。一个乡村妇女用柔弱的双肩担负大义、播撒大爱,给了聋哑孩子们一片彩色的天空。

史金凤校长“去”了。但她把广博的大爱留给了世间。任娟妮说,她会和聋哑学校的教师们一起,把学校办下去,让爱继续温暖每个孩子的心田。 (尚鸿珠)

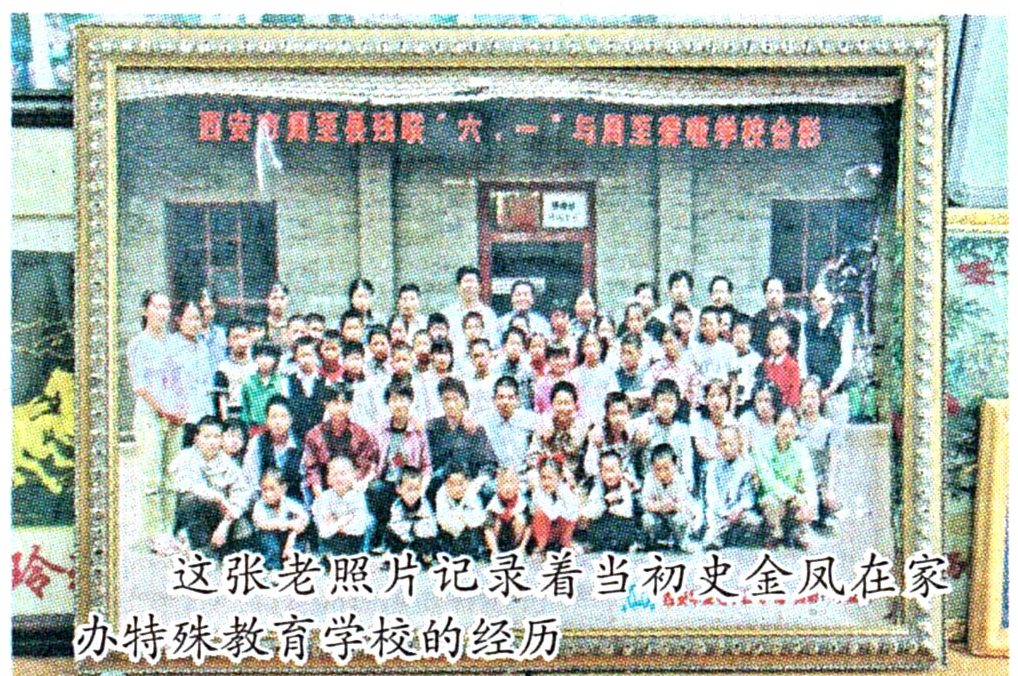

这张老照片记录着当初史金凤在家

办特殊教育学校的经历

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书