本版导读

“衔接班”背后的教育焦虑

全国各地的中考落幕后,一些高强度的高中“衔接班”便纷至沓来,这些民办教育培训机构举办的“衔接班”不少仍在聘请在职高中教师授课。而火爆的“衔接教育”背后,凸显了家长和学生“不学跟不上”“他(她)学我也得学”的教育焦虑。

15天讲完一本书

“本想趁着假期好好出去玩,结果发现比初三还累。”长春市九十中学生张子轩(化名)刚刚中考结束,紧接着便开始了魔鬼训练营一般的高中“衔接课”。

张子轩参加的这个“衔接班”号称都是本地知名重点高中一线优秀教师授课。课程包括数学、物理、化学、生物、语文、英语6门,一共15天,每天从早晨8点半上到晚上7点,每堂课长达90分钟。课程结束时,会将高中第一册教材全部讲完。

对于这样密集的课程,张子轩的妈妈有些心疼孩子,却也无可奈何。“大家都在补,你不补,将来肯定跟不上。”

笔者调查发现,当前,全国很多地方都开有高中“衔接班”,而在教育部门治理“乱办班”的大背景下,此类培训学校也打起了游击。培训学校多位于居民区内,宣传的方式是熟人在朋友圈内转发,表面上,很多学校挂着“留学培训”或“能力开发”的招牌,但上课的却是高价聘请的在职高中教师。

不仅民办培训学校在搞“衔接班”,很多家长也在合伙租教室,聘请高中教师补课。“一旦发现有查补课的,立即关门走人。”一名参与组织“衔接班”的家长说。

“陡坡效应”被夸大渲染

“高中上课听得懂,却考不好”,在朋友圈口口相传的培训广告中,“陡坡效应”被一再提及。

所谓“陡坡效应”,是指因知识跨度大、难度大大增加等各种因素,使初高中的知识衔接出现一定“坡度”,让一些原本初中成绩很好的学生,在高中出现不适应。

一名参与培训的高中教师表示,之所以会有“陡坡效应”,一方面是迫于高考压力,很多学校将高中三年的课程压缩到两年完成,使得短时间内课程量大、教学时间紧张,很多老师为了完成教学进度必须“往前赶”。另一方面是由于初高中课程缺少应有的衔接。“很多知识点本该初中学,但因为中考不考,所以初中不讲,高中教师以为学生都学习过,就一带而过,导致学生跟不上。”

东北师范大学教育学部教授刘学智表示,从初中到高中,是从素质教育向应试教育转变的阶段,学生逐步适应高强度的学习节奏,需要一个过程,但并不意味着一定要超前学习。商业机构实际上夸大了“陡坡效应”,利用学生和家长的恐慌心理来做文章。

真正的衔接在“渔”不在“鱼”

笔者调查发现,“衔接教育”不是高中独有,幼升小、小升初、初升高各个阶段中强调“超前学习”的宣传不胜枚举。长春市第二实验中学骨干教师胡明浩感叹,很多学生提前学完之后,对课上内容缺乏兴趣,注意力不集中的现象很常见。

事实上,多位来自高中教学一线的教师认为,初高中之间的知识鸿沟并没有广告里宣传的那么大,更多的是来自于学习方法的变化。

“学生从初中升入高中肯定会面临学习方式的改变等各种学习的挑战,需要做好相应的准备,但是准备什么,怎么准备,被很多商业机构大做文章。”21世纪教育研究院副院长熊丙奇表示,超前学习不利于学习习惯的养成。如果初高中衔接只是提前学习课本知识,学生会以为自己听过课有优势,上课只是在“炒冷饭”,反而忽视了课堂内容,导致跟不上。

熊丙奇指出,从小学到高中一系列的“衔接教育”是一种恶性循环,“真正的‘衔接教育’不应该是知识上的重复学习,而应该注重学习习惯、方式和能力的衔接。” (李双溪)

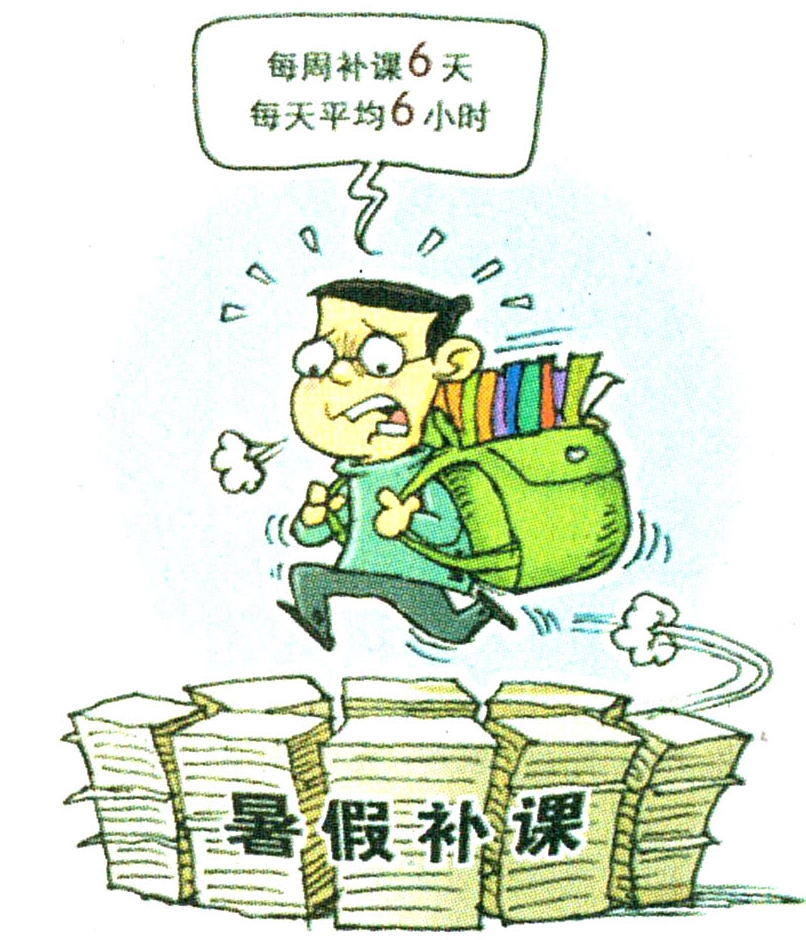

连轴转 徐骏 作

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书