神舟十一号成功发射

大国航天梦启程

为太空驻留提供“暖心”保障

航天科技六院为航天员搭建温馨家园

本报讯(记者 薛生贵)昨日,“神舟十一号”飞船成功发射,即将与天宫二号实现交会对接,我国首个空间实验室将迎来它的主人景海鹏和陈东。在漫长的太空驻留期间,地处西安航天基地的航天科技集团六院11所(京)研制的航天器小泵阀,帮助航天员搭建起了一个温馨舒适的家。

在此次载人航天任务中,一项重点就是航天员在轨驻留30天。这个时间是国际上公认的中期驻留的基本门槛。在此之前,我国航天员在轨道工作的最长时间纪录是神舟十号执行任务时创造的,共计15天。

火箭发动机专家、航天六院质量技术部副部长谭松林说,此次“神十一”载人飞船与“天宫二号”空间实验室实现交会对接后,两名飞行员将在太空驻留长达一个月的时间,航天六院研制的飞船上的48台姿控发动机和空间实验室中的26台姿控发动机,担负着全程保驾护航的职责。

航天器在太空飞行期间,热控分系统和环控生保系统负责为航天员营造一个温馨舒适的“家园”。热控分系统的作用是使飞船内保持一定的温度和湿度,环控生保系统是为航天员创造合适的舱内生存环境条件,保障航天员在空间飞行的特殊环境下安全生活和正常工作。

航天六院科研人员参与研制的热控分系统和环控生保系统,分别位于载人飞船的推进舱和轨道舱的舱壁内。环控、热控分系统主要采用流体换热技术进行温度控制,通过流体流动将船上产生的热量传递给外部辐射器,再通过辐射器将热量辐射到太空中。

在热控分系统中,航天六院科研人员承担了8种核心产品的研制任务,包括外回路循环泵、温控阀、自控阀、自锁阀、加排阀、补偿器、快速断接器和过滤器等共计20台产品,而为环控生保系统,六院研制提供了内回路循环泵和储能器两种产品。

“太空微动力控制,更加强调精准、精巧。”航天六院新闻发言人吉钢铁说,同发动机研制相比,载人飞船微动力的温控泵阀产品研制有它自己的特点,设计人员从设计、原材料采购、生产装配、实验验证到配合总体测试等全过程,都要严格把关。每一件产品在地面都要经过强度、气密性、冲击、振动、热环境等各种检测,直到满足所有性能指标为止。

航天六院11所(京)研制人员通过将近4年的探索,攻克了循环泵的机电一体化屏蔽、长寿命高速轴承等关键技术,减小了产品体积重量,总功耗降低了20%以上,满足了氦检漏的性能指标,符合热控方面的需要,而且还能够满足空间环境要求,能够承受发射过程中的冲击、振动和过载情况。舱外服循环泵采用此项技术,使航天员出舱行走时能够适应轨道上的真空、失重和高低温环境。

另悉,航天器上的能源非常宝贵,产品不但要满足性能要求,还要重量轻、外形小巧。航天六院研制的最大补偿器体积不超过9.5升,最小的自控阀体积只有0.5升,“体型小”,却凝聚着大智慧。除了具备结构新颖简洁、可靠性高等优点外,它们还能够承受发射和在轨的复杂工作条件,为航天员提供一个温馨舒适的太空环境。

航天科技四院

产品“零缺陷”护航神舟十一号

举世瞩目的“神舟十一号”载人航天飞船拟在轨飞行三十天,对航天员的心理状态是一次严酷的考验,航天科技四院承担了被誉为航天员“生命之塔”的火箭逃逸救生系统动力装置、“天宫”和“神舟”全套结构密封系统产品的研制生产任务,它们分别应用于飞船和火箭系统,全程为“神舟”护航。

逃逸系统提高火箭的安全性

在发射“神舟”飞船的长征二号F火箭顶部安装的逃逸系统是为了确保飞船发射阶段航天员的生命安全。在运载火箭发射升空过程中,一旦发生危及航天员生命安全的故障,逃逸系统能够迅速将载有航天员的飞船舱体带离危险区域,因此被誉为航天员的“生命之塔”,也被形象地称为火箭上的“救生艇”。

解决火箭发射故障逃逸救生技术,是一项世界级的难题。载人航天逃逸技术更是受到国外的重重封锁,成为整个火箭系统惟一从零开始的全新技术。航天科技四院凭借雄厚的技术、人才实力以及前期成功的演示试验,争取到了逃逸系统全部4个型号10种固体发动机的研制重任。整个研制阶段,研究院先后攻克了10多项技术难关,累计进行数十发地面试车。这些技术均属国内首创并达到国际先进水平。中国首个逃逸塔成功挑战零高度逃逸试验,更是引来了外国同行的称赞。

四院始严慎细实的工作作风体现在每一个产品和部件上,神舟十一逃逸发动机产品技术状态延续了以往的成熟技术,生产中新增了多项设备,工艺技术严上加严,确保上天的产品零缺陷,为航天员吃下一颗“定心丸”。由于增加了逃逸系统,“长征”二号F火箭的航天员安全性指标由0.97提高到了0.997,达到了国际先进水平。

舱体密封件一次交检合格率均为100%

在载人航天工程中,四院还承担了飞船和“天宫二号”密封件的研制生产任务。舱体密封件是航天器结构密封的关键部件,起着隔离空间站与外层空间、支撑航天员安全独立的生存环境的重要作用,要求密封件在高真空、高低温交变、紫外辐照、带电粒子辐照和原子氧侵蚀、组分容易挥发等特殊环境下使用不产生降解、老化和龟裂等,始终保持可靠的密封性能。另外,由于舱内载人环境的特殊要求,密封材料还必需具有极低的挥发性且无毒、无污染。

与以往飞船密封件相比,“天宫二号”作为中国第一个真正意义上的空间实验室,它的系列密封件留轨运行时间更长,产品规格更多,安全性、稳定性要求更高。四院研制人员先后克服了原材料选材、工艺成型等众多难关,为其量身打造了具有“高性能、高可靠性、高安全性”的密封件产品,其各项性能均达到国际同类产品水平。

自1999年神舟载人飞船飞行以来,该研究所已为飞船总体单位提供了10多套、万余件大小各类密封件,产品一次交检合格率均为100%。

此外,四院还承担了神七“飞天号”舱外航天服橡胶件、“玉兔”月球车防尘密封圈及“神九”航天员医监生化检测组件等技术和产品的研制生产任务,涉及到火箭、飞船、空间实验室和航天员四大系统。 (荣元昭 张弦)

4

“神十一”发射成功

大焦点值得关注

“神十一”的这次飞行任务不同以往,执行此次神舟十一号飞行任务的2名航天员将在轨工作33天,是我国迄今为止时间最长的一次航天飞行。这次任务有哪些值得关注的焦点?笔者对此进行了梳理。

焦点一

航天员在天上如何生活?

针对此次任务要求和特点,飞行期间航天员将实行每周6天、每天8小时的工作制,以及天地同步作息制度;航天食品包括主食、副食、即食、饮品、调味品和功能食品等六大类近百种,非常丰富;飞行中他们可以通过骑自行车、太空跑台跑步等方式进行在轨锻炼;通过视频、语音和邮件等方式进行亲情沟通。

焦点二

航天员将进行哪些试验?

航天员进驻天宫二号后,将开展多项在轨的试验,凸显人在载人航天活动中的地位、作用和价值。比如,首次开展我国航天飞行中的医学超声检查,实时检测航天员心肺功能;参与多项应用载荷技术试验,更换空间材料制备样品,进行太空植物栽培试验等;还将开展在轨维修操作,进行人机协同验证。

焦点三

航天员将开展哪些科普项目?

此次随神舟十一号飞船进入太空的,包括香港中学生太空科技设计大赛的3个获奖项目,即“太空养蚕”“双摆实验”以及“水膜反应”,航天员将在轨完成这些实验,帮助中小学生认识了解微重力环境中事物的状态变化。

焦点四

如何保障航天员健康生活和高效工作?

据介绍,此次飞行任务总指挥部将从医监医保、失重生理效应防护、营养健康保障及心理支持四个方面保障航天员健康生活和高效工作。同时,此次飞行任务将首次建立天地远程医疗支持系统,通过天地协同的会诊来解决航天员的在轨“看病”问题。 (林碧锋)

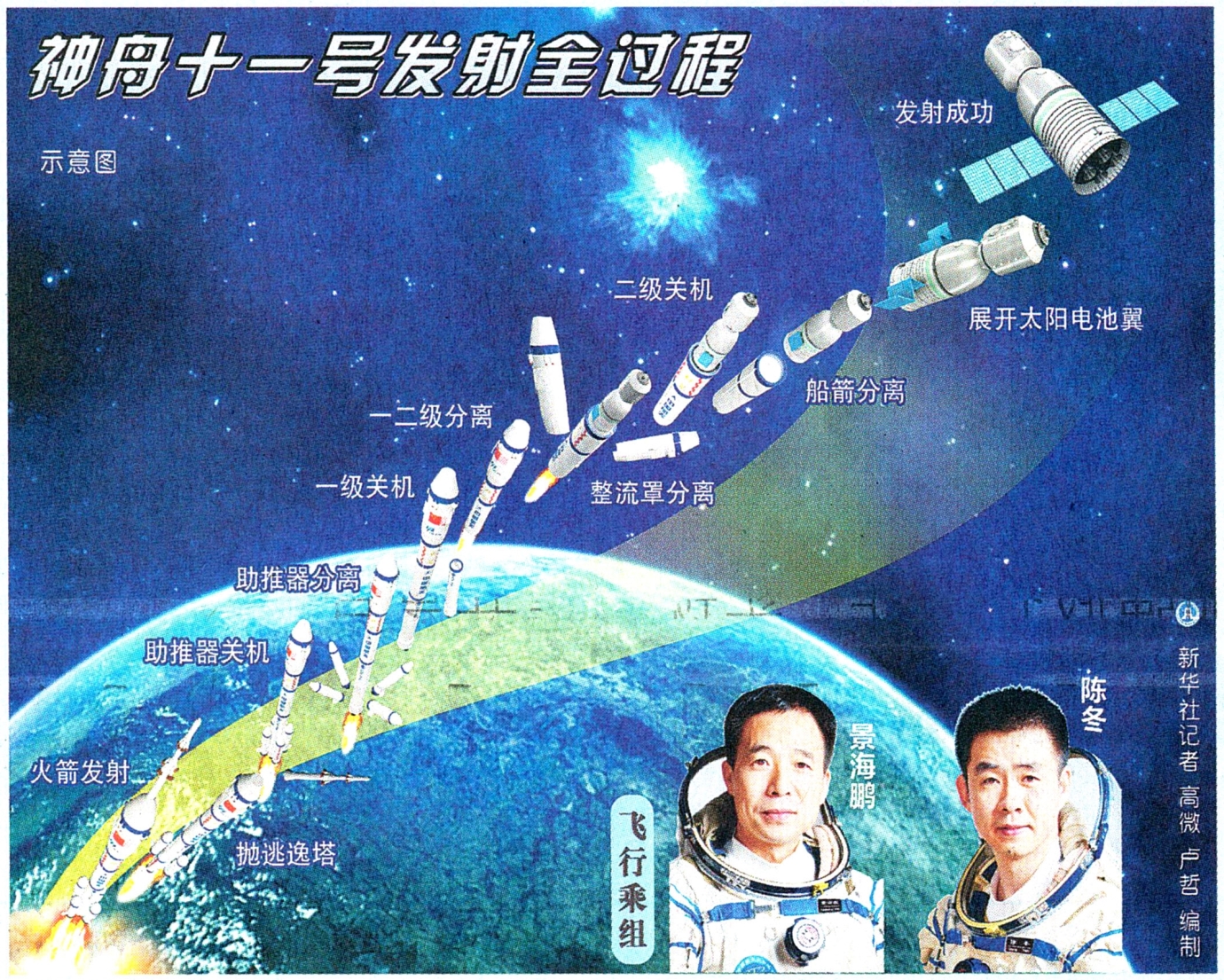

神舟十一号发射全过程

新华社记者 高微 卢哲 编制

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书