本版导读

“没有手,就是用背扛也要脱贫!”

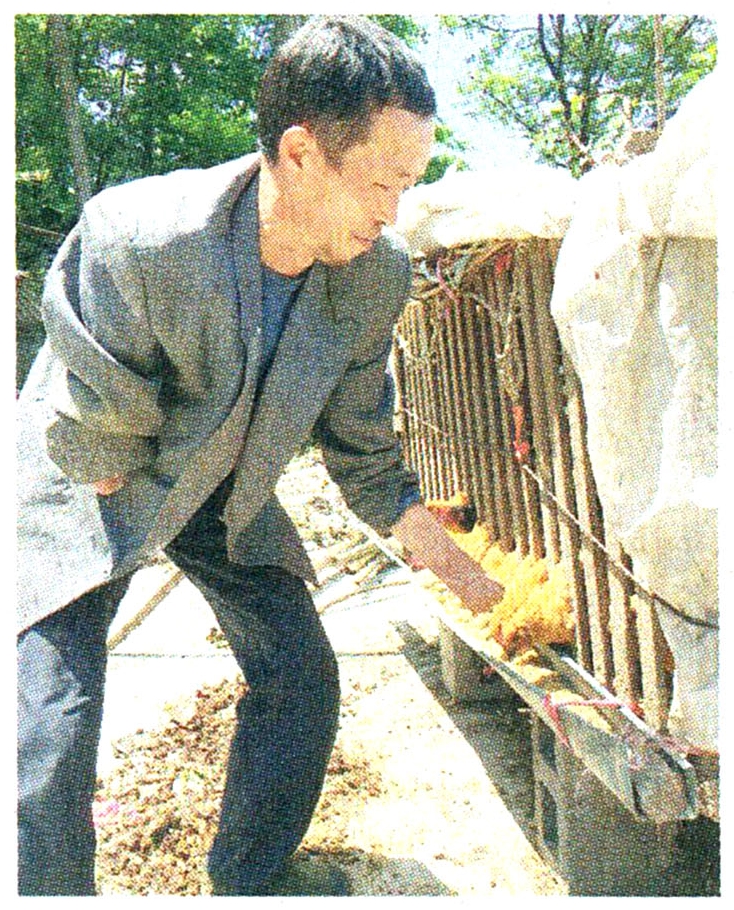

在鸡舍前忙碌的巴文成

巴文成,白河县冷水镇三院村2组一位淳朴的村民。

初次见面,他刚放羊回家。在伸手打招呼的一瞬间,记者被尴尬的气氛所笼罩——他竟然没有双手。

“没事,早就习惯了!”巴文成乐呵呵地说,并伸出胳膊执意要和记者完成第一次“握手”。

“要是不受伤,他会成为村里的大能人!”邻居金美声这样评价巴文成。

在洒满阳光的小院,记者与他交谈。此时,巴文成的眼睛被太阳照射得眯成了一条缝,爬满皱纹的脸颊仿佛诉说着贫穷带给他的艰辛,

交谈中,记者走进他家——一座土胚房。只见中间是客厅和厨房,两头是卧室,虽说光线有点暗,但却干净整洁。

“1990年,他在卷制花炮中失去了双手,那时儿子刚过完三岁生日。”提起当年的不幸,妻子毛敏兰眼圈泛红,并拿出巴文成的残疾证——肢体二级残废。

1994年刚过完春节,巴文成独自前往山东打工,由于自身条件所限,他能干的活不多,只能给人家挑水,这一挑就是三年,期间一次家都没回过。但不幸的是,黑心老板赖着不给工钱还恶语相加。

“既然在外面挣不到钱,那就回家。”面对这一困境,巴文成依然对生活充满美好向往。

回到家后,他经邻居介绍去某工地背沙子。“一天背一百多袋,挣70元钱。”他回忆说。

几年下来,有了些积蓄的巴文成就琢磨着养些牲畜,可总是“小打小闹”不成“气候”。直到2016年,在村委会的帮助下,他申请了两万元的扶贫贴息贷款,将养殖规模逐渐扩大。

“最多的时候,养了400多只鸡、25只羊、3头牛、2头猪……”巴文成给记者细数着那时的“家底”。但由于养殖技术不到位,他的鸡只卖了三、四十只,剩下的全死掉了。

“幸亏还养了猪、牛、羊,加上经常出去背沙子挣钱,去年还‘盈利’近8000元呢!”巴文成略显不好意思地说。

临别时,巴文成特意领记者参观了准备扩建的羊舍。他信心十足地说:“没有手,就是用背扛,我也要脱贫!”

本报记者 杨涛

采访手记:采访中,巴文成的乐观精神感染着记者。他虽没双手,但却不等不靠,用瘦弱的脊背“扛”出了一条脱贫路。他常对人说:“政府这么支持我,要是还好吃懒做,怎么对得起人家。”

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书