古诗幸喜现世来

杜氐后裔抄录先祖的七言古诗

历史是云雨,文学是雨后彩虹。历史是长河,文学是溅飞的水花。岚皋地偏,人迹罕至,紧紧依附于人类生命足迹的文学作品,则少之又少了。绿色难染的戈壁如有一丛骆驼刺,会让人灿烂望眼;热酷难耐的沙漠如有一泓清泉,难拽人生津眸光。瘠贫的岚皋历史文学之薄地,近日寻回了一组古诗,便尤为显得熠熠发亮,弥足珍贵了。

古诗幸喜现世来。这组八首古诗,孕育于南宫山下火山石丛林中的杜家老院子,娉婷于一百多年前的清代古风里。

去秋时节,我参与到了岚皋名门望族花里杜氏家规电视专题片摄制中,在掘挖文本细节偶得线索后,我顺水逐泉,幸喜地在杜氏后裔贤叟箱底,捡到了他年少时从家传手写本中抄录的杜氏先祖杜继仲以“渔、樵、耕、读、琴、棋、书、画”为题的八首一组七言古诗。原手写本上个世纪七十年代被毁。杜氏后裔能将这组古诗历经半个世纪奇迹般地保存至今,实为县邑文墨之幸,笔者能首先观赏品味到这些遗存珍宝,亦为俗眼之福。此组古诗为首次面世,资料极其珍贵,填充丰富了岚皋古代文学作品库。现将全组古诗撷录如下:

渔

太公基上子凌滩,

浪不惊人水不寒。

雅爱渔翁无挂碍,

是非不上钓鱼杆。

樵

樵罢归来斧在腰,

行歌缓缓下岧峣。

夕阳远照轻风送,

满河烟霞一担挑。

耕

百花香里共春耕,

山有光华水有情。

昨夜沛然甘雨足,

荒田待润易犁轻。

读

得读书来好读书,

古人明训趁三余。

诵声浪徹盈天地,

别样工商总不如。

琴

丝回千古重知音,

狂歌一首自扶琴。

流水高山传雅调,

七弦鼓出圣贤心。

棋

不论围棋和象棋,

纷纷战斗费心机。

飞在宁静无语际,

飞是争先用巧时。

书

鸟迹虫文兆世祥,

天生锦绣焕文章。

兔毫写尽乾坤事,

青简遥为翰墨香。

画

浓淡轻描作大观,

良辰美景属毫端。

恍如盘古分天地,

云树山川仍意安。

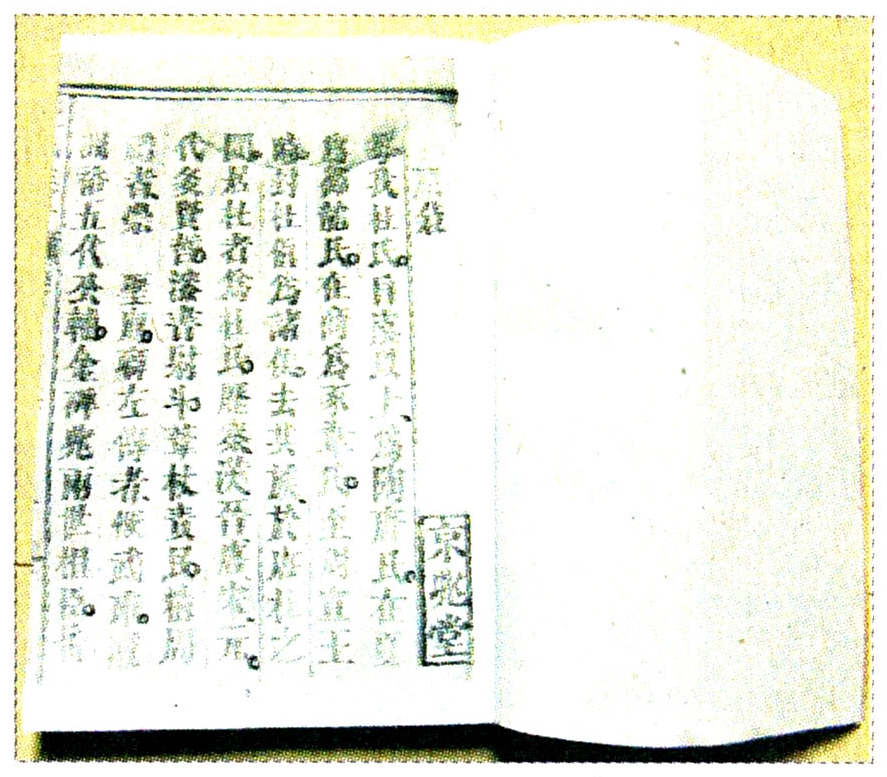

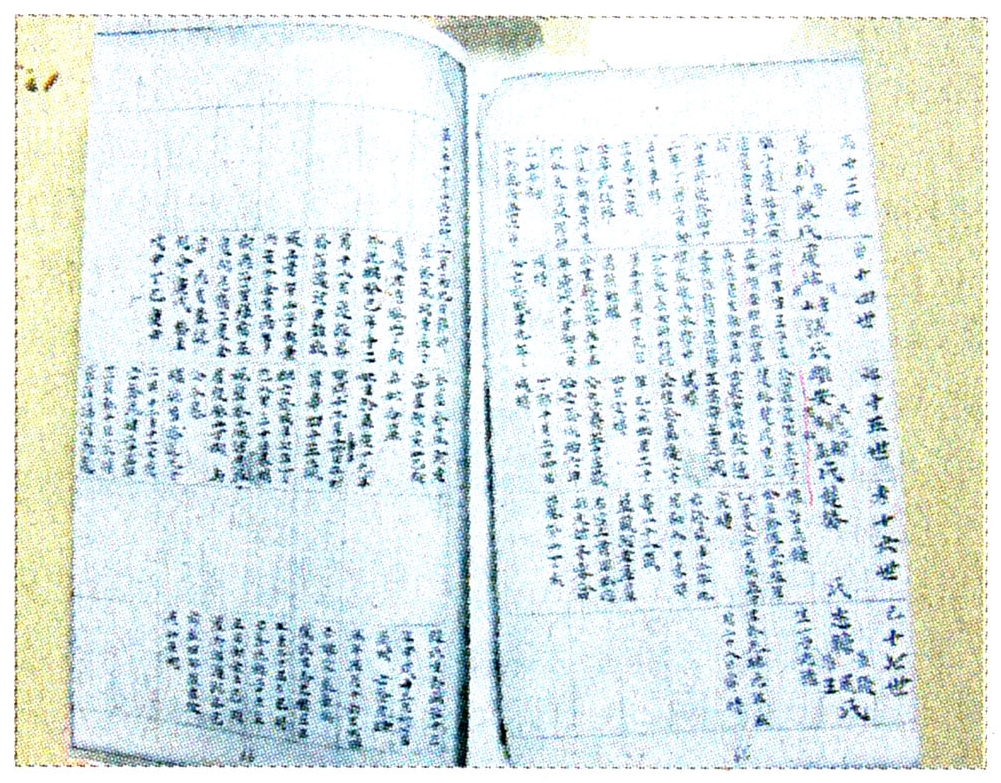

作者杜继仲出生于一个耕读世家。据珍藏于岚皋花里杜氏后裔家中的清同治戊辰(1868年)镌梓的《杜氏家乘》和清光绪三十三年(1907年)成书的《杜氏支谱》记载:杜氏先祖原居山西平阳府蒲州万泉县双泉乡南无里杜村,后迁襄阳府枣阳县双沟,明成化八年复迁荆州府监利县新安里茶壶垸通江湖南岸,清乾隆元年再迁岳州府巴陵县小沙州,清乾隆四十六年其中一支为避水患又迁陕西省兴安府岚河畔十里沟,为杜氏京兆堂支堂,和唐代大诗人杜甫、杜牧同为襄阳京兆堂一脉。《杜氏家乘》议定记述了三十六字的派行诗,现传至“光、大、承、宗、永”字辈,五代同堂。

诗作者杜继仲在《杜氏支谱》有明确记载。杜继仲,号淑轩,生于道光三年即1823年9月27日,卒于光绪二十六年即1900年2月15日,享年七十八岁。

遍寻岚皋旧志《砖坪县志》《安康碑版钩沉》《岚皋诗文遗存》史料得知,杜继仲所生活的杜氏家族,名士辈出,人文厚重。《砖坪县志·人物志》载,杜继仲的爷爷“杜善墀,榜名官廉,乾隆甲寅科举人。敦品励学,为士林所宗,九十余拟举乡贤。”《安康碑版钩沉》载,杜继仲的堂哥杜继安,为岚皋文学史留下了文学华章《公置义田碑序》。

昨天的史籍,成为了现世的故事。今天的我们,抑或成昨天历史的看客。为探寻诗作者的更多信息,我们专题片摄制组随几位杜氏后裔,在南宫山下一个叫长淌的栎树林里,找到了杜继仲的坟墓。坟墓完整如初地留存着,墓额雕刻无损,墓碑完好,字迹清晰,墓为杜继仲与妻子杨氏合葬坟墓。碑文字句简洁,没有家谱记载外的更多信息,倒是墓联古风深遂,“马鬣崇封先灵以妥,幽光潜发后裔其昌”,尤以墓额“俾尔戬谷”尽显了《诗经》雅意,不失为出自名门望族、耕读传家之手,几近和墓主人文才媲和了。

中国古典文学诗歌史上,五、七言是主将,旌旗所指,军容浩荡,杜继仲的这组诗歌,便是七言主体中的一列。作者选取了耕读之家常常经历的渔、樵、耕、读、琴、棋、书、画八种生活场物入题,注意锻字炼句,既有大景又有小处,既有豪放之意,又有雅致之境,做到了句中无余字,篇中有余味。

历史的文明碎片在这里复活。这组诗表现了作者闲居独处的田园生活情趣,恬淡、空寂、宁静、超越,有“是非不上钓鱼杆”的佛意,有“满河烟霞一担挑”的大气,有“荒田待润易犁轻”的温婉,有“诵声浪徹盈天地”的豪迈,有“流水高山传雅调”的空灵,有“飞在宁静无语际”的深遂,有“青简遥为翰墨香”的自悦,有“云树山川仍意安”的洒脱。

记得在书上读到过美国大诗人佛罗斯特的一段话:“一首完美的诗,应该是感情找到了思想,思想又找到了文字。始于喜悦,终于智慧。”外国诗如此,我们传统的古典诗词更是亦然,单有饱满的激情还不行,只有深刻的思想也不够,它们还必须附于卓而不凡的文字,才能展现其神采流韵、质感风华。“渔、樵、耕、读”如是,“琴、棋、书、画”使然,我们要感谢岚皋文士杜继仲,在一百多年前泼墨挥毫时,己难能可贵地做到了情思与诗意为一体,语言与思想相融合。

“当阳拥裘坐,闲读古人诗。”好诗养目,亦能养心。愿这组幸喜现世的“渔、樵、耕、读、琴、棋、书、画”古诗,能为你的慧眼增福、慧心添祉! ■杜文涛

族谱序言

《杜氏支谱》

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书