老兵讲故事

“老兵”,一个光荣的群体!他们或曾在战场为国流血,或曾远离故土戍守边疆,或曾在危急时刻救灾助难,或曾为国防军工倾注智慧才华,或曾在转业退伍后的“第二战场”大显身手……每位“老兵”,都怀揣一颗拳拳赤子爱国之心,都是一段深沉的历史,都有一个刻骨铭心的故事。

激情燃烧的岁月

今年是中国人民解放军成立90周年,与其他任何一个节日不同,“八一”建军节,对每个经历过战争的人来说,都蕴含着一种特殊的红色情结、红色情怀、红色岁月……

战马和军车已远去,枪声和硝烟已散尽,丰碑以一种最朴素的表达,给历史真实的支撑。

在中铁一局新运公司离退休职工中,有这么几位曾为共和国的建立不畏艰难、浴血奋战的新四军,参加解放太原、抗美援朝老战士,中越自卫反击战二级英模,在老英雄的故事里,让我们重温那段红色岁月。

74年党龄96岁的抗战老兵付传喜

付传喜,男,1922年10月27日出生,江苏徐州人,1942年参加新四军三大队一连,并在1943年1月10日加入中国共产党,在新四军三师九旅27团二营四连任排长。

老人见到我非常高兴和激动,不停地握着我的手,连声说谢谢。尽管老人已96岁高龄,但目光依然炯炯有神,回忆起七十多年前的往事,老人的眼中依旧神采飞扬,说话声音洪亮,讲起话来,便透露出一股军人的英武之气,让聆听者不由得肃然起敬。今天,我聆听老人讲述抗战的故事,追忆峥嵘岁月。特别是老英雄讲述他参加枣庄峄县战役与敌人作战时许多惊心动魄的故事。他作为突击队员,抱着炸药包冲向日军的碉堡,把炸药包放到碉堡底下,一个班的人上去,就他一个人活了下来。老人说道,打仗不能怕死,越是怕死,越容易死,冲锋时,不能跑直线,要跑S线,这样才不容易中弹。

老人还参加过淮海战役,曾在华野二纵六师十八团二营八连任排长。在淮海战役中,身负重伤,救护队在打扫战场时,把他当死人进行处理,他突然坐了起来,众人将他送到华东野战医院养伤,定为二级伤残,老人身上现在还留有弹片。老人一再说他很幸运能活到今天,他的许多战友都牺牲在了战场上。建国后,老人转业到徐州公安局,先后在第五工程局、建厂局工作过,1979年8月离休。老人的女儿和我说起一件事,老人常念叨他的一个老战友叫李修英,不知是否健在,他是老人的入党介绍人。老人的女儿有心留意这件事,当有一天在报纸上看到新四军抗战老兵李修英的事迹,她不能确定是不是父亲常说的战友,最后通过江苏电视台寻求帮助,找到了李修英老人,两人进行了视频通话,40多年没见过面,两人说起曾经一起作战的峥嵘岁月都很激动。

如今,96岁抗战老兵付传喜,和相濡以沫七十多年的妻子定居咸阳。身子硬朗的他,每每提到那段革命经历依然动情,想到牺牲的战友,自己能活下来就是万幸。“国家没有忘记我们这些抗战老兵,我也忘不了一起经历生死的战友。”老人唉叹说,当年吃的苦、受的罪是现在后辈无法想象的。

作为一个有着74年党龄的老党员,他依然不忘初心,继续前进,发挥党员的模范带头作用,用自己的言行影响和教育子女,他常对子女们说:“不要给组织添麻烦,现在生活和住宿都有这么好的条件,我很知足。”他经常给孩子们讲那些抗战历史,让后代永远牢记这段历史,珍惜当今的幸福生活。

参加解放太原、宁夏战役,抗美援朝老战士卢云龙

卢云龙,1932年10月16日出生,山西临汾人,是中国人民解放军警二旅四团五连战士。

“我第一次参加战斗就是太原战役,1949年3月,华北十八兵团西北七纵队经过数月苦战,已经把太原外围主要阵地全部占领,月底华北十九兵团、二十兵团、东北野战炮兵第11师到达太原前线,以绝对优势的兵力向太原城垣发起了总攻,我们团向小东门发起了进攻。当天,兄弟连以万吨炸药,炸毁仓库区,在距二公里外,我们捂着耳朵,张着嘴,等候中也没有听到多大响声和震荡。此时,仓库区已成废墟,守敌全埋。

总攻开始后,我攻城部队在千门大炮的掩护下,从炮火炸开的城墙缺口,从四面八方涌入城内,在一片杀声震荡中与顽抗的敌人进行了巷战。我亲眼目睹了满街一片狼藉,到处是燃烧的房子,还有零星的枪炮声。”卢云龙激动地跟我说。

老人还讲述了他先后参加过奋战七昼夜攻克风阁梁、强攻牛驼寨、挺进大西北、和平解放榆林、宁夏战役等战斗。伴随老人地诉说,我又一次接受了战争的洗礼,过程中,我无时无刻不为老人捏把汗,也无时无刻不被战争的残酷所震惊,小小年纪,需要怎样的胆量和心智才能在那样的环境中生存和成长,我们生活在和平年代,对那个年代根本就没有深切的感受。

老人激动地和我说:“我很幸运啊,战斗中我没有负过伤,虽没有立过什么大的战功,能平安活到今天,就是我最大的福份,我的多少战友都牺牲在战场上了,他们可是一天福都没有享受。”

1953年6月,卢云龙转业到兰州市西北军区训练团,经过集训到铁一局工作,1982年8月离休。

他离休后,一直担任离休党支部书记,热情地为离休老同志服务,尽管他已86岁高龄,腿脚也不利索,但是支部的同志生病住院,他都会去看望,收缴党费、支部开展的学习活动,搞得有声有色。

参加中越自卫反击战的二级英模李锦勇

李锦勇,1958年1月29日出生,山东淄博人,1977年12月参军,在13军39师115团二连尖刀班任班长,1979年2月17日参加中越反击战。

年近六十的李锦勇看上去很年轻,英俊的面庞上双目炯炯有神,充满着刚毅与倔强。昔日他是中越自卫战中的二等功臣,今日他是新运公司的普通一员。自卫反击战中的立功者众多,但能在党刊《红旗》杂志上露脸的人却是凤毛麟角,李锦勇的英雄事迹就刊登在1979年《红旗》第五期杂志。文中称:“某部二连六班长李锦勇像邱少云似的英雄,为执行任务不暴露目标,隐蔽在草丛中的他被敌人子弹击中左腿后,忍着剧痛坚持了两个多小时,直到天黑发起攻。至今他的左腿膑骨的伤痕还清晰可见,李锦勇也因此成了伤残人。”

1979年2月17日凌晨,反击战打响。李锦勇作为二连六班班长,带领一个加强班,由12人增至到18人,并配有重机枪、八二口径迫击炮和喷火枪,攻占215高地。他们在高地前的一片洼地潜伏,突然敌人的机枪一阵疯狂射击,两名战友牺牲,李锦勇左腿中弹,血流不止。他悄悄给自己包扎伤口,继续潜伏。痛疼,一阵又一阵,他口含毛巾忍着,不使自己发出任何声响。伤痛中他坚持着,时间一分一秒过去,终于等到了攻击命令,他欲起身冲锋,身子一歪又倒下了。

没有夹板,一枝半自动步枪替带绑在伤腿上,李锦勇被军工接力式向后方转送。雨后下山途中,不慎坠入河中,伤口被冰冷的水浸泡,痛疼至极的他昏迷过去。当他苏醒,己到了后方医院。在昆明空军医院,被告之左腿伤势严重要截肢,刚强的他却死活不肯。“要锯腿我就跳楼自尽”,也许是上苍有眼,两个月后他伤愈归队。按照规定,国家给伤员每月补助50元,两个月100元,这在当时是一笔不小的大钱,是他一年的收入。可他却说,“伤好了要钱干吗!”并拒绝领取。

荣立二等功的李锦勇成了新时代邱少云式的战斗英雄,也成为英模报告团的一员,在鲜花与掌声中,讲演作报告。然而他并没有被眼前的荣誉冲昏头,他只是不解:我一个20岁的小战士,怎么一下就成了万众瞩目的英雄。走出报告团他本可以进入军校深造,继续在部队发展,然而他却说:“咱冲锋打仗能行,当官不行,不是那块料。”他选择了复员回家乡。多年后当问起他为何执意要脱军装,他说:“上过战场,见过死人,特别是与死神并肩走过,会有古怪的看法,和常人不一样。”

当兵训练上战场,对旁人或许是重大的转折和考验,而对李锦勇却什么感觉也没有,好像他天生就是上战场的料。复员后,他子承父业,进了中铁一局新运处,成了名铁建工友。在综合公司印刷厂工作,工作之余爱上照相摄影。

他拍铁路工程建设,拍劳动中的工友。去乡村寻觅儿时的亲情记忆,到山区寻大自然中找寻创作的根源与灵感,到不发达地区跟踪拍摄系列专题纪实作品。李锦勇生在城市,成长在山区,成熟于军营战场,他身上的平民草根情结始终伴随着他。相机,成了他生活的一部分,成了他认识社会、认识生活、认识人生的重要工具。相机扩展了他的视野,透过镜头他发现了许多不曾有过的惊喜。

硝烟散尽,和平安逸的生活,似乎与战场与英雄主义精神渐行渐远。38年过去,李锦勇这位血性男儿依旧怀念当年牺牲的战友,每逢清明,总会上香烧纸敬酒敬烟,与阴阳两隔的英灵对话。每隔几年,他总要去南疆红河岸边的烈士陵园,去看望长眠地下,当年并肩作战的战友们。李锦勇是个不怕死不要命的犟牛,血性当初。任凭风云变幻,军中有血性的男儿,像李锦勇式的犟人再多些,也无妨。 □刘顺良

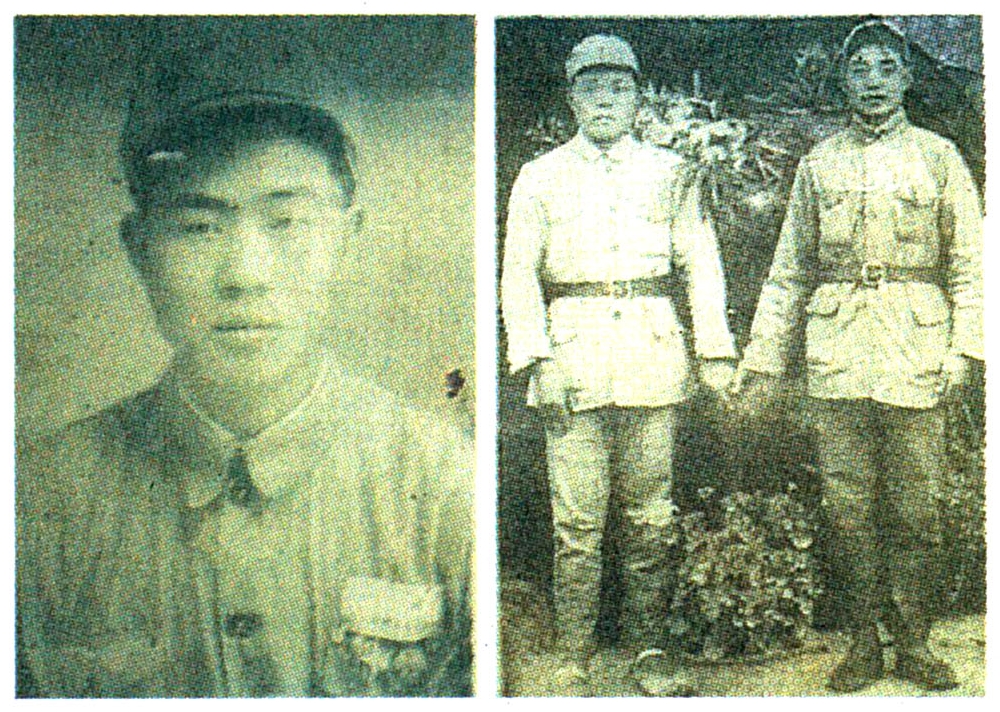

付传喜和战友

卢云龙与战友合影(中)

李锦勇与战友合影

美机打不垮志愿军铁道兵看到歼-20我热泪盈眶

从1950年3月入伍到1983年6月转业,我在军营中度过了33个春秋。33年军旅生涯中,我最难忘是“抗美援朝,保家卫国”。

1951年2月初,我随志愿军铁道兵团第三师司令部管理科从丹东入朝参战。在新春佳节的爆竹声中,我们出征了,在寒冬暗夜静悄悄地乘坐军列跨过鸭绿江。然而,我们入朝第一天就遭到美军飞机疯狂轰炸。

敌人特别重视铁路运输线,甚至将其90%以上空军用来对付我后方运输,这是因为铁路运输是朝鲜前线志愿军部队获取后勤补给品的重要通道,美军阴谋利用空军切断交通运输尤其是铁路运输补给线,妄图不战而胜。为了向前方作战部队提供补给,志愿军铁道兵战斗在铁路运输线上,常常要在敌机连续疯狂的轰炸扫射中完成抢修抢建,保证铁路运输线畅通无阻。

我们铁三师从西线到东线,又从东线回到西线,在铁路线上出生入死地战斗了两年零九个月,没有休整过。在应对敌机绞杀战的激烈战斗中,志愿军铁道部队与朝鲜人民军战斗在一起。美军飞机每天要发动800多架次的狂轰滥炸,投弹总量超过了其在第二次世界大战投弹总量的三分之一。面对敌人疯狂的攻击,我军铁道兵战士硬是用血肉之躯,筑起了一条举世闻名的“打不烂、炸不断”的钢铁运输线,有力地保障了前方的后勤供应和战斗的胜利。

在那战火连天的日子里,我们部队几乎每天都有战友牺牲。我在师教导队的同班战友徐风仁,一位1943年入伍的老排长,有一天在电话里泣不成声地向上级汇报,他们排在抢修一座桥梁时实在太累了,他让大家稍作休息,就在此时一枚定时炸弹爆炸,造成很大伤亡。此后师部要求,各部队在抢修前都要细致排查定时炸弹。

在这种残酷的绞杀战中,我们师出了一位英雄,他叫王国章。一次抢修行动中,再次发现定时炸弹。为了排除炸弹,王国章找了一根长长的绳子,让战士在前面拉,他在后边推,万一定时炸弹爆炸,他的身体会挡住弹片减少伤亡。他这是把活的希望留给战友,把死的危险留给自己。好在最后他成功地排除了这枚定时炸弹,荣立二等功。

铁路线上,战友们争分夺秒地抢修铁路,死亡随时都可能降临。和我从皖南干校毕业后一起入伍的战友周娬,有一天押运工地施工材料路过我们司令部管理科,我俩难得重逢,于是相约一起就餐。饭后他着急要走,我看太阳还没下山,就劝他晚些走,否则遇上敌机太危险。他说:“工地等着我的材料施工,顾不了那么多了。”结果他的汽车刚走不远,防空警报就拉响了,顷刻间敌机临空,周娬汽车遭敌战机扫射。敌机飞走后,我狂奔到汽车处,只见司机从车里滚到了路上,而周斌在车上壮烈牺牲。这种战友诀别燃起许多人心中的怒火,激励着志愿军战士们奋勇杀敌。

为了避免遭遇敌军的地毯式轰炸,我们师部在一个地区不能久居,需要经常搬家。即便如此,我们还是多次遭敌机轰炸。一次我去兵站扛粮返回,只见四架“野马”式战斗轰炸机向我营地投弹。敌机飞走后,我回到营地,只见弹坑离我住的地方仅50多米,窗玻璃被击碎,枕套上还有一块发热的弹片。我庆幸自己当时未在家中,否则不堪设想。

一次,我军连续击落两架战机,引来了敌方的疯狂报复,这是我遇到的最严重的一次险情。只见空中战机不断俯冲攻击,我在地上清晰地看到敌机迎面对准我们扫射,这是我在战场上离敌机最近的一次,连敌机驾驶员都看得清清楚楚,密集的子弹落在我们周围。庆幸的是我们没有人受伤,事后我们立即转移。

当然,更危险的是抢修抢建的一线部队,他们几乎天天面临着敌机轰炸。我师管区重点桥梁——大宁江大桥先后经历了敌机38次轰炸扫射,敌方出动飞机1532架次,最多一天就出动256架次,投弹4113枚,给我军部队造成重大伤亡。

朝鲜战争中那条名扬世界的“打不烂、炸不断”的钢铁运输线,是中国人民志愿军铁道兵战士用鲜血筑成的。对此美军负责人曾经哀叹:“美国空军在朝鲜后方为摧毁共军补给线而进行的猛烈轰炸是失败的,敌军不屈不挠的努力,使供给品继续在铁路上运送。”“敌军不仅拥有无限的人力,并且拥有相当的建造能力,表现了不可思议的技巧和决心,以惊人的速度修复线路、修复桥梁。”

60多年过去了,我仍清晰记得朝鲜战场上我们志愿军铁道兵战士那种视死如归的战斗意志,那种一往无前的革命精神。

记得在1953年7月27日停战协定生效当晚,我们聚集在朝鲜云下里的打谷场上,与朝鲜老百姓和朝鲜人民军一起欢庆胜利。“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江……”的志愿军战歌和“炮火震动着我们的心,胜利鼓舞着我们”的抗美援朝纪录片的主题歌,震天动地,响彻云霄。我们为自己是一名中国人民志愿军战士感到光荣和自豪。

正因为有抗美援朝战场遭遇敌机轰炸的切身经历,所以当我看到国产歼-20隐形战机的那天,我激动得热泪盈眶。90年了,我们终于有了可以与美军比肩的第四代战机。我这个老兵深情祝福中国人民解放军在信息化道路上勇攀高峰,无往不胜。

□阮长义

作者1956年授衔时的照片

杜长伟 姜晗 摄

罗布泊“两弹”的摇篮

在新疆塔里木盆地东部,有一处充满自然和文化之谜的神秘地区——罗布泊。这里曾是古丝绸之路的“咽喉”地带;这里曾是牛马成群、绿树环绕、河流清澈的绿洲;这里曾拥有人口密集的楼兰古城。在漫长的自然变迁中,最终成为人迹罕至的荒漠。30年前,我国著名科学家彭加木来这里考察却神秘失踪,使罗布泊再次成为国内外瞩目的地方。

53年前,还是在这里,曾升起震惊世界的蘑菇云。从此,中国成为继美国、前苏联、英国、法国之后,世界上第5个拥有核武器的国家。自1964年10月16日,我国第一颗原子弹在这里爆炸成功,至1996年7月29日,中国政府向世界宣布中国暂停核试验的30多年时间里,这里共进行了42次核试验。原子弹、氢弹和地爆的烟云笼罩着罗布泊的上空。罗布泊,成为中国核武器的“摇篮”,它见证了中国人扬眉吐气的时刻,铭记着核试验11520个可歌可泣的故事。

1968年3月,我和西安百余名适龄青年,经过严格的政审、体检后,穿上绿军装,来到新疆戈壁滩腹地一个对外代号为8023的部队驻地,成为一名防化兵战士。部队司令部设在马兰,距罗布泊仅300公里。我所在的防化营,是在原子弹或氢弹爆炸后,按连编制,分乘摩托车、吉普车及装甲车,在第一时间冲向爆心,下车记录数据,并将试验的猴子和兔子带回营地。

我入伍的六年中,曾参加过两次氢弹试验和一次地下核试验。为保证在原子弹或氢弹试验时,能准确无误的取样和采集数据,在进入罗布泊试验场前,每天要进行数次演练,甚至还要蒙着眼睛拆装探测仪,寻找提前藏好的放射源。然而,更艰苦的是模拟训练,身上穿着手脚连体的防护服,头上戴着酷似大象鼻子的防毒面具。有的战友闻到胶皮味就恶心想吐,有时来不及摘下面具就吐了,吐出的污秽物堵住了通气活门,只好摘下防毒面具甩甩再戴上。为了防止呕吐,我们索性不吃不喝。夏季的戈壁滩气温高达45摄氏度,在滚烫的沙漠里埋下个生鸡蛋,10分钟便可食用。在模拟的试验场跑步取样,身上是密不透风的防护服,衬衣里里外外全部湿透。说了可能有人不信,每次演练下来,将连体的防化服向下倾倒,能倒出半脸盆汗水。这还不算,罗布泊的风沙大得惊人,若在帐篷外面吃饭,饭吃完碗底便是一层沙子。每逢春秋季,十级大风早已司空见惯。你把帐篷刚撑好,便被大风掀翻,无奈,只好住地窝子(一种干打垒的半地下建筑)。

核试验前,要提前半个月来到罗布泊。从营房到试验场区,要坐一天的敞篷汽车,到达目的地后,身上的尘土足有2公分厚,战士们个个都成了“泥塑”,只有转动的眼睛证明你是个活人。罗布泊寸草不长,打出的井水又苦又涩无法饮用,只能从马兰生活区拉水吃。一年中,只有夏季才能吃上蔬菜,连鸡蛋都是用蛋粉和着水搅拌后炒着吃,罐头、木耳和黄花是最好的干菜,只有在核试验时才供应。尽管条件异常艰苦,但参加核试验的解放军指战员都非常开心,个个朝气蓬勃。每当北京向世界宣布:在我国西部又成功地进行了一次氢弹试验,我们这些参加核试验的防化兵指战员的那种喜悦、激动、自豪,真是无法用文字来形容。

我入伍的第一年,便参与了我国第二次氢弹试验。1968年12月27日下午3时,轰炸机携带着氢弹飞临罗布泊上空。试验场的喇叭提醒现场的人员戴上特制的墨镜,随着主控室广播倒计时的声音:“6、5、4、3、2、1、起爆!”寂寞的戈壁滩上空,瞬时升起一颗神奇的“太阳”,接着便是蘑菇云翻滚。这次氢弹的爆炸量为300万吨,是我国第一次使用钚的热核实验。总指挥一声令下,我们防化营一连的吉普车,还有四连的装甲车像离弦的箭,冲在最前面。我们身上佩戴的计量笔,在距爆心十几公里处就开始“吱吱”作响,警示放射计量已超标。越靠近爆心,计量笔就响得越厉害。但我们全然不顾,心中只有一个念头:准确无误地抓紧采集数据。我们跳下装甲车,迅速抄出仪器上的读数,并把现场试验的猴子、狗和兔子牵走。为了减少核辐射,我们防化兵在爆心停留的时间只有十几分钟。返回营地后,守候在试验场外的战友迅速用手压泵吸水,冲洗装甲车和我们防护服上的放射性灰尘。党和国家领导人十分关心我们防化兵的身心健康,一般参加过两次核试验后,便安排我们轮流赴内地疗养院疗养,对身体进行全面检查。

在罗布泊——这块彰显共和国尊严的土地上,已先后有10万科研工作者和解放军指战员,肩负着祖国和人民的重托,以“不破楼兰终不还”的英雄气概,顶风沙、斗严寒、风餐露宿,用殷殷汗水、聪明和才智,引来惊天巨响,托出蘑菇云,圆了共和国的“两弹”梦。

53年过去了,而今蘑菇云早已消失,核爆炸的雷霆也已远去,而“罗布泊人”的自力更生、奋发图强、吃苦奉献的精神,已成为宝贵的精神财富,连同他们的“两弹”功绩,镌刻在共和国的丰碑上,激励着一代又一代华夏儿女,为“中国梦”不懈地拼搏。 □张鹰

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书