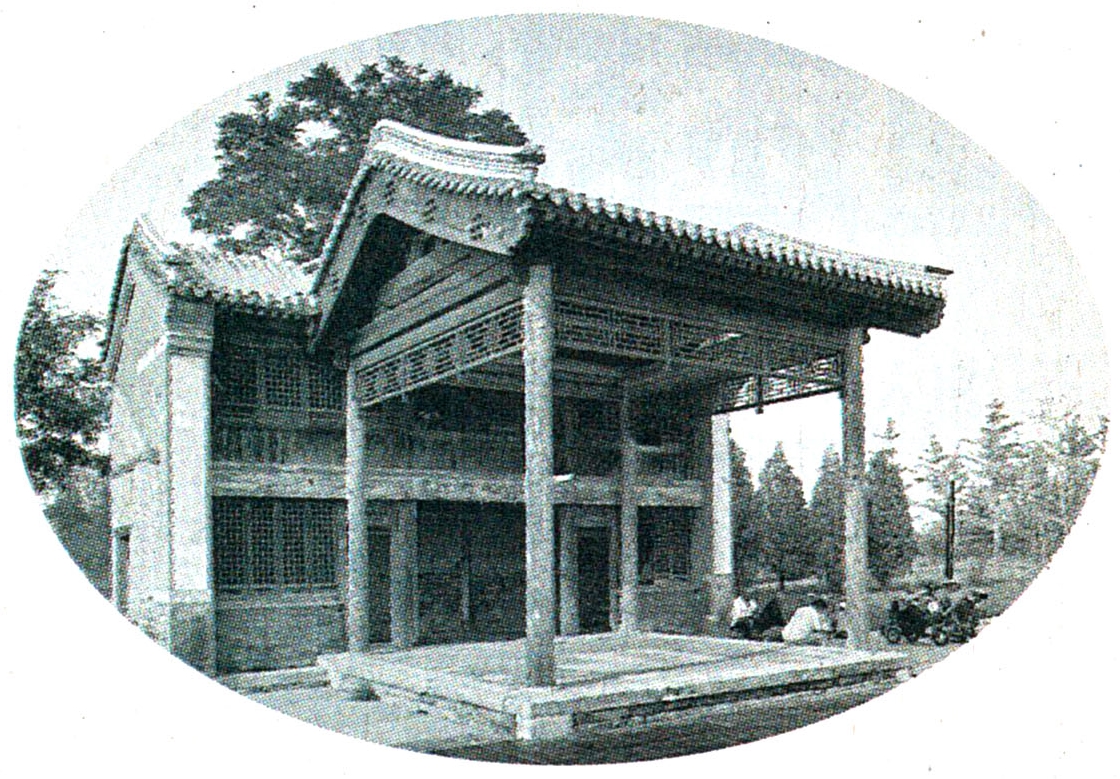

老戏台

□孙剑波

无论时间跨度多大,历史的陈迹总给人一种遗世独立的感觉。就像许多老而弥坚的长者一样,活得越久,岁月赋予他的故事就越多,故事越多,他存留的理由就越充分。普通遗物尚且如此,戏台这种整日与感情发生瓜葛的地方更有酝酿故事的可能性了。我们村里的老戏台,建于上世纪70年代中后期,现在虽然残破如衣衫褴褛的乞丐,但高大的内部架构依然结实如初。不过与周围通体贴着光亮瓷砖的民房极不协调,于是它自然而然地成为一个堆放杂物的场所,木料、石子、砖块拥塞其间,昔日的旖旎风光随着时代变迁沦为尘满面、鬓如霜的落魄样子。再往后,听说我们整个村子还要拆迁,建工厂,实行城镇化。到那时,戏台可能真的要寿终正寝了。

顺着有关舞台的记忆,很容易抵达那些行将模糊的岁月。一到晚上,大红大绿的帷幕、灼灼逼人的舞台灯光,把村委会的院子打扮得像过节一样热闹。人们吃过红薯稀饭、包谷面馍、自制的腌白菜后,就急急地搬着长凳到戏台下占位置,在凳子腿下垫砖头。我和发小们更多的时候是在人群里钻来钻去,买五分钱一串的糖葫芦,去戏台侧面的小房看演员化妆。演《洪湖赤卫队》韩英的竟是我们学校的燕老师,她满脸的痘痘化上浓妆,就漂亮得跟画上的穆桂英一样。我尤其羡慕的是张副官,一身灰色的军装,大檐帽,腰间扎着宽宽的牛皮皮带,皮带扣子锃亮,左肩至腰部斜斜地挎着武装带,最叫人心痒痒的是皮带上那只三角形的牛皮枪套,里面是一支乌黑油亮的塑料手枪。那时我意识里闪过一个可怕的念头,偷了那支手枪,埋在后园的枣树下。但是一听说大檐帽下的张副官就是我们以厉害著称的体育老师,我急忙打消了那个念头……

正式开演后,男孩子们一心只等着看打仗的场面,台上的演员一举枪,幕后的工作人员就把摔炮往地上一摔。这时我们还有一个更有趣的游戏就是把提前买来的摔炮跟着一起摔,于是演员一举枪,台上台下的摔炮噼噼啪啪响个不停,总领班嫌影响了舞台效果,猛虎一般从化妆室跳了出来,满院子追赶我们这些没有笼头的野马,可是他老胳膊老腿哪能跑过我们,没几步就让地上的电线绊了一跤,几个管事的扶着他爬起来,他拍着浑身的土,气急败坏地喊叫:“快叫民兵排长,抓这帮小猴崽子。”这时候我们往往躲在黑暗的角落正笑得上气不接下气。

孩子们大多数时候是听不懂或者根本不愿意听戏词的,但演到韩英唱:“秋风阵阵,湖水浩荡”时,那几句却十分清晰地传到耳朵里,我心头一震,静下来时,脑子里总是回响着那一声高亢悲凉的旋律,总有一片辽阔的湖水在眼前闪现,想着那戏词原来也和文章诗歌一样奇妙,总把人带到一个奇妙无比的空间。我想,那就是最初的感动。

在样板戏、红色经典的浪潮中,社员们的意志像在熔炉里冶炼过一般,夜里看戏,白天照常精神抖擞地投入到修渠、开荒、耕种的生产运动中。改革开放之后,古典戏曲才从沉寂中复苏,极大地丰富了人们的生活。再后来,电影取代了戏剧,一切都变得面目全非了,戏台的意义仅在于把一块银幕的四角拴在它的房梁上,成了故事之外的附属品。在那块数丈宽的平台上,没有了铁血英雄们的慷慨激昂,没有了才子佳人的月下唱和,没有了战马嘶鸣和刀光剑影,没有了胡琴幽咽和鼓乐喧天,没有了“王超马汉喊一声”,戏台一下就落寞了,像一位风光不再的老人,在渐行渐远的光阴里独自感叹着,咀嚼着,回味着。

终于,连电影也有曲终人散的时候,老戏台真的要在苟延中度过它的风烛残年了。我走过这座曾经承载了一个时代记忆的老建筑时,心中是无限的酸楚,再过一些时日,它也许就原地消失了。关于它的故事也会从人们记忆中消失吗?那一幕幕光彩照人的演出,一声声撼人心魄的唱腔,一双双纯净虔诚的眼眸,倾诉的是一代人心灵的发声,透射的是一个时代的精致缩影。没有了回忆,生命也就失去了最动人的光环。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书