重走丝绸之路 共话丝路精神

——全国工会媒体丝路行(宝鸡站)

习近平谈“一带一路”

2013年9月7日,国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲,提出了共同建设“丝绸之路经济带”的畅想。同年10月3日,习近平在印度尼西亚国会发表演讲,提出共同建设“21世纪海上丝绸之路”。中国国家主席习近平统筹国内国际两个大局,深刻观察和思考世界形势,顺应时代潮流,适应发展规律,首倡“一带一路”,得到国际社会特别是沿线国家积极响应。

在国内国际多个重要场合,习近平主席对“一带一路”建设的历史人文、重大意义、路线方法,“一带一路”提供的世界机遇等进行深刻阐述,为推动共建“一带一路”走深走实、行稳致远指明了正确方向,勾画了宏伟蓝图,提供了重要遵循。

A 历史人文

赋予古代丝绸之路全新时代内涵

“一带一路”倡议,唤起了沿线国家的历史记忆。古代丝绸之路是一条贸易之路,更是一条友谊之路。在中华民族同其他民族的友好交往中,逐步形成了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为特征的丝绸之路精神。在新的历史条件下,我们提出“一带一路”倡议,就是要继承和发扬丝绸之路精神,把我国发展同沿线国家发展结合起来,把中国梦同沿线各国人民的梦想结合起来,赋予古代丝绸之路以全新的时代内涵。

——2016年4月29日,中共中央政治局第三十一次集体学习

不同民族、不同文化要“交而通”

“一带一路”建设,倡导不同民族、不同文化要“交而通”,而不是“交而恶”,彼此要多拆墙、少筑墙,把对话当作“黄金法则”用起来,大家一起做有来有往的邻居。“一带一路”延伸之处,是人文交流聚集活跃之地。民心交融要绵绵用力,久久为功。

——2016年1月21日,《共同开创中阿关系的美好未来》

对古丝绸之路的传承和提升

“一带一路”贯穿欧亚大陆,东边连接亚太经济圈,西边进入欧洲经济圈。无论是发展经济、改善民生,还是应对危机、加快调整,许多沿线国家同我国有着共同利益。历史上,陆上丝绸之路和海上丝绸之路就是我国同中亚、东南亚、南亚、西亚、东非、欧洲经贸和文化交流的大通道,“一带一路”倡议是对古丝绸之路的传承和提升,获得了广泛认同。

——2014年11月4日,中央财经领导小组第八次会议

B 重大意义

造福沿途各国人民的大事业

为了使我们欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔,我们可以用创新的合作模式,共同建设“丝绸之路经济带”。这是一项造福沿途各国人民的大事业。

——2013年9月7日,在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学的演讲《弘扬人民友谊共创美好未来》

为构建人类命运共同体注入强劲动力

我们携手推进“一带一路”建设国际合作,让古老的丝绸之路重新焕发勃勃生机。新的起点上,我们要勇于担当,开拓进取,用实实在在的行动,推动“一带一路”建设国际合作不断取得新进展,为构建人类命运共同体注入强劲动力。

——2017年5月15日,在“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会上的闭幕辞

C 路线方法

同“一带一路”沿线国家和地区商建自由贸易区

加快实施自由贸易区战略是一项复杂的系统工程。要加强顶层设计、谋划大棋局,既要谋子更要谋势,逐步构筑起立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的自由贸易区网络,积极同“一带一路”沿线国家和地区商建自由贸易区,使我国与沿线国家合作更加紧密、往来更加便利、利益更加融合。

——2014年12月5日,主持十八届中共中央政治局第十九次集体学习时指出

乘势而上、顺势而为

中国人说,“万事开头难”。“一带一路”建设已经迈出坚实步伐。我们要乘势而上、顺势而为,推动“一带一路”建设行稳致远,迈向更加美好的未来。

——2017年5月14日,在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲《携手推进“一带一路”建设》

D 世界机遇

不是独奏,而是合唱

“一带一路”建设秉持的是共商、共建、共享原则,不是封闭的,而是开放包容的;不是中国一家的独奏,而是沿线国家的合唱。“一带一路”建设不是要替代现有地区合作机制和倡议,而是要在已有基础上,推动沿线国家实现发展战略相互对接、优势互补。

——2015年3月28日,在博鳌亚洲论坛2015年年会上的主旨演讲《迈向命运共同体开创亚洲新未来》

同沿线各国分享中国发展机遇

中国的发展得益于国际社会,也愿为国际社会提供更多公共产品。我提出“一带一路”倡议,旨在同沿线各国分享中国发展机遇,实现共同繁荣。

——2016年9月3日,在二十国集团工商峰会开幕式上的主旨演讲《中国发展新起点全球增长新蓝图》

古丝绸之路与共建“一带一路”

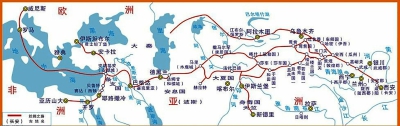

丝绸之路是指起始于古代中国,连接亚洲、非洲和欧洲的古代商业贸易路线。

丝绸之路在世界史上有重大的意义,是东西方文化交汇的桥梁。19世纪70年代,德国地理学家李希霍芬(FerdinFreiherr von Richthofen)将源于西汉都城长安(东汉延伸至洛阳),直达西方的这条东西大道誉为“丝绸之路”。后来,史学家把沟通中西方的商路统称丝绸之路。其上下跨越历史2000多年,按线路有陆上丝路与海上丝路之别。陆上丝路因地理走向不一,又分为“北方丝路”与“南方丝路”。陆上丝路所经地区的地理景观差异很大,人们又把它细分为“草原森林丝路”“高山峡谷丝路”和“沙漠绿洲丝路”。

汉武帝时,张骞两次出使西域,开拓了丝路,被称为“凿空之旅”。自此以后,中国和中亚及欧洲的商业往来迅速增加。通过这条贯穿亚欧的大道,中国的丝、绸、绫、缎、绢等丝制品,源源不断地运向中亚和欧洲,因此,希腊、罗马人称中国为赛里斯国,称中国人为赛里斯人。所谓“赛里斯”即“丝绸”之意。通过丝绸之路,汉武帝派遣的使节最远到达了犁轩(今天埃及亚历山大港,附属罗马)。这是汉朝的正式官方使节达到的最远国家,直达欧非大陆,直接联通了西方和汉朝之间的联系。

公元73年,东汉时的班超又重新打通与中原隔绝58年的西域。此时,罗马人征服叙利亚的塞琉西帝国和埃及的托勒密王朝后,通过安息帝国、贵霜帝国和阿克苏姆帝国取得中国的丝绸。同时,罗马帝国也首次顺着丝路来到当时东汉的都城洛阳。在通过这条漫漫长路进行贸易的货物中,中国的丝绸最具代表性,“丝绸之路”因此得名。

丝绸是古代中国沿商路输出的代表性商品,而作为交换的主要回头商品,也被用作丝路的别称,如“皮毛之路”“玉石之路”“珠宝之路”和“香料之路”。隋唐时代(589-907)丝路空前繁荣,胡商云集京师长安,定居者数以万计。唐中叶战乱非常频繁,丝路被阻,规模远不如前,海上丝路逐渐取而代之。

海上丝路起于秦汉,兴于隋唐,盛于宋元,明初达到顶峰,明中叶因海禁而衰落。海上丝路的重要起点有泉州、番禺(今广州)、明州(今宁波)、扬州、登州(今蓬莱)、刘家港等。同一朝代的海上丝路起点可能有两处乃至更多。规模最大的港口是广州和泉州。广州从秦汉直到唐宋一直是中国最大的商港。明清实行海禁,广州又成为中国唯一对外开放的港口。泉州发端于唐,宋元时成为东方第一大港。

古丝绸之路包括陆上丝绸之路和海上丝绸之路,是自古以来联系东方与西方、贯通亚非欧及拉美许多国家和地区的主要通道。古丝绸之路绵亘万里,延续千年,积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。2013年秋天,习近平主席在出访哈萨克斯坦和印度尼西亚时先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,即“一带一路”倡议。这一倡议提出后,得到了“一带一路”沿线的亚洲、非洲、欧洲国家和地区以及世界其他国家和地区的广泛响应与支持。当前,共建“一带一路”正在向落地生根、持久发展的阶段迈进。

取长补短,方能不断进步。世界的发展和人类文明的进步总是不平衡的,但没有什么事物是一成不变的。先进的并不注定永远先进,落后的也并不注定永远落后,先进与落后是可以相互转化的。古丝绸之路交流互鉴的历史,为这种相互转化进而推动人类文明发展提供了许多明证。今天,中国和各国共建“一带一路”,就是要倡导开放包容、互学互鉴,共同推动人类文明发展。

互利互惠,方能合作共济。老子有句名言:“既以为人,己愈有;既以与人,己愈多。”意思是说,越是为别人着想,自己收获就越多;越是懂得给予和奉献,自己得到的就越多。也就是说,人们之间、国家之间、地区之间只有互利互惠才能合作共济、合作共赢。这是总结社会交往经验得出的正确认识和基本道理。今天,中国和各国共建“一带一路”,就是要追求互利互惠、合作共赢,释放各国发展潜力,实现各国之间经济大融合、发展大联动、成果大共享。 (滕文生)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书