文/成敏霞

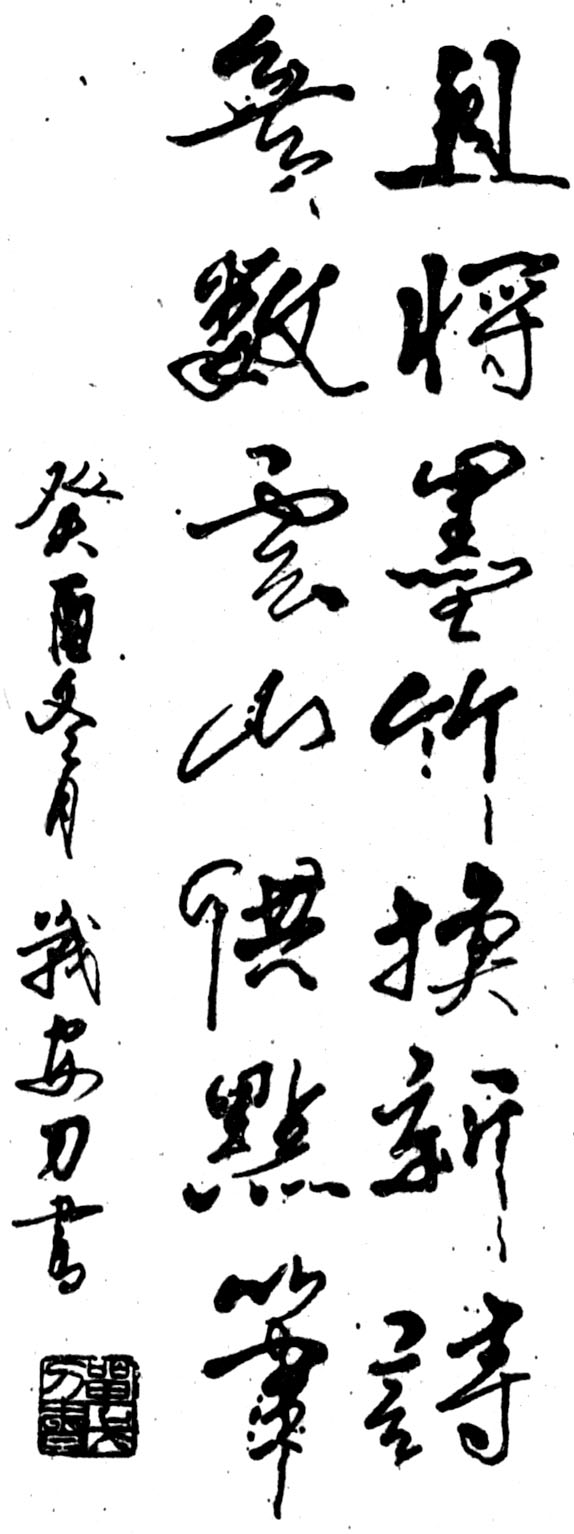

工厂里钳工用过的废旧钢锯条,在平常人眼里并不在意,可在秦岭电气公司刘战安的手中,却可以成为生花妙笔,经过他的旋转腾挪,以意领气,倾刻间,一幅既有毛笔字柔软韵味,又有硬笔字刚劲气质的书法作品跃然纸上,展示了他独具风格的刀笔书法,令人们啧啧称羡。

年届四十有三的刘战安,自幼酷爱书法,尤为喜好硬笔书法,先后用钢笔、园珠笔、树枝、竹片、火柴棍、手指等研习硬笔行草,可他总感到还不称心如意。1988年的一天,他去某机加车间办事,无意中脚下踢响了地上的半根锯条,便弯腰拣了起来。他望着手中那约1厘米宽15厘米长的废钢锯条,心中产生了以此改进硬笔书法工具的念头。于是,他在砂轮上将锯条一端磨出笔尖形状,开始钻研锯条刀笔书法。起初,手指握锯条不习惯,墨蘸多了,笔尖刚触纸就滴个梅花朵朵,墨蘸少了,写出的字线条细,没有立体感,而且下笔轻了,写不出毛笔字的韵味,下笔重了,纸易划破。为了掌握锯条写字的特点,刘战安一次又一次试验握笔指势,探寻侧锋、中锋用笔方法,体味墨汁蘸量和下笔适度。没有老师,他就从书店买回众多书法名家碑帖,柳公权的、颜真卿的、赵孟頫的、王羲之的,不管是楷、隶、行、草、篆,还是南派北派,他都认真临摹,反复练习;没有时间,他就利用节假日工余空隙,每每茶余饭后,他捧起字帖一坐就是几个小时,细细揣摩。开弓没有回头箭,刘战安在刀笔书法这条路上越走越投入。每逢出差,他都随身携带字帖和钢锯条,有空就写起来,哪怕只能写一个字的时间,也不放过。出差期间,他在办好公事的前提下,总是要光顾书店寻找历代名家的书法优秀作品,走在大街上,他的一双眼睛留意的不是异地风光,而是注意商店门上的牌匾字迹,用心去临摹,用手去比划。日复一日的临习,使他领会了字的结构、运气和笔势,培养出了对字的记忆力。日积月累,脑子里贮存的名家法帖日渐其丰,下笔写字渐渐胸有成竹,临池创作师古而不泥古,形成了自己挥笔飘逸、章法自然流畅、笔势刚柔共济、雄强潇洒而又不失法度的艺术风格,使人感到韵味无穷。

功夫不负有心人。刘战安的作品已在社会中崭露头角,1991年他应湖北《武陵源碑林首届国际书法艺术大赛》之邀,两幅作品均被采用;同年又参加《黄鹤杯中国汉字少数民族文字全国书法大赛》获三等奖;1993年他的刀书作品又荣获由18个国家和地区近万人参赛的国际《爱克发·华人硬笔书法艺术中国展》展示优等奖,并在香港、日本、台湾、泰国、加拿大等地巡展。