文/赵德铭

药王山,在我省耀县城东约三华里处。唐代名磬玉山,属桥山山脉。因整个山脉由东峰瑞应、南峰起云、西峰升仙、北峰显化、中峰齐天组成,五峰对峙,顶平如台,与长安县南五台山遥相对应,故又被人们称为北五台。五台山,是我国唐代大医学家孙思邈的故乡,孙思邈在民间被老百姓称为“药王”。因此,后人便将他生前隐居过的五台山又称为药王山。

我沿着参差不齐的石基山路,拾阶而上登完300多层台阶之后,即来到北峰显化台前的石门洞。石门洞,也称“一天门”,修建于公元538年的明嘉靖年间。爬上突兀的“一天门”石阶,便到了明代修建的药王大殿。大殿内,正堂供着3米多高的药王座像,药王身着袍服,栩栩如生,笑迎宾客。香客游人,凡到此者,或正襟跪拜、或对药王久久地注视,从人们的神态和眼神中可以看出,大家无不对这位经历了隋文帝、唐太宗、唐高宗三位帝王,活了140余岁,从事医药研究达80余年,为人类医学事业作出巨大贡献的药圣,表露出虔诚的爱戴之心。

药王座像后,有一约3米见方,长达数十里的石洞,相传泾河龙王有病,求医于孙思邈,孙为它治愈之后,龙王为报其恩,竟以身穿凿此洞,专为孙思邈隐居而用,因此又称“龙穿洞”,是古耀州八景之一。

大殿东侧院内,是古碑精华荟萃的地方,共有各种石碑60余通,其绝大部分都与孙思邈有关。其中以宋徽宗题的“褚慧龙亭云篆诗文碑”最负盛名。另有“感德军五台山静应庙额敕并加妙应真人告词碑”、“耀州五台山静应庙记和静应庙敕告碑”和“感德军五台山唱和诗碑”等,都是研究孙思邈的重要资料。紧靠碑亭南侧偏殿内,还供有扁鹊、华佗、张仲景等十大名医塑像。

在正殿西侧院内,有一巨型石盆,石盆上方刻有“石盆仙迹”四个苍劲有力的大字。此盆相传为孙思邈当年洗药之用池,今日池内尚有满池清水,被人们称为“洗药池”。

离开药王大殿,沿着山道向东行数百米,便是隋唐石窟,内有大小佛龛七个,佛像四十余尊。据窟内石碑记载,这些石佛都系隋唐时代所造,石佛中,有的赤足立于莲花台上,有的头戴花冠,有的袒胸披巾,有的项饰缨络,真谓同中有异,异中有同,形态逼真,各具风姿。

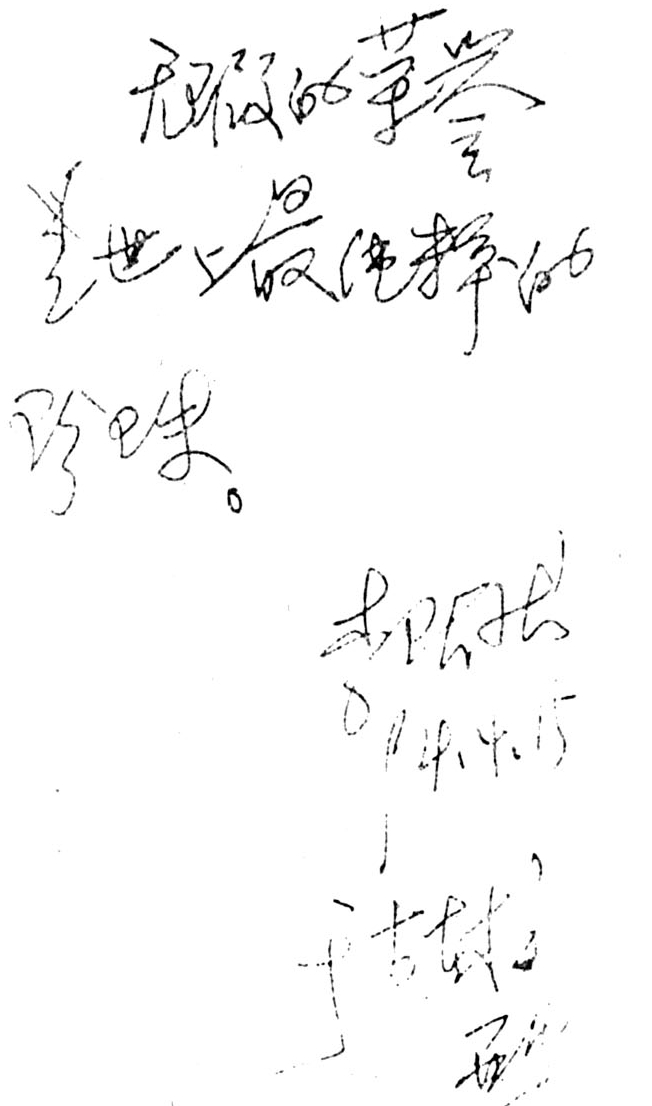

最后当我来到中峰齐天,读到清人顾曾烜所作的《华原风土词》:“漫衍鱼龙百戏场,分棚啸侣各行觞。春人来去纷如织,箫鼓千村赛药王”诗句时,仿佛当年人们为了纪念这位药圣,每年在此举办“赛药王”的祭祀盛况,又浮现在眼前。