(上接一版)谁料,朱泰荣老师终因突发性脑溢血,抢救无效,去世了,终年54岁!

在弥留之际,医护人员听他在说着什么,以为他要留遗言,可是总听他在说:“棉花……价格……市场……经济……”学生们的心灵震颤了:“这正是最后一课的内容呀!”

在学生身上他倾注了一腔心血

朱泰荣开朗乐观,“我身体好”几乎是他的口头禅,谁也料不到脑溢血症竟突然夺去了他的生命。其实他自己也知道,一张健康不良的黄牌早在去年就出示了。学校为教师普查身体时,发现朱泰荣患高血压和心肌劳损;一个月前去医院看病时,医生又告诉他:“必须休息,住院治疗。”朱泰荣听后却摇摇头:“高三的课一节也不能耽误,我这时休息就对不住学生,对不起家长!”就这样他封锁了自己患病的消息,妻子、儿女、同事、学生一点都没有觉察。他对医生说过,把高三学生送走再来医院治病。可是已经迟了。

追悼会后,学生段志明在朱老师的遗像前长跪不起,长时间地哽咽着。志明是农村孩子,家里生活困难。冬天没有棉衣,朱泰荣把自己的绒裤送给他。段志明不肯穿,朱泰荣又拿出20元钱递给段志明:“贫困不可怕,向困难低头中断学业才是懦夫!”朱老师慈父般的爱心,成为段志明坚持学下来的精神支柱。

朱泰荣可以不怕贫困,可是,贫困对他却是毫不客气。他一人工作养活4口人,馒头泡稀饭就几根咸菜,常常是他家的一日三餐。上届有3位学生准备考体校,家境和段志明不差上下。下午训练结束,早已是肌肠辘辘。朱泰荣设法在家里煮好鸡蛋面请他们。在训练最艰苦的最后2个月,朱泰荣天天为他们备晚饭。妻子说:“他自己舍不得吃鸡蛋,学生参加体育考试时,老朱煮了50个鸡蛋送他们起程,还嘱咐学生体考消耗大,一定要吃饱肚子。”

同在苍天下,朱泰荣的一儿一女这时正在阎良职校自费读电大,一周一大瓶咸菜,连教职员工也有点看不下去。他那懂事的女儿却说:“为了学生,因为贫困和劳累,父亲把生命都押上了,作儿女的还有什么可说!”

朱泰荣心里只有学生。为了学生,他拿生命赌明天。住校的学生没有开水喝,朱老师在家里烧好水,一壶一壶送到学生宿舍;他自制一个小药箱,备有治感冒、跌打损伤等常用药,唯独没有可以挽救自己生命的急救药。为了减轻学生经济负担,夜深入静了,他在灯下一字一行刻蜡板,为学生印资料,直到劳累过度,喋血讲台……

和大多数老师一样,朱泰荣把品学兼优的学生视为掌上明珠。不同的是,对学习差一点、淘气一点的学生,朱老师给予的是更多更深的爱。

“我就算是一个差学生。”张燕小声地说,“朱老师认为我和另外2个同学考幼教专业合适,就帮我们联系音乐、舞蹈老师。去陕师大考专业课,别的考生都是家长陪,我们3个是朱老师送去的。第一批我们没赶上,第二批是4月21日,我们接到通知的时候,朱老师正在吃饭,他放下碗就带着我们赶到师大。还前后奔忙了两三个小时,联系好不花钱的大学生宿舍给我们住。有朱老师在跟前,我们胆子很正,发挥得很好,3个人专业课都通过了。为了我们文化课业也能赶得上,朱老师不但批改我们的作业、查笔记,就连我们的课本也要收上去查阅。”翻开学生的课本和作业,上面密密麻麻划满了朱红的圈点……

朱泰荣的星期天和其他节假日,差不多都是在办公室里度过的。报上的重要文章、时事述评,他都反复研读,剪贴的各种资料装订了几十大本,至今还存放在牛皮纸袋中。几年来他写了10多万字的读书笔记。不少文稿还发表在教学报刊上。据学校统计,他带的学生参加会考和高考的及格率达到95%,优秀率达到80%,在临潼县总是名列前茅。

人虽去了他仍是一盏不灭的明灯

30多年前,周恩来总理视察南京师大附中。学校推选品学兼优的2名学生代表,捧着鲜花接受周总理的接见,朱泰荣就是其中之一。他从小学、中学到大学都是三好学生。工作后,他多次被评为分局、路局教育战线先进工作者。可是,直到他去世,他教了3年的学生才从他亲人口中得知他少年时代曾获得被总理接见的殊荣。共同工作多年的老师们也只知道他的办公桌的玻璃板下面,最醒目的位置上压着周恩来总理的手迹影印件:《我的修养原则》。

朱泰荣老师思想境界很高。几年前,陕师大几位学生来铁中实习,他们发现朱老师对学生这种真挚的爱心,同时,还发现朱老师在班上清洁区和办公室值日这种琐碎的事都是亲自带着学生干,有些不解地问:“朱老师,你这是为了什么?”朱泰荣答道:“言高为师,行正为表。我们政治教师,自己就要给学生做出样子带头做雷锋那样的人。”

在铁中政治教研组,李小兰老师说:“朱泰荣老师把事业看得比生命还重要。那种执着的追求让人惊叹。”铁中党委书记赵长安介绍说:“朱老师给我印象最深的是贫困,但他每次找我谈话,只讲工作,一个字也不提家庭困难,他是教师中最贫困的,可是从来不向组织要救济。他不写困难申请,学校当然忘不了他。”

在铁中家属院的一间用旧砖和废木料搭成的塑料棚里,我们走访了朱泰荣的爱人肖红霞。她指着丈夫的遗像和桌上的供品对记者说:“这里以前是灶房,现在成了他的灵堂。你们不知道,他这人有多好,有多善良……”是呵,作为人民大学的高材生朱泰荣,在1964年的社教中却爱上了长安县的农家姑娘肖红霞。婚后俩人长期分居两地,直到1988年他才把妻子和儿女的户口转到临潼。患病的肖红霞一直没有稳定的工作,全家的费用都要靠朱泰荣的工资维持,还要接济红霞的老人和自己远在安徽淮安的老母,但朱泰荣毫无怨言。院内院外近年来一座座家属楼拔地而起,当然也不乏豪华宽敞的新居,朱泰荣因家属调来迟而住在小平房里。实在住不下,他就和妻子在平房前搭起一间塑料棚当厨房并让儿子住宿。去年春节,朱泰荣即兴在卧室写了这样一幅对联:“高楼豪居度佳节,低茅陋舍也过年”,横批是“上下同乐”。

今年学校里集资建家属楼,按资格朱泰荣完全可以挑最佳层次的单元房,可因为经济拮据他却选了出钱最少的六楼。就这还差1.1万元拿不出来,因为他家的积蓄仅有2000元呀!当时建房催得急,几位老师我2000元、你1000元地帮助他凑足了建房集资款。眼看着大楼建成了,不少同事看到朱泰荣这样的老教师的单元房还不如一些年轻人的房子好,心里也觉得难过。可朱泰荣却高兴地说:“我要把78岁的老母从淮安接来,让她老人家住上新楼房!”肖红霞流着泪告诉记者:“直到现在,我还不忍心把他去世的消息告知淮安的白发老母,这要老人的命啊!”朱泰荣的生活够清贫了,他留给儿女的遗产是只花几十元购买破木板做的家具和因购房而借的万元债务。可是,他留给后人的精神财富却是无价之宝!

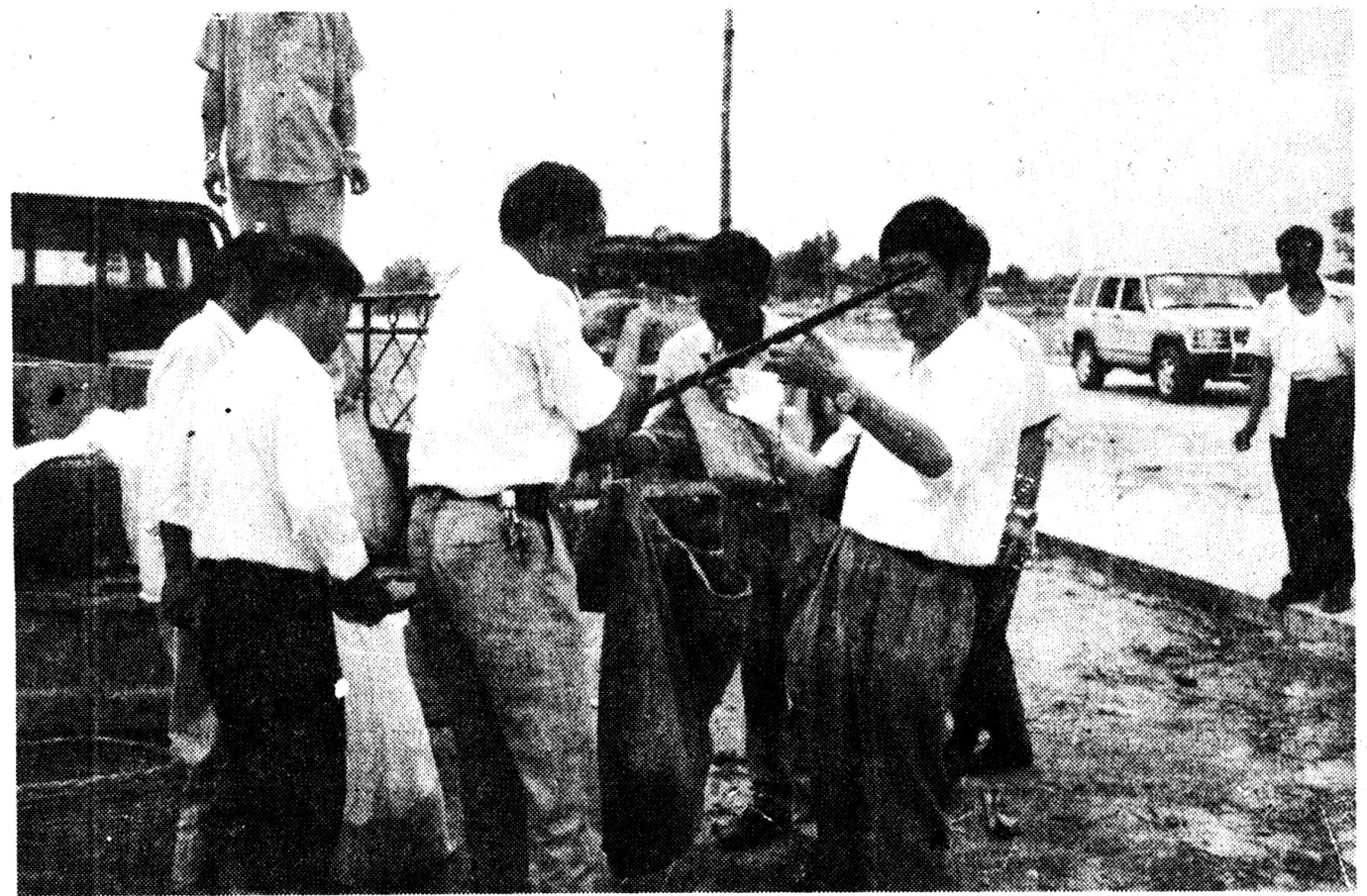

朱泰荣和同事、学生建立起深厚的友谊和真挚的感情。6月6日的追悼会上,上百名前几届学生闻讯赶来,老师、学生、家长400多人自发赶到,想看他最后一眼,礼堂里哭声连成一片。在朱泰荣送医院进行抢救的时候,他任班主任的高三一班学生在全校发起募捐活动。团支部书记张琦“救救我们的老师”的广播倡议刚落音,师生们不顾倾盆大雨和电闪雷鸣,流着泪争相捐款,一位同学把打工挣的100元钱也献出来了。短短的一天内,师生捐款5000余元。几位同学还自发地找到几家报社,请记者写他们的好老师朱泰荣,说朱老师是世上最好的人!

6月26日,临潼铁中党委作出了向朱泰荣同志学习的决定。“七·一”前夕,朱泰荣被评为西安铁路工程总公司优秀共产党员。总公司党委发布了“向优秀党员朱泰荣同志学习的决定。”

朱泰荣老师永远离我们而去了,但他用生命铸成的“言高为师、行正为表”的精神之灯永远不会熄灭!