□文图/黑明

每个人都有自己的青春年华,而青春年华总会留下美好的回忆。

但是,在中华五千年的文明史上,有整整一代人却有所不同。他们有人说:“我们的青春期很短,幼稚期很长。”还有人说:“我们的青春期可以说是跑过的,也可以说是掠过的。”甚至有人说:“我们这代人根本就没有过青春期!”说这些话的人就是我这两年所拍摄的“知青”。

“知识青年”这个历史名词最早产生于1955年。1968年12月21日,随着毛泽东主席“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”的指示发表,更多的城市青年或自愿或无奈地离开了自己熟悉的城市,从而出现了“知识青年”上山下乡的高潮。

据《知青档案》记载,1968年至1978年全国上山下乡的知青达1623万人。在革命圣地延安地区——目前仍然贫瘠的黄土高原,仅来自北京的知青就达26000余名。在陕北特有的土窑洞中,他们伴着黄土、北风、锄头、油灯度过了漫长岁月,付出了壮丽的青年……

如今,他们已经年过四十,绝大多数都逃离了这块曾经洒下他们汗水和泪水、梦想和欢笑的黄土地。但至今仍然有数百名知青留在了延安山区,默默地劳作着。近30年的风土磨砺,他们已忘记了城市,成为黄土高原上的真正子民。

曾经有不少人问我“你为什么要拍知青?”或“你是怎么想起拍知青的?”说到这里,首先得追溯到我的童年。记得是我6岁那年,一批又一批佩戴大红花的知青被解放牌大卡车吃力地送到陕北的每个角落,从而使我见到了拖鞋、塑料布、火车头帽子等从未见过的东西。不久,我上学了,班主任是一名女知青,她叫张福英,教了我们两年后就走了。没过多久,我们的音乐老师也换成了一名北京知青,尽管我的五音不全,但她对我同样很好,十年二十年过去了,知青在我的脑海里至今保留着深刻的印象。

1994年后半年,我产生了拍摄《走过青春》百名知青报告摄影集的想法。几个月的时间,我在几家档案馆找到不少资料,同时也得到了一些有关知青的信息。1995年1月的一天,我在北京站的民工潮中挤上了西去的列车,回到了离别4年的陕北。两年的东奔西走,我不知跑过了多少路,流了多少汗,不说北京,光陕北就飞了9趟,许多知青的故事,至今仍时时震撼着我的心。

一些知青,既有普通的小学教师,也有中外驰名的大学教授;有默默无闻的家庭妇女,也有经常在电视屏幕上与观众见面的知名人士;有从事体力劳动的养路工,也有在国际学术界出类拔萃的科学家;有修公共厕所的,也有设计高楼大厦的;有修理自行车的,还有研制飞机的;有来到陕北再没回过北京的,也有出国就像串门一样的;有下岗的,也有当官的;有卖菜的,也有名记者;有吃了上顿没下顿的,当然也少不了腰缠万贯的京城阔佬。总之,100名知青,100个活法

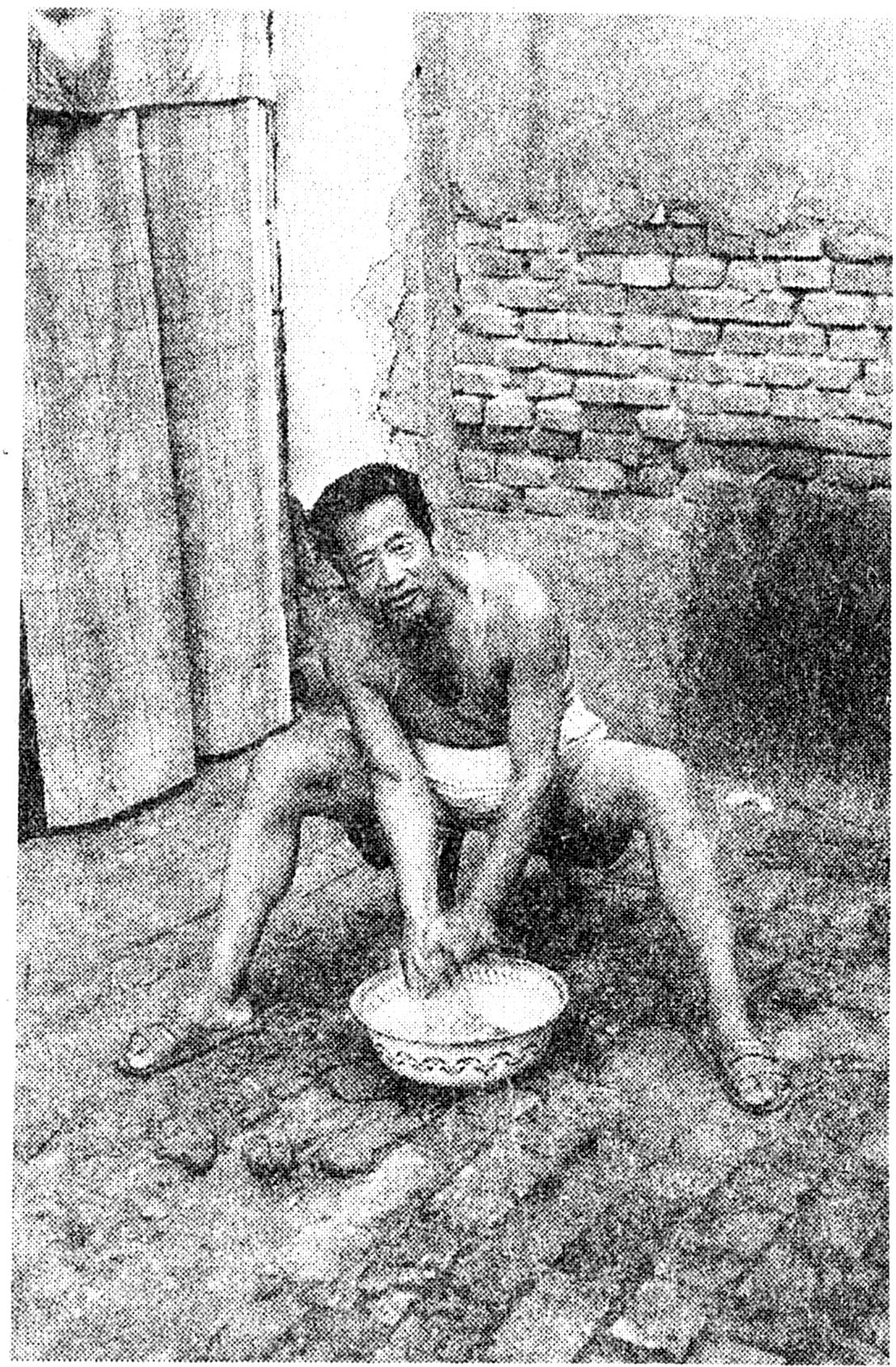

张明生,1948年生于北京,北京西颐中学六八届初中毕业生。1969年1月18日他和12名同学来到陕西宜川县新市河公社上北赤大队插队落户。也许是由于他年龄大的缘故,第二年村长给他分了个知青组长的职务。他以身作则,在虚心接受贫下中农再教育的同时带领知青帮助队上创办学校,建立医疗站,设立毛主席语录台,在村民中还实行了早请示晚汇报的革命大行动,把不知沉静了多少年的村子一下搞得沸腾起来了。同年底他出席了全县知识青年积极分子代表大会。回村不久,他又被派出当民工,修公路、架铁路,一次次受到各级领导的表扬和贫下中农的好评。1971年5月,他被贫下中农推荐去延安钢厂当上了炼钢工人,曾多次被评为先进工作者。1977年初,30岁的张明生爱上了当地女青年魏桂萍,不久结婚,使离开土窑洞好几年的张明生又一次搬进了当地农民的土窑洞。从此,他忙工作,忙儿女,过着紧日子。他每天下班回来不是担上粪筐上山就是找起锄头下地,房东家的农活他又忙了整整10年。1986年4月落实知青政策,魏桂萍被照顾到钢厂当合同工,一家4口总算住上了公家的窑洞。十块两毛钱的人均收入一下增长了将近一倍,虽然不算很富裕,但毕竟宽松了许多,把他回北京的欲望也冲淡了许多。近年来,延安钢厂的生产一停再停,从1995年5月份起他们再没有领到分文工资,他家整天吃了上顿没下顿。什么时候才能摆脱这种困境,这是张明生最为关心和最为着急的事情。

周德生,1948年生于北京,北京清河中学六八届初中毕业生,由于父母曾参加过“一贯道”组织,因此,他在学校受到老师和同学的歧视。为表明自己未受家庭的“污染”,在轰轰烈烈的上山下乡运动中,他积极要求到最艰苦的地方去干一辈子革命。1969年1月初,他满怀激情到陕西延川县永坪公社王家屯大队当上了新农民。从此,他主动接近那些热血沸腾的革命青年,深更半夜拨亮煤油灯批判地主,披星戴星大干农田基本建设,用行动、用汗水洗刷自己的灵魂。没过两年,不少满怀豪情的热血青年撤退了,他也到县陶瓷厂当了土工,攒了近百元回北京探亲。呆了不长时间,假期到了,钱也花光了,他只好骑一辆破旧的自行车用了7天时间回到延川。他的这一重大行动在小县城出了大名。不久好心的老厂长给了介绍了一名妇女。据他讲:“好像是1974年6月的一天,老厂长给我带来了一个怀抱女孩的妇女,听说她叫张爱珍,是从榆林逃荒来的,我看见她的可怜相很同情,再说是领导介绍的,也不好推辞,当时我心想就算是救死扶伤吧!没过两天我就带她去公社办了结婚证。她除了带来一个不知是谁的女孩,再一无所有。晚上她钻进我的被窝,从此小孩叫我爸爸,我们成了一家人。”婚后,他关心她,她也照顾他,他俩十分满意这个新家。日子刚刚好过,陶瓷厂就因经营不景气宣布倒闭,这时他被调进县水泥厂当了操作工。时间不长水泥厂也因亏损被迫停产,工资没有保障?生活水平不断下降。正在这紧要关头,他们的女儿降生了。1985年10月,该厂彻底停产,工资停发,这个4口之家到了饥寒交迫的境地。无奈他只好骑自行车跑到90里之外的县城,以知青的身份硬着头皮找到县长。县长被周德生的生活现状所打动,不久便将他调进县政府烧锅炉。没几天落实知青政策的有关文件出台,他做梦也没想到逃荒出身的老婆和两个孩子都有了城镇户口,老婆还有了工作,女儿的户口转回了北京。为了女儿的前程,1994年初周德生办了提前退休的手续,带着老婆孩子回到北京,住进了父亲留给他的那间不足10平方米的小平房。小女儿虽然在北京上了学,大女儿和老婆却成了“黑户”。他315元的退休金不够维持生活,只好用仅有的800元买了一辆三轮车给人拉蜂窝煤。他说:“小女儿现在远大职业中学读书,我受再大的罪也得把她供出来。”他还说:“冬天要煤的人多,夏天要煤的人少。我拉一车是300块煤,800斤重,能挣10块钱。我身体不好,蹬车很吃力,有的路很远,有时上坡蹬不动常常急得我掉眼泪。就这有时还找不到活儿。我现在最大的愿望就是攒上4000元办一个修理自行车的执照,挣更多的钱维持一家4口人的生活,其他什么都不想。”(1996.1.7摄于北京)

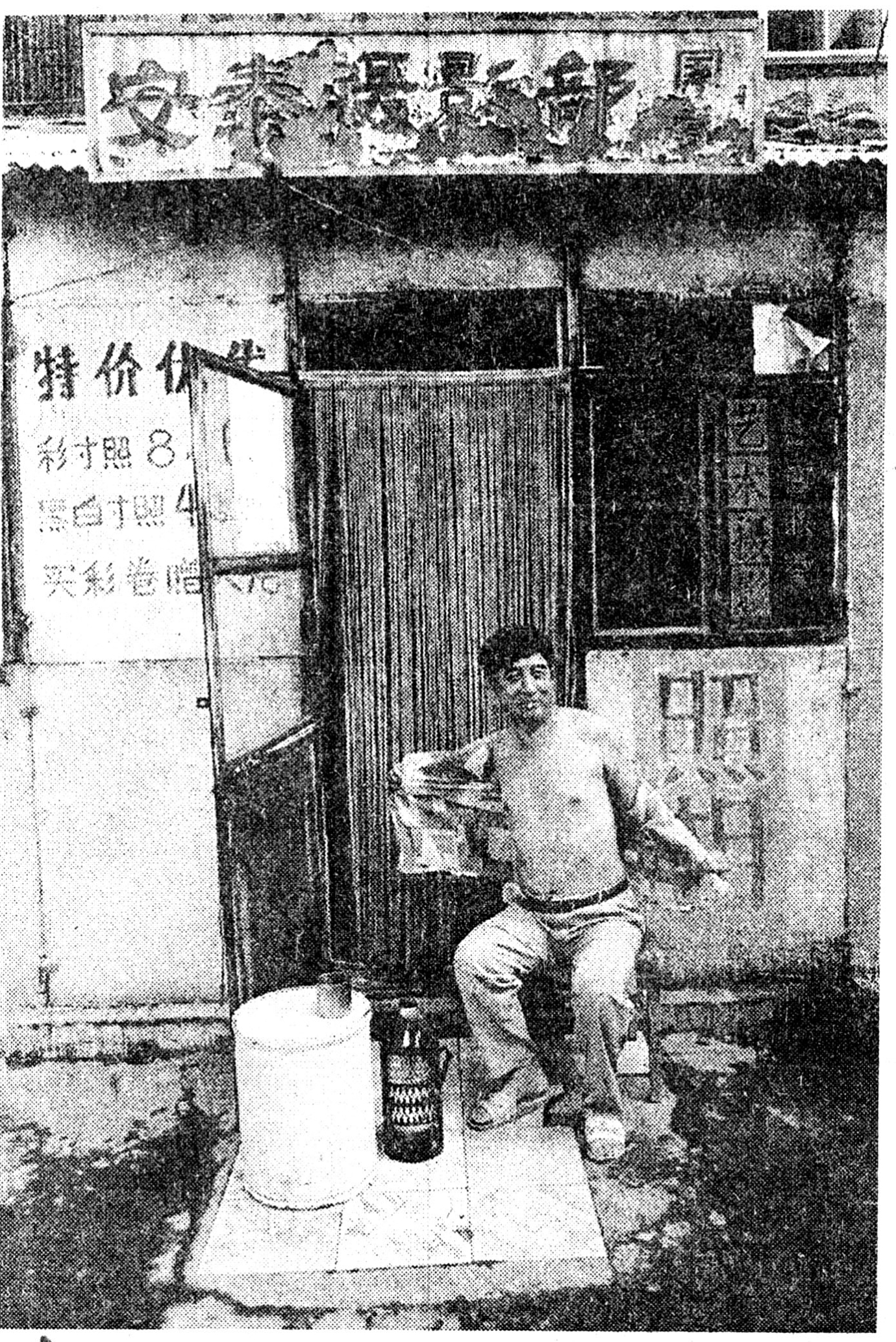

王桂生,1951年生于北京,北京80中学六八届初中毕业生。“文革”期间在王府井一家蔬菜公司任支部书记的父亲被打成了“阶级异己分子”,每天挨批斗。王桂生身为一名红卫兵小将,而且又是朝阳区毛泽东思想文艺宣传队的骨干分子,1969年1月22日自愿来到陕西黄陵县隆坊公社隆坊大队第五生产队接受再教育。由于他从小喜欢文艺,1971年3月被抽到县里的毛泽东思想文艺宣传队,唱样板戏,跳忠字舞,很快度过了8个年头。在这期间,不少知青以招工、当兵、上大学而远走高飞,可他的粮户关系仍然留在村里。1975年12月冬季招工开始了,他忙前跑后托熟人帮忙,终于到延安丝绸厂当了工人。攒了两年钱,他和已有8年恋爱史的黄陵县百货公司一名女知青王桂芳举行了结婚仪式。为了小家庭能团圆,他从延安调回到黄陵县文化馆从事文艺指导工作并兼搞摄影。后来他对摄影的兴趣越来越浓,成了延安地区公认的摄影发烧友。为了拍到好照片,他跑遍了黄陵的山山水水。此间,他的作品有近400幅先后在国内外发表,他还拍摄并出版了大型画册《黄帝陵》及多套名信片,深受游客和集邮爱好者的好评。《陕西日报》、省电台、《延安报》都多次介绍他的事迹。当我问他前几年为什么没想着回北京时,他说:“其实1983年掀起回城风的时候,我和爱人也将回京手续报到了朝阳区知青办,没想到人家看见我的名字王桂生和我爱人王桂芳的名字只差一字,硬说我俩是兄妹冒充夫妻,要我拿出结婚证。等我回陕北取回结婚证时,有关部门已经刹住了回城风。几千里路白跑一趟,把我弄得哭笑不得。”1988年初王桂生再次产生回京的念头,但几次赴京实在找不到接收单位,跑了整整一年终于调到了老家河北新城县文化局。第二年秋他又通过房山县一个同学去某家企业开了一份假接收证明,将留在陕北的爱人转回了北京。户口落下了,有20年工龄的那份工作却丢了,她只好打临工。王桂生不甘寂寞,1991年10月再次通过朋友以同样的方式将户口落入京城。由于他精明能干,曾被北京长城机电科技产业公司聘任为宣传部长、高级副总裁。从此他吃香的喝辣的。谁知刚刚一年该公司却因种种原因倒闭,他又失了业。为了生计,为了两个小孩能够正常读书,他奔波了一年终于办到了一个摄影服务部的营业执照。由于没有更多的钱去投资,许多业务不能开展,为了增加效益,他边照像,边卖冰棍。他自信地说:“我不会永远这样穷下去。”

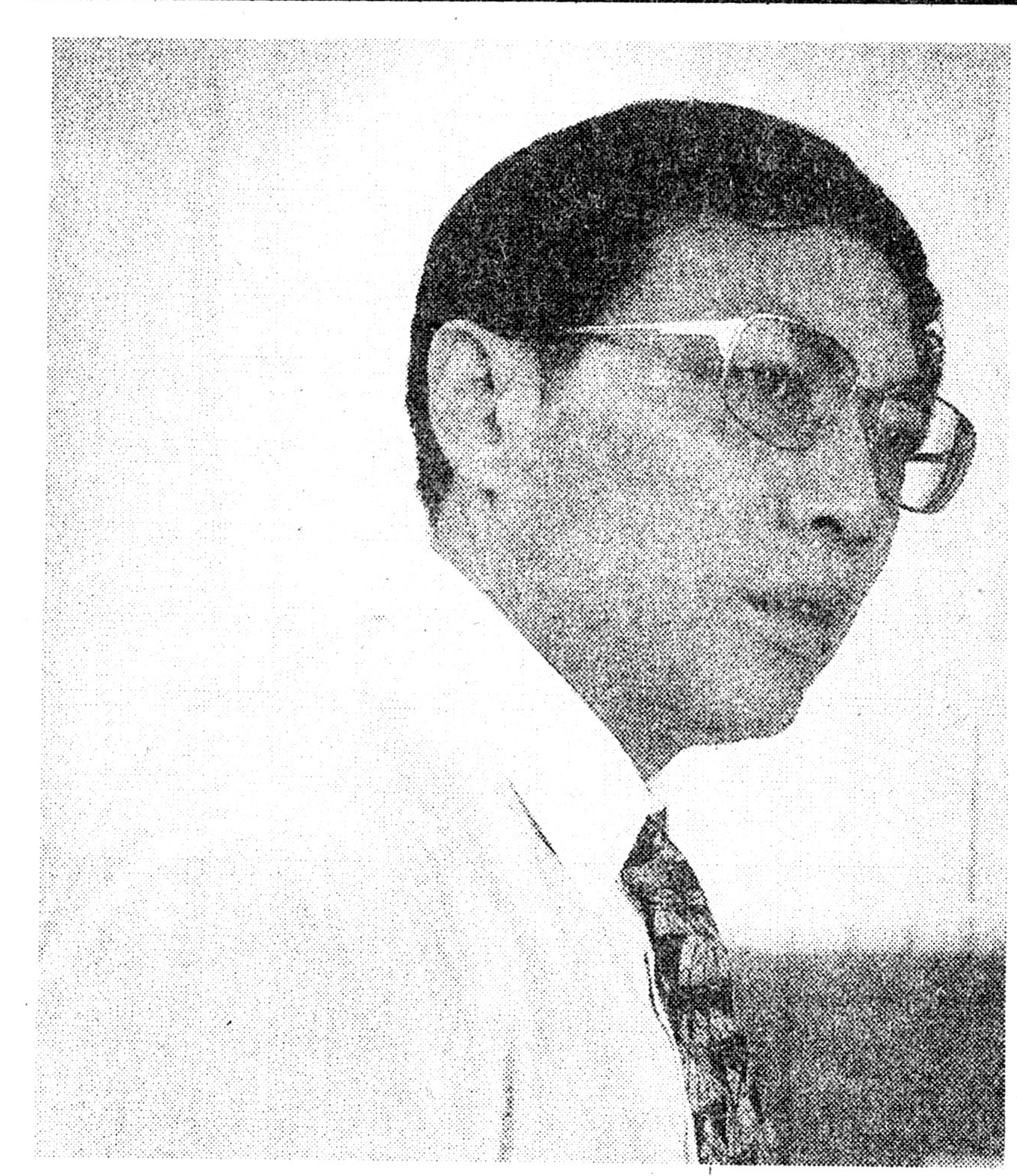

1996.4.6摄于北京

任志强,1951年出生于北京,北京35中学六七届初中毕业生。他的父亲曾任商业部副部长,“文革”期间父母双双被送往东北一个干校,从此,任志强和姐姐相依为命。1969年1月,随着毛主席的“很有必要”,妹妹报名去了内蒙,任志强来到了延安县冯庄公社郭庄大队。郭庄大队离延安90里之多,当时该村共有20多户人家,日子过得很不富裕,村委会的固定资产除了一辆架子车之外,再就是分粮用的斗和升。任志强说:“那年代同学们的意志很坚强,普遍的说法是‘我们有两只手,不在城里吃闲饭’。于是不少同学凭着这句话自愿卷入了上山下乡的行列。记得我走时父母还没‘解放’,我自己收拾起行李,带了少量日用品和大量的书籍,另外还带了一把刺刀从北京出发,3天后到了郭庄,7个男同学一起住进老乡刚刚为我们腾开的一个羊圈,不久评工分,给我评了6分,那时我们早晨都睡懒觉不去劳动,所以一天只能挣到4分半,我们村当时每个满10分的劳动日值0.12元,我苦干一天等于不足6分钱人民币,尽管如此,到年底还不一定能够兑现。”第二年开春,任志强和另外几个高干子弟在这艰苦的环境里挖羊粪、开荒、种地、收割,逐渐接受着贫下中农的再教育。正逢农忙的一天,任志强的胳膊不慎意外骨折,只好回到北京养伤,两月后他自作主张跑到内蒙,在妹妹插队的那个村庄安家落户,他陪着妹妹完成了秋收和秋播。同年冬季征兵开始了,任志强又跑到山东某部找到了他父亲的一个老战友,通过后门关系,任志强以黑人黑户的身份穿上了军装。第二年初,延安方面派干部到北京任家“捉拿”任志强重返陕北接受再教育,但没想到任志强的姐姐却拿出了一份弟弟从部队寄回的五好战士喜报,延安干部只好灰溜溜地离开任家。任志强在部队先后当过侦察兵、机枪兵、炮兵,后来又升为作战参谋,先后7次立功。1981年任志强复员回京,在一家公司当上了副经理,从此开始了他的商海生涯。1984年任志强被调到北京华远集团人才交流开发公司出任经理。1988年他被聘任为华远集团的副总经理。1991年他以惊人的才干被任命为北京华远集团总裁、集团公司总经理、华远和敬远房地产股份有限公司的董事长等职。当谈到管理风格时,任志强说:“我的管理风格是’‘封建主义’、‘资本主义和‘社会主义’三种方式的混合体。所谓‘封建主义’就是管理上的一长制和企业年功序列制,而‘资本主义’是指现代化的激励机制,干得好多拿,至于‘社会主义’就是大锅饭,大家共同富裕。”任志强在用人方面也是较为独特的,他的父亲在30岁时就有过统领一个军的辉煌,任志强也曾有过13年的军龄,于是集团公司高层中70%的都曾是军人。这些年,任志强带领华远人积极开拓市场,努力挖掘内部潜力,强化内部管理,年年完成计划。目前,集团公司的发展已达到近百亿资产的规模,并在国内外开设房地产、贸易、旅游、国际信托、自动化科研、电子、零售等各类公司近百家。在国内的上市企业中,华远的实力位于第七位,华远集团在国际市场上发行的债券也有很高的声誉。在市场经济激烈竞争的今天,对于任志强来说他无疑是一个成功者,但他付出的却是年360天平均每天14个小时的工作日。当然他的酬金也是可观的,据《万科周刊》1997年6月20日的资料表明,任志强的年薪为700万元人民币。当我看到这一数据时,怀疑的态度是百分之百,因此将电话拨通华远集团的总经理办公室,接电话的是张小姐,她说:“没错,任总的年薪就是700万。”(1997.7.30摄于北京)