文/李天培傅志趟邹军

地处陕西省城固县城南12km处的一大天然鸟山,占地约1500亩,其中鸟类集中栖息筑巢的山坡约60亩,为三合乡二岭沟村一组村民袁德山的自留柴山。党的十一届三中全会后,随着人们生态观念的转变和生态建设的发展,人和、天时、地利促使这一地区形成了林茂水秀、环境优美、禽鸟生息繁衍的得天独厚之地,使鹭鸟种群数量由30年前的千只,发展到目前的1.24万只,成为当地一大奇观和陕西一座最大的鹭鸟山。近年来,前往进行旅游观光、科学考察的有识之士和专家学者络绎不绝,日本鸟类著名专家考察之后给予了很高评价。

30年前的一个春天,各种禽鸟纷纷择吉日由越冬地的南方,不远万里,飞抵内陆,寻找自己理想的栖息之地。千只飞向青天的白鹭,在袁德山门前广阔的碧空翱翔许久许久,才慢悠悠地降歇于院场外侧一株高18米、胸径181厘米、树龄约140多年的皂角树上。就是这时,袁德山的小女儿袁秀芳来到了人间。真可谓双喜临门,一家人喜出望外,沉浸于一片喜悦之中。时间是1969年3月6日。

一些年逾古稀的老人常听父辈们讲述过,早在明清时期,这里还是一片莽莽林海,各种鸟兽成群栖息于此。嗣后,由于自然的变迁,树少了,鸟没了。一些从未见过的这种色如白雪,颈纤而修,身高而挺,足癯而节高的鹭鸟,被认为不是吉祥之物。袁德山心里也不是滋味。一天,他手持猎枪,准备猎杀了之。孰料,被正怀抱孙女的母亲陈秀莲发现。陈秀莲当即规劝儿子:“两对白鸟(即鹭鸟)是和秀芳同时来到咱家的,一个多月来,秀芳吃奶正常,肚子未拉,夜间睡得香甜,也许是托了鸟儿的福;鸟是有灵性的,一只鸟也是一条命,只要我在,谁也别想动它一根毫毛。”淳厚耿直、忠孝两全的袁德山听了母亲的话,退下枪膛子弹,悄悄把枪放回了原处。当年,两对鹭鸟在皂角树上营造两个窝。它们生儿育女,安然无恙地度过了春夏秋季。

乍到此地的鹭鸟,开始对袁家一家人有些惧怕,惧他们捣窝追赶甚至猎杀自己,因而不敢与人接近。时间长了,惧怕心理亦随之消除。

翌年阳春3月,还是那两对鹭鸟,不但携儿带女,还带来了一大帮鹭鸟,仍在那株皂角树上盘旋逡巡、安营扎寨,叫声一片,细细一数,竟达24只,共筑巢12个。

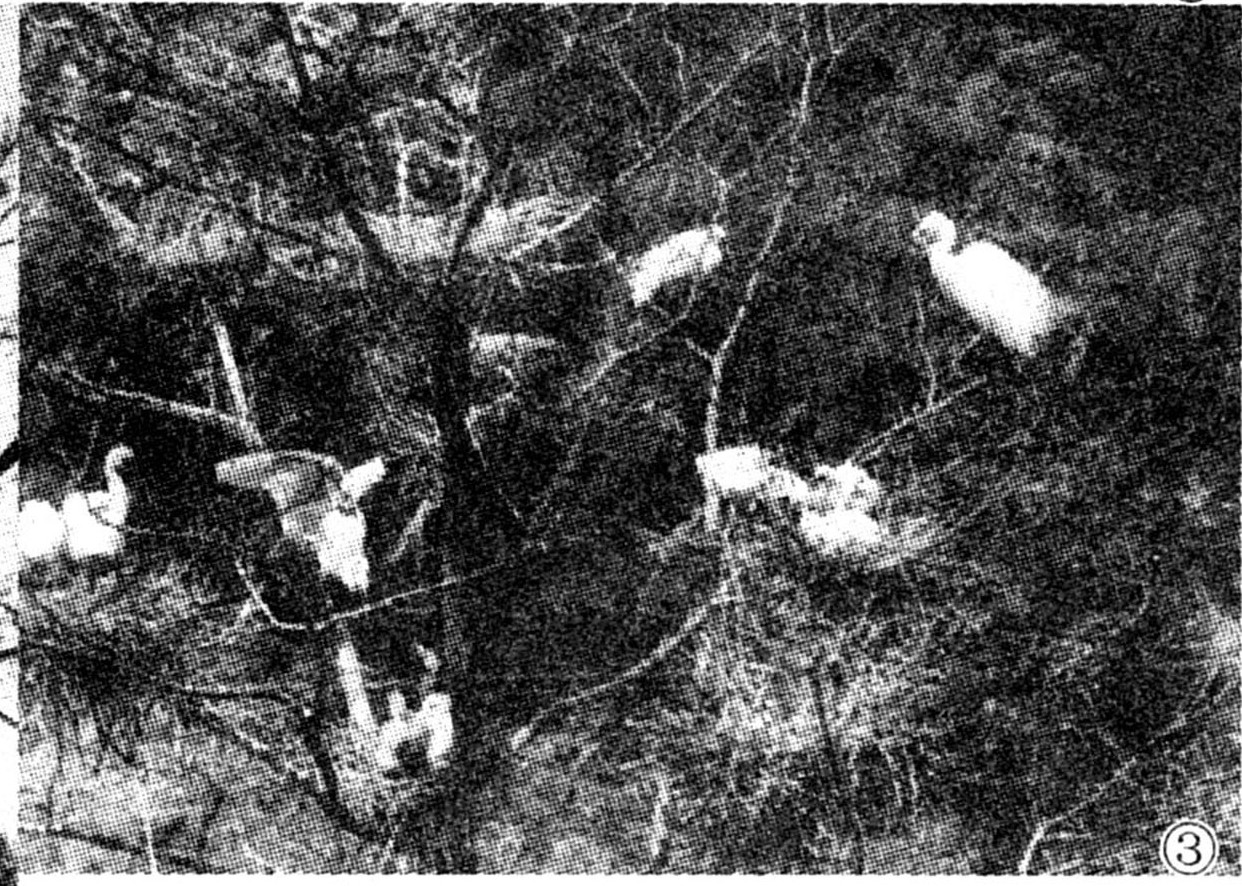

五年过去了,二岭沟的山山岭岭,沟沟岔岔,几乎成了鸟的世界,袁德山房前屋后两面“U”形的自留山上的树枝,全被鹭鸟占领。远眺,枝枝丫丫是鸟巢;近看,巢内亲鸟正在产卵、孵化,或是嗷嗷待哺的雏鸟正在用嘴接食。一株皂角树,上下左右鸟巢竟多达84个。

袁秀芳从开口说话、学步走路那天起,她最亲密的伙伴,就是那群数不清的鹭鸟,其中有白色的,橙黄色的,铅褐色的,麻色的。它们与秀芳之间犹如一家人,亲密无间,时而起飞,时而互相追赶,好不热闹。后来,秀芳上学了,它们犹如亲人告别一样,前后拥簇着,不断拍打着雪白的翅膀,或者亮翅起飞相送,令同路的小朋友羡慕不已。

袁德山一家通过多年的观察,基本掌握了各类鸟的品种。一种是零星杂鸟,诸如白冠长雉、金鸡、画眉、山雀、黄鹂、黑耳鸳、暗绿柳莺等,所占比例极小。一种是鹭鸟,包括白鹭、池鹭、牛背鹭、夜鹭,共4种,为大宗鸟。

鹭鸟为侯鸟。每年清明前后由2—3只鸟组成先遣队,于夜间回到故地观察故居,查看现场,黎明前夕离去。一个星期之后雨天夜晚,成群结队纷至沓来。一月之间,北迁的工作基本结束。其北迁顺序是,先小白鹭,再池鹭,然后是牛背鹭和夜鹭。皆按类别成群北迁。回到故地第一件事是求偶,然后拆旧巢筑新巢。其巢由枯枝组成,结构简单粗糙,内无垫物,巢呈碗形。一般3—7天筑成。每窝产卵4—5枚,隔天产卵一枚。每年产一窝。孵化21天,雏鸟出壳,亲鸟轮流赴外觅食喂雏。雏鸟吃食十分讲究,从不食用掉于地面之食。寒露前开始南归,一月之内迁徙结束。

鸟山4种鹭鸟的生活习性不尽相同,而形态与色彩却绮丽多姿。第一种是小白鹭,亦称小鹭、鹭鸶、丝禽、带丝禽等,体长50厘米,优美潇洒,性情温文尔雅,全身羽毛皆呈雪白,犹如翩翩起舞的素服舞女,多活动于沼泽岸边或水田之中,喜欢过群居生活。以小鱼、蛙类和水生动物为食;第二种是池鹭,体长40—50厘米,头和颈部羽毛呈粟红色,上部和肩部羽呈铅褐色,其余部位呈白色,常飞临于稻田和塘溪等水域地区,觅食鱼、蛙、水生软体动物和昆虫,多喜单独生活,迁徙和生殖期常组成大群,营巢于山体上段树干顶部;第三种是牛背鹭,俗称黄头鹭,体长50—60厘米,头部和脚部羽呈黄橙色,筑巢于山体下段的树顶部。巢大而粗糙,常在牧场和翻犁后的水田中觅食水生动物,有时栖于牛背啄食寄生虫,故名;第四种是夜鹭,成鸟背部呈青石板色,幼鸟则呈麻色。其形似海鸥,善昼伏夜出。筑巢于山体中段乔木的顶端。

袁德山一家人费尽心机,制定了诸多措施保证了鸟山安全,促进了鹭鸟种群数量的壮大。最重要的有两条:一是严禁任何人擅自上山观鸟、捣巢、掏蛋;二是鹭鸟产蛋、孵化和育雏期间,全家人轮流上山看护,防止蛇、鹰等天敌危害。功夫不负有心人,经过精心管护,鹭鸟种群数量不断得到发展壮大。据汉中师范学院生物系抽样调查,属于第一位的是夜鹭,占56.28%;居于第二位的是牛背鹭,占27.51%;居于第三、第四位的是小白鹭和池鹭,分别占15.87%、0.53%。共营巢6100多个,平均每2.02平方米有一个鸟巢。其种群数量:1969年4只,1970年24只,1991年5816只,1992年7360只,1993年9328只,1999年发展到1.24万只。鹭鸟种类之多,数量之大,分布之集中,在内陆实属罕见。

今年4月27日,笔者第二次前往鸟山考察,一踏进其院场,只见袁德山正在训斥4名无视路边竖立的“不准擅自进入鸟山”警示牌的青年:“你们进入鸟山,破坏了鸟的生育,惊飞了正在抱蛋(即孵化)的亲鸟。亲鸟离巢15分种,蛋温下降。回来重抱,一个小时也难以恢复到原来的恒温。如果影响了雏鸟出壳,这责任你们负得起吗?”

袁德山还告诉笔者,他母亲在世时,整天坐在院场观看。鹭鸟产卵和孵化期间,不许任何人上山入林。有一天,天下着大雨,她睡在床上休息,忽然听到鸟的惊叫声,时年72岁的老人,拄着拐棍,踏着泥泞的羊肠小道上山查看,只见两名青年人正在树上掏鸟蛋,她“请”下树来,二话没说,抢起拐棍一阵乱打。她回到家,却高烧不退,整整7天没能起床。

自袁德山的自留山变成鸟的天堂,成为风水宝地之后,四邻乡亲的认识逐步提高,由反对到同情,由不理解到关心,这都是对“鸟的世界”的支持。平时人们只要路过鸟山,总是蹑手蹑足,尽量不发出响声。亦未发生过害鸟之事。就连过去常年打猎的袁德山,自从鹭鸟迁入自留山后,不再抚摸猎枪了。他从电视上看到由赵忠祥解说的《动物世界》和各地保护野生动物的先进事迹之后,进一步认识到动物与人一样,都是一个物种,都是一条船上的乘客,都是朋友,没有利害冲突,不能进行互相残杀。于是,他主动上门,劝说猎手们放下猎枪,共同保护好自然界的生灵。经过他的宣传与说教,这里再也没有猎杀野生动物的现象了。

袁德山一家人对山林进行精心管护,为鹭鸟营造一个幸福的家园,得到的是数不清,道不尽的回报:前往观光的群众,称袁德山是“鹭鸟的保护神”;国内诸多鸟类专家,考察之后发出惊叹:“这是陕西一座最大的鹭鸟山。”这两顶桂冠名扬华夏之后,国内20余家新闻媒体前往采访报道。1990年9月26日,日本山阶鸟类研究所标识研究室主任尾崎清明先生前往考察之后赞叹道:“我走过许多国家,没有见过如此庞大的鹭鸟群落。这说明中国人保护自然环境的意识很浓,鸟类保护工作做得很好。”是年,汉中行政公署为他赠送一面“爱鸟之家”木匾,陕西省林业厅为其颁发了“全省爱鸟先进个人”证书。30年间,观光考察数千人次的膳食等费用,皆由袁德山一手支付,但他从无怨言,也未伸手要过政府一分钱。这就是一位普通农民的高尚品德。然而,他的名字和鸟山奇观一样,却永远根植于人民的心目中。

1992年农历10月22日,时年73岁的陈透莲老人撒手人寰,本应南归的鹭鸟却没有按期离去,直至老人上山人土后才陆续南下。1993年春节后,更多的鹭鸟来到二岭沟,它们没有忘记开始收养自己的那位老人,先在陈秀莲坟冢盘旋三圈之后才择树筑巢。就这样,它们年复一年,从南方横空万里,御风而来,回到故地继续繁衍生息。

二岭沟鸟山之奇,鹭鸟数量之多,是生态环境良性循环的产物,是对城固人民精心保护自然生态环境回报的佐证。写到这里,笔者深感身居大熊猫、金丝猴、羚牛、朱鹮故乡而自豪和骄傲。而今,陕西最大的鸟山又出在城固,更值得汉中人民骄傲。这骄傲的背后不能忘记如袁德山这样的自觉护鸟的普通山民,因作此文,愿汉中人乃至陕西人更好地保护好野生动物的最后栖息环境,保护好人类自己的家园。

图1为袁德山老人(左)正在向笔者李天培介绍他30年的护鸟经验。 李天培摄

图2为深秋鹭鸟南迁后留在乔木树上的归巢。李天培摄

图3为嗷嗷待哺的雏鹭正在期盼妈妈觅食归来。

罗德发摄