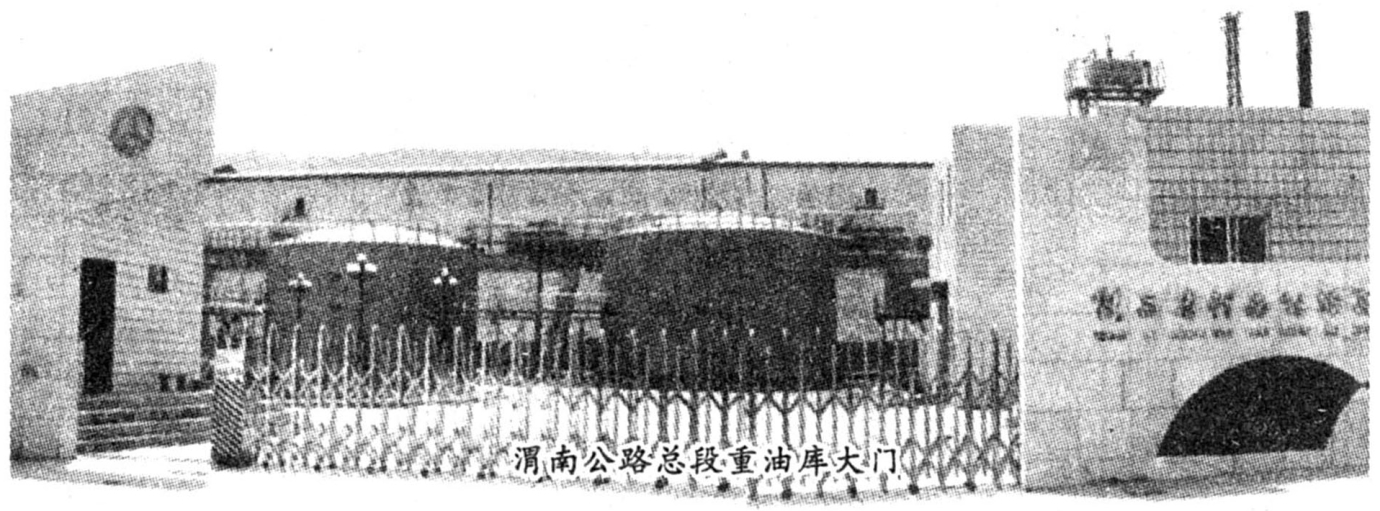

渭南重油库,创建于1970年,是省公路局设立的路用沥青接卸贮存仓库,其有效库容量3200吨,现有干部职工84人,担负着陕西省东部路用沥青的供贮任务。自94年以来,在其公路总段党委的英明领导下,以服务人民,奋献社会为宗旨,在抓好“双文明”建设的同时,围绕着沥青接卸这个中心工作,在激烈的市场竞争中,勇于进取,积极探索,不断深化企业改革,有效地推动了各项任务的完成,取得了令人瞩目的成绩,使企业前景呈现出一片发展向上的勃然生机。

从困境中奋然崛起的好后勤

在市场经济大潮的冲击下,渭南重油库也象许多国企一样,曾一度陷入经营建设的逆境中。企业何去何从,怎样发展?成了摆在重油库领导者面前的一道紧迫而又现实的难题。正在这时,以王宏儒为总段长的上级领导班子,以其改革的勇猛魄力,大胆设想,开拓进取,在其公路段历史上首创“举债修路”,实施市辖公路二级网化建设宏伟壮举,揭开了整个公路段改革发展的序幕。这是一个千载难逢的大好时机,重油库的领导们审时度势,紧紧抓住这一有利的市场机遇不放,有声有色着力展开了重油库发展建设的一系列新工作。

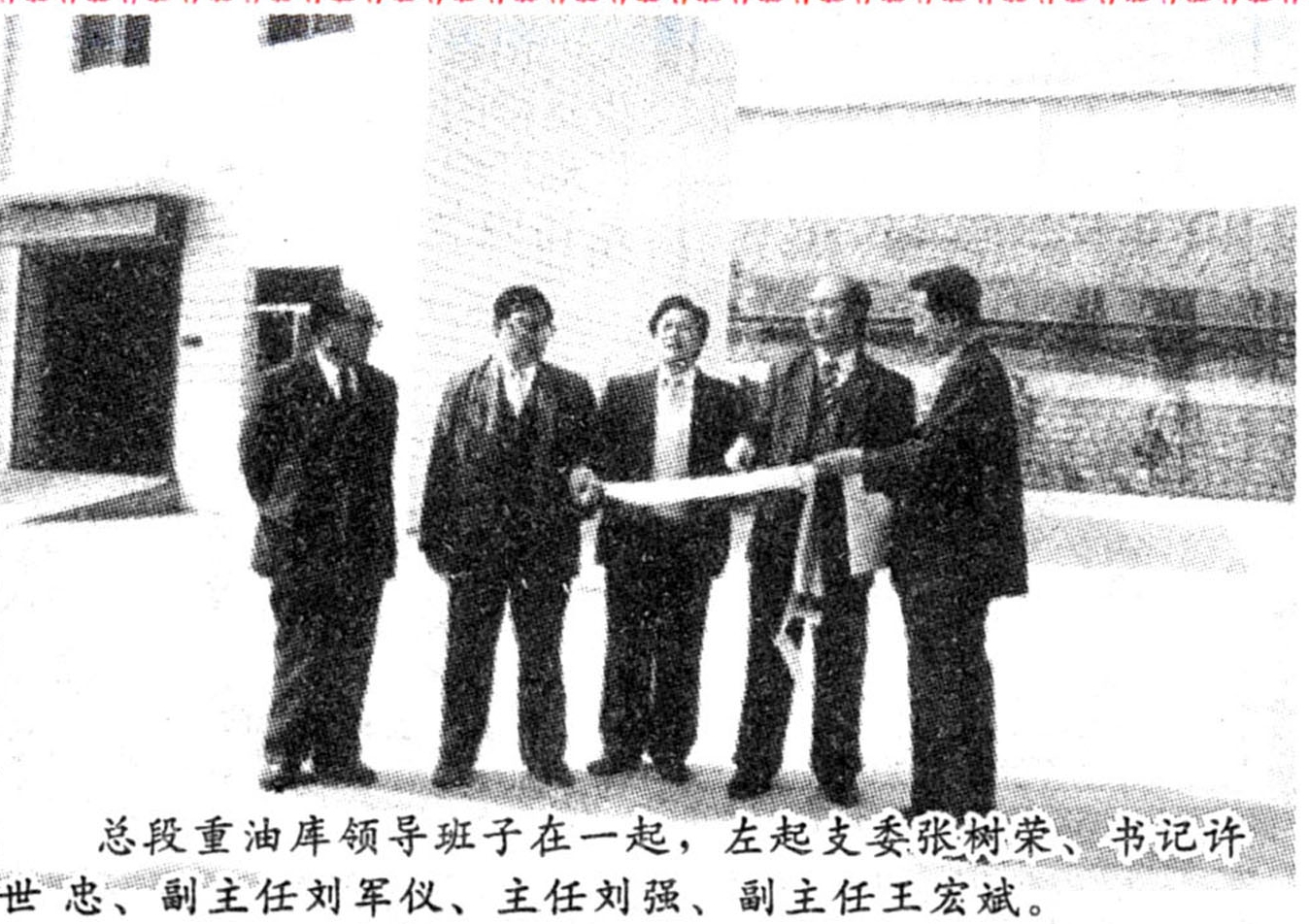

重油库充分发挥党政一班人的战斗堡垒和模范带头作用。班子的形象决定着企业的兴衰,在班子建设中,他们坚信只有钢班子才能带出铁队伍,着力建设一支高效、廉洁、团结、进取的领导班子。遇到重大问题集体讨论决定,不搞个人说了算,成员之间开展批评和自我批评,不以权谋私,以油谋私,在职工关心的热点问题上决不搞特殊化,真正做到清正廉洁,无私奉献,始终保持共产党人的高风亮节。领导班子成员在职工中美好形象的树立,增强了职工的信任感。几年来,重油库班子成员,不论是担任工地负责任,还是在工地蹲点,都能与工人吃、住、劳动在一起,同甘共苦,自觉做到既是指挥员又是战斗员,带领职工出色完成了各项生产任务。年年受到总段表彰,库党政工领导连续多年被渭南总段评为模范干部,优秀党员,先进工会工作者等。

培养一支勇于吃苦耐劳,敢于拼搏,敢打硬仗,讲求奉献的职工队伍是现代企业发展的关键。渭南重油库建设工作抓住了这一关键。重油库青工多,文化素质偏低,他们积极采取措施,先抓政治思想学习,坚持每周五政治学习课制度雷打不动。为提高职工综合素质,他们外出参观学习,去毛主席纪念堂,去革命圣地延安,加强对职工的思想政治教育;去洛阳开封、怪河等油库工地,不断开拓职工的市场视野,丰富职工的工作建设阅历。在此基础上引导职工树立爱岗、敬业、大公无私、乐于奉献等思想观念。这些为重油库发展建设提供了有力保证。

99年8月,重油库接到总段下达的12公里稀封层施工任务,限40天内完成,这是一块硬骨头,时间紧、任务重,必须拿下。库领导带头职工每天早上5点起床,光着膀子上路施工,烈日当头,大家汗流干了,有些职工身体极度不适,鼻孔流出了血,这些他们全然不顾,沥青的热浪扑面而来,未能阻挡住他们完成任务的行动和决心。凭着一种责任,一种信念,提前5天保质保量完成了任务。后来,总段领导激动地称他们为:一支拉得上,顶得住,有很强战斗力的职工队伍。一次,为抢修锅炉,职工不顾高温,在炉膛里顶着灰尘铁锈一进去就是大半天。诸如此类事迹在重油库工作中比比皆是,正是这使重油库发展建设不断走向辉煌。

健全制度,强化管理,为油库跨世纪发展积蓄后劲。企业靠管理,管理靠制度,制度贵在落实,重油库始终把建立健全企业各项管理制度做为发展壮大,提高经济效益的关键。先后制定了《重油库双文明建设实施细则》等30余项管理制度,使企业管理工作在制度化和规范化的健康轨道上前进。

向跨世纪辉煌奋进

重油库1997—1999年共接卸沥青32000吨,创建库最高记录,被《陕西日报》誉为公路建设“好后勤”。其间:生产乳化沥青1500吨,完成总段路缘石21公里,透层油、粘层油洒布80公里;完成库一期工程扩建,新购稀浆封层机等等,企业产值效益连年递增,成绩斐然。94、96年分别被命名为区级、市级文明单位,1997—1998年连续被评为渭南公路系统各种先进。

改革的涛声正急,崭新的世纪即将来临,渭南重油库在前进中迈着坚实的步履,正在迎接新世纪的曙光。