文/张大奎

学校门口有片巴掌大的地,绿油油的黄豆苗长得正旺。一群山羊,十来只,踏着豆苗疯吃,李校长边撵羊边喊:“谁家的羊?”没人应。回头发现一个小女孩正趴在教室的窗台上往里偷看,一杆鞭子丢在身后。李校长跑过去,问道:“你干啥?那羊是你的吗?”

小女孩被突如其来的吆喝声吓得一颤,急转身,哆哆嗦嗦地靠墙而立,看着李校长小声说:“我在听老师讲课!”

李校长这才看到,小女孩手里拿着一本小学二年级的语文课本。

“听课为什么不进屋?”

“我不是学生,是放羊的。”

“不是学生为什么要听课?”

“我想上学,家里没钱。”

小女孩说完,扭头见羊群正在吃学校的豆苗,吓得撒腿就跑。

李校长看着小女孩上衣背后那块花补丁,两行泪水止不着溢出了眼眶。作为国家级贫困县的河南省桐柏县很穷,而他们所在的城郊乡和尚村地处桐柏深山,更是穷中之穷。大人穷,苦的是孩子。许多孩子都过早地辍学回家,帮大人放牛、放羊干家务。孩子们小,一不上学少了约束,不几天便跑野了,再也不想进学校的门了。而这个女孩辍学后又偷偷隔窗听课,真是难能可贵啊!

想到这里,李校长叫住赶羊正准备回家的女孩。详细询问了她的情况。

女孩名叫黄发娟,1984年10月15日出生于和尚村,上有一姐两哥,家里特穷。小发娟却极其聪明,7岁那年到和尚村小学上学后,成绩列全班第一。但仅上了一年学,小发娟就被爹爹叫回家放起了羊。小发娟还想继续上学,爹不让,她每天就拿了几本书,边放羊边偷偷趴在教室窗外学。

听黄发娟说完,李校长哽咽道:“以后,可别再让羊吃豆苗了。你等着,我会让你上学!”

黄发娟没说话,她不相信地看了李校长一眼,赶起羊群走。

10天后的1992年9月15日傍晚,黄发娟踏着落日赶着羊刚回到家,正和母亲说话的李校长就一把拉过她说:“发娟,你明天就可以上学了。”

“真的?我可以上学了?”黄发娟有点不敢相信自己的耳朵,心里想:“我家哪有钱缴学费呀?”

李校长把一张“希望工程资助卡”交给了黄发娟的妈妈说:“一位北京的叔叔要资助发娟上学,他是中国铁路物资北京公司的党委副书记,叫闫成昆。闫成昆在资助卡里说,一直资助到发娟小学毕业。”

不久,黄发娟接到北京寄来的50元钱和一封信,闫成昆在信中叮咛黄发娟:“虽然远隔千里,虽然不曾相识,但我相信你是一个爱学习的孩子,因为穷,你却不能上学。这让人很痛心。我家虽然并不富裕,但自幼饱受贫困之苦的我一定要资助你上学。孩子,这世界不能没有爱心和帮扶。你要好好学习,别让我失望!”

千里噩耗 小山妞恸哭向北京

黄发娟没有让她的闫叔叔失望。

背着书包重返课堂的黄发娟学习非常努力,每学期期末考试结束,她就把成绩单寄给闫叔叔。闫叔叔接到成绩单,每学期开学都会按时寄钱给他,并写信鼓励她继续努力学习。刚开始,黄发娟年龄还小,不会写信,就让李校长代她回信向闫叔叔问好。

一年后,升人小学3年级的黄发娟学会了写信,虽然字写得不太好,她还是工工整整的给闫叔叔写了封信。从此,黄发娟和闫叔叔经常书信来往,两代人在书信中寄托各自的期望和心声。

1995年9月10日,刚刚升入小学5年级的黄发娟按时接到闫成昆的汇款和信。她急急忙忙打开信,一下子愣住了:信纸上非常熟悉的闫叔叔的笔迹不见了,取而代之的是满眼陌生的字体:发娟:

我的孩子,当你接到这封信时,你万万没有想到,你的闫叔叔已不在人世。我是他的妻子——你的宋妈妈。你闫叔叔8月16日突发急病逝世了。生前他曾一再说过,不要忘了给你按时寄钱,要尽力支持你上学。我怀着万分悲痛的心情,今天替他给你寄出这封信和钱,希望你不要辜负闫叔叔的希望,无论多么艰苦,一定要努力学习,将来做一个对国家有用的人,请放心,虽然你闫叔叔不在了,我们一家想尽一切办法也要支持你上学。

阿姨:宋清香95.9.1

看完信,小发娟悲泪夺眶而出,她强忍着没哭出声,急步跑到教室,爬上一个山坡,面向着北京的方向,双腿跪地,放声大哭起来:“闫叔叔,我的好叔叔呀!……”

当晚,沉浸在悲痛之中的黄发娟在山洼土坯房里的油灯下,一边流泪,一边写“……我和闫叔叔还未见过一次面,但从她的信中我能想象出闫叔叔的热诚和善、宽厚慈祥。正是由于这位从未见过面的北京叔叔的资助,我才丢下羊鞭,进了学校。在梦中,我不止一次地梦见我想象中的闫叔叔。我常常告诫自己:好好学习,长大了一定考到北京看望闫叔叔。”

适逢“全国希望工程作文大赛”征文,语文老师含泪读完黄发娟的这篇作文,立即把它向上推荐。

坚强不屈 弱女子助学永不悔

49岁的丈夫去世不久,公爹也离开了人世。家庭的不幸,没有击垮宋清香。她想,既然丈夫临终前,把爱的接力棒交给了她,她就要坚持跑下去。

其实,宋清香的家并不富裕,在北京,也是极普遍的家庭。丈夫去世的时候,她唯一的儿子刚满21岁,学校毕业还未参加工作,她还要照料年逾七旬的婆母,一家人的生活全靠宋清香那点微薄的工资,生活的艰难可想而知。但这位出生在大连市的宋女士却十分坚强,她宁愿自己苦一点,累一点,也要继续资助黄发娟。

1996年秋天,黄发娟终于小学毕业了,以全校第一名的成绩考上了桐柏县城郊乡第一初中。接到黄发娟寄的喜报,宋清香陷入了沉思:丈夫临终只告诉她资助发娟小学毕业,如今,任务完成了,还资助不资助发娟继续上初中呢?

有人劝她,反正你把小山妞资助到小学毕业了,意思意思算了。“希望工程”的任务你也算是完成了,该顾顾自己家了,以后别再向山区寄钱了。

宋清香想:当初,丈夫资助小发娟上学决不是为了“意思意思”,如今,她资助小发娟也发自内心。想到这里,宋清香拿起黄发娟寄来的喜报,就仿佛看到了千里外的深山沟里,一个女孩正泪汪汪地问她:宋妈妈,我还能上初中吗?

宋清香的眼睛湿润了,她给黄发娟寄来了100元钱,并写了封信。在信中,宋清香鼓励小发娟:“发娟,只要你好好学习,妈妈再苦再累,也要一直资助到你大学毕业!”

念着宋清香的信,和尚庄的父老乡亲们赞叹不止:“好人哪,咱发娟遇到了北京城里的大好人啦!”

黄发娟一遍遍地读着宋妈妈的信,一遍遍想:宋妈妈,我的好妈妈呀,啥时我能去北京见到您,一定给您带些山果尝尝鲜。

升入初中不久,她的愿望实现了。

原来她那篇缅怀闫叔叔的文章获得了“全国希望工程作文大赛一等奖”,北京邀请她去领奖哩!

就要去北京见妈妈了。临行前,老师一再交待黄发娟:“见了宋妈妈,一定要有礼貌,多问几声好,多道几声谢。”黄发娟心里想,我们山里娃不会说话,但我要给宋妈妈带去我们山里出产的最好的东西,来表达我的一片心意。

黄发娟特意让母亲包了一大包新鲜的花生和板栗。

1996年9月5日到北京的当天下午,黄发娟就急着要见宋妈妈,可不知怎的,电话号码却丢了。在她的央求下,颁奖组委人员费了九牛二虎之力,终于在小发娟临回家的头一天晚上,找来了宋清香。见到宋妈妈时,小发娟准备了满肚子的话,一时激动得再也说不出来。她只叫了一声“妈妈”,便含泪把花生和板栗递上:“俺家山上种的,时间长恐怕放坏了。”

宋清香眼上噙着泪水,摸着小山妞的头说:“孩子,只要是你送的,哪怕没有一颗好的,妈妈也高兴……。”

宋清香看着已经12岁的黄发娟长得又瘦又小,和北京的同龄孩子比起来,好像只有七八岁。再望着她菜青色的脸,那明显营养不良的脸色,目光滞呆的眼神,好像一只有病的小猫……她的泪水再一次模糊了眼帘。

当晚,宋清香和儿子闫斌领小发娟到北京的大街,特意找了一家好的饭店,让小发娟饱饱地吃了一顿。

第二天上午,就要离开北京了,宋清香给黄发娟买来了书包、衣服和文具等。她对小山妞说:孩子,要好好上学,家中有什么困难给我写信。记住你在北京还有个妈妈!

电视塔 宋妈妈来到小山村

1999年春天,北京电视台得知这一感人的事后,特意找到宋清香,要拍一部专题片。宋清香不愿意张扬,她说,我只是献出了一点点爱,不值得宣传。她所在的中国铁路物资北京公司的领导得知她们一家资助山区学生的事后,非常感动。领导、同事、邻居纷纷解囊给小发娟礼物,执意让她随北京电视台的记者们到桐柏山看看小发娟和她的家。

禁不住众人的软缠硬磨,也真想再看一看女儿,宋清香出发了。到桐柏县城后,一行人翻山越岭向黄发娟的所在村庄走去。巧的是,在半山坡上,宋清香正好碰到了黄发娟正在放牛的母亲。

两位母亲相见,千言万语一时不知从何说起。黄母紧紧握住清香的手,叫了一声“大姐”,感激的泪水滚滚而下。宋清香说了一句“孩子也好吧?”竟也一阵激动,止不着流下泪来……

终于走进黄发娟的家。三间土坯房,屋内摆设不多,倒也收拾得干干净净。因没电,一样家用电器都没有。

令宋清香想不到和震惊的是,丈夫闫成昆的照片,被恭恭敬敬地挂在堂屋的正中墙上。她看看丈夫的遗照,又看看黄母拖着瘦弱、矮小的身躯跑前跑后,忙着张罗的身影。宋清香激动得泪眼婆娑。

村里的乡亲们听说北京来了客人,都跑来看,黄发娟的母亲逢人便自豪地说:“这是发娟的北京妈妈!”

山里的孩子们朴实,听说黄发娟的北京妈妈来了,悄悄地跑到山上刨回来半筐竽头,非让宋妈妈带到北京去不可。黄发娟把宋妈妈从北京带来的香肠分给孩子们吃,孩子们瞪起好奇的眼睛说:“俺还没见过这洋玩艺哩。”

中午,要做饭了。黄发娟执意要到城里割肉、买菜。宋妈妈拦住她说:“到家了,你们吃什么,我就吃什么!”一家人只好从后山坡的菜园里拔来各种蔬菜待客。当菠菜、白菜、芹菜、山野菜等端上饭桌时,宋清香一行人吃得好香甜。吃完饭,黄妈妈对宋清香说:“大姐,我没给你写过信,你可别怪我。我和她爸都没文化。”宋妈妈说:“咋能那样说哩,我养这么个懂事的女儿,我也算挺有福气!”

下午,宋妈妈执意要让小发娟领她到学校看看。在黄发娟所在的中学,宋妈妈拉着小发娟的手,把她放在校长和教师的手上,以家长的身份嘱托:“我把孩子交给你们了,希望学校能把她培养成对社会有用的人才……”

第二天临别时,宋妈妈又一次叮嘱黄发娟说:“孩子,要发奋读书,妈妈供你上大学……”

看着宋妈妈远去的背影,黄发娟似有万语千言哽在心头,她一直挥着小手,对着宋妈妈摇呀摇……

爱心传递 小发娟希望当老师

如今,正在桐柏县城郊乡一中学上初三年级的黄发娟学习很刻苦,在今年升初三的期终考试中考了个全班第三名。

采访时,中学校长焦伟告诉记者,小发娟很懂事,知道她这学习机会来之不易,就拼命地学。

已经15岁的黄发娟的确很懂事,知道贫困的父母养育不易,节假日回到家,就一边读书一边帮妈妈,割麦子、插秧、挑水、上山放羊。

黄发娟更知道北京宋妈妈的良苦用心,她所在的中学有位男同学失去双亲成了孤儿,上学很困难,她就不时地拿出几元钱捐献给这位同学。

采访时谈及未来,黄发娟告诉记者:“我希望将来当一名教师,像闫叔叔、宋妈妈那样,帮助更多的山里孩子们上学!”

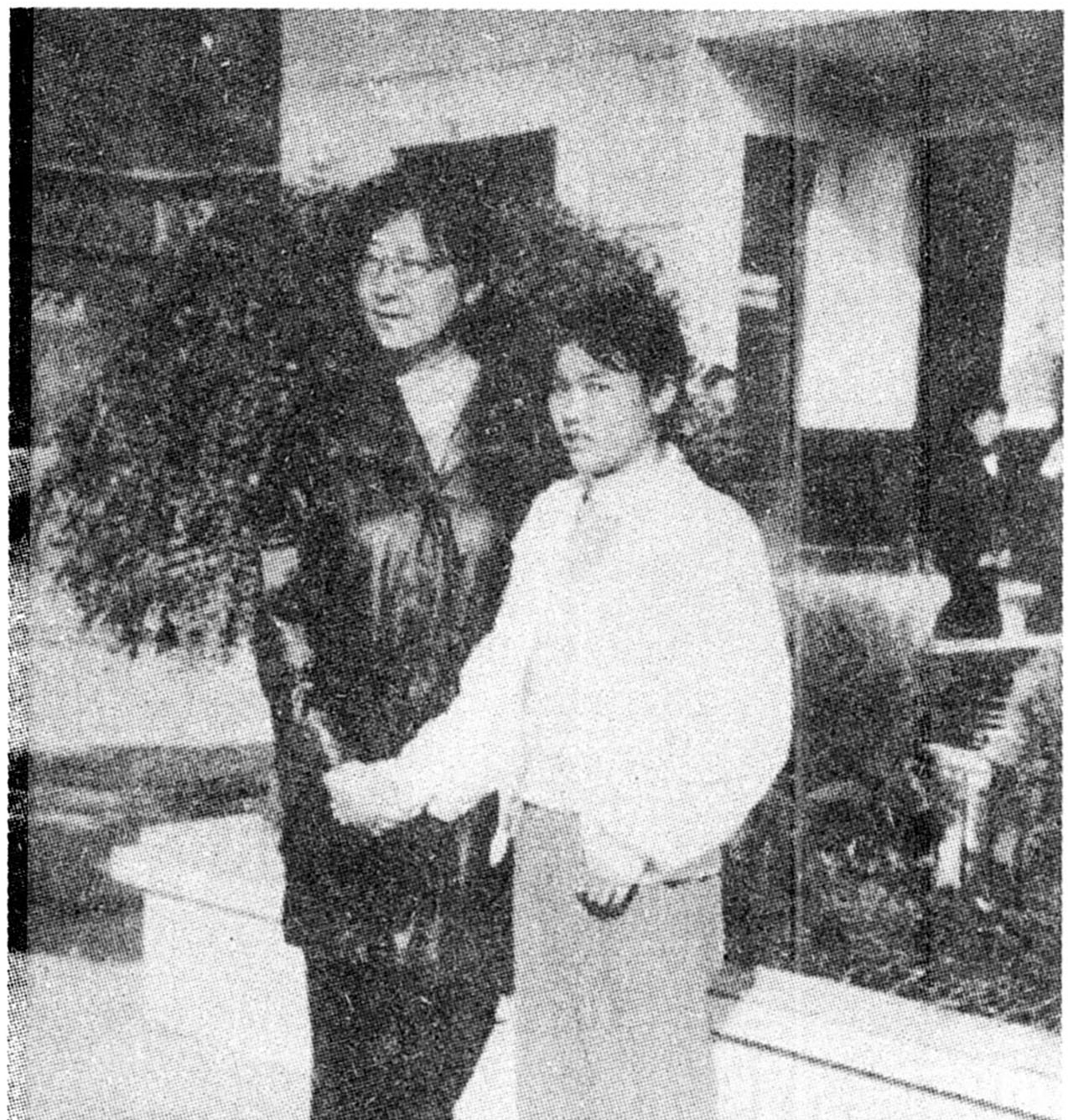

图片说明:桐柏山妞和她的北京妈妈。