“300亿”是指教育部为建设“世界一流大学”向几所名牌大学实行财政倾斜而增拨的资金;“17亿”是指“希望工程”开展10年来所募集到的款额。(两数据参见《21世纪经济报道》2002年5月27日)不论是分别解读这两个数据,还是对比解读这一组数据,都见仁见智,有不同的视角、丰富的内涵,太值得一说了。

对于我来说,首先想到的是,这么巨额的拨款当然都是纳税人的血汗钱,征得纳税人(包括我)和纳税人的代表(人大代表)同意了吗?似乎没有。退一步讲,向我们说明理由了吗?肯定没有。

其次,为什么在中国1000多所高校中这么偏爱北大、清华等几所学校?北大、清华从别的渠道得到的捐助本来就比别的学校多得多,这样做公平吗?这300亿中央财政拨款中,大多数受惠大学是要求所在地方政府提供“共建”资金的,而北大、清华是教育部全额拨款,各18亿。既然如此,为什么两校每年的招生指标向北京子弟倾斜得那么“蝎虎”?

再次,有钱就能创办“世界一流大学”吗?如果不对办学与管理体制来一番脱胎换骨的改造,却指望争资金争项目上档次,岂非痴人说梦?

最重要的是,如果说倾力建设几所名牌大学是在大都市搞“形象工程”装点门面,是对教育事业发展搞短期行为,恐怕太偏激,属于“以小人之心度君子之腹”。就“科技兴国”而言,它是立足长远的,是一项可持续发展的战略。没有扎实的基础教育,出不了优秀的生源,创办“世界一流大学”岂非沙上建塔?

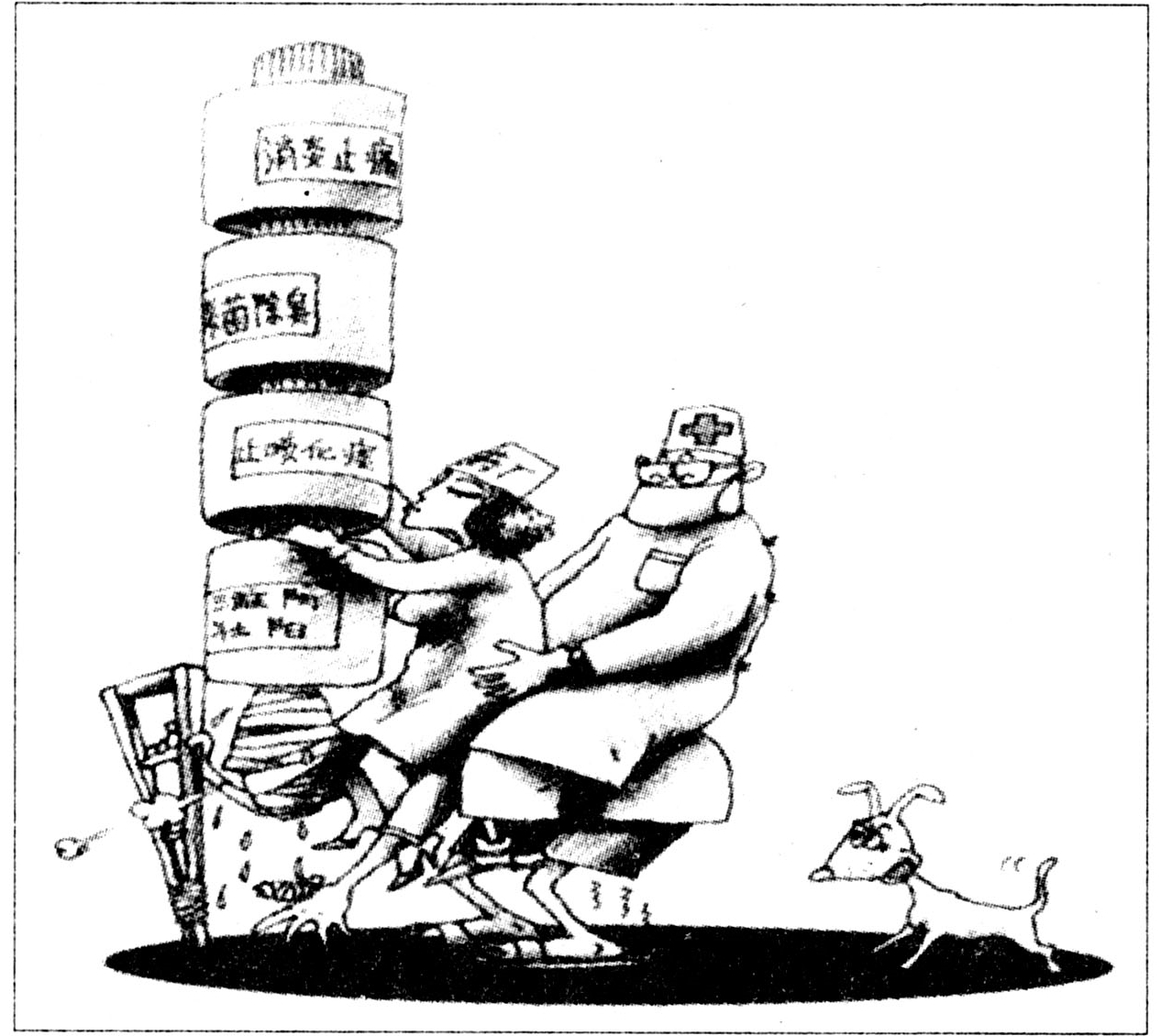

这就不可回避地要说到这可怜的17亿多元“希望工程”捐款。17亿元人民币,如今不过是一栋高级写字楼的造价。对于分布在960万平方公里广袤国土上的成千上万的失学儿童,17亿元即使是一年的教育资助也不算多。我们的基础教育与义务教育为什么就长期处于困境呢?今年5月21日《文汇报》发表了刘成友(教育专家?)关于加大“义务教育政府办”力度的文章。作者把我国中央财政(现在仅占义务教育总投资的2%)与各级地方财政(以县乡政为主)对教育的投资与美、法等国对比,提出了解决义务教育经费难题的办法,其中之一是加大中央和省级财政对义务教育的投入比例。有心人不妨找来一读。(据《杂文报》)