1968年,在我们960万平方公里的国土上,正当一场史无前例的无产阶级文化大革命如火如荼开展之际,正当亿万民众沉浸在其中如醉如痴,武斗枪炮轰鸣波及全国之时,在远离政治喧嚣的陕西关中一个偏远的小村落中,年仅20岁出头仅有小学学历的“公社社员”权佳果,在小油灯下居然草成洋洋洒洒五万言书,继而拎上一袋冷馍星夜进京“面君”。在万言书中,他——

呼吁结束“文化大革命”,全面推行体制改革;

指斥“个人崇拜”、“唯意志论”荒唐可笑;

反对“唯成份论”、“血统论”随意株连;

提出“三农问题”,呼唤建立社会保障制度;

直言改善人民生活是执政党的第一要务;

建议中央高层转变方针路线,“把力量集中到组织生产与生活上来”;

这些石破天惊、振聋发聩的声音,距党的十一届三中全会整整早了十年有余;

而为了悍卫这些而今已成为“常识”的真理,本文的主人公虽未象遇罗克、张志新、李九莲丢掉身家性命,却也以“反革命罪”身陷囹圄11年之久;

权佳果五万言书的思想大部已为而今社会所认可,偶语弃市的“思想罪”也成为历史;今天我们刊发这一长篇报道的目的,不仅是为了记住这位“思想史上的失踪者”,更是为了昭示现在与将来…… 编者

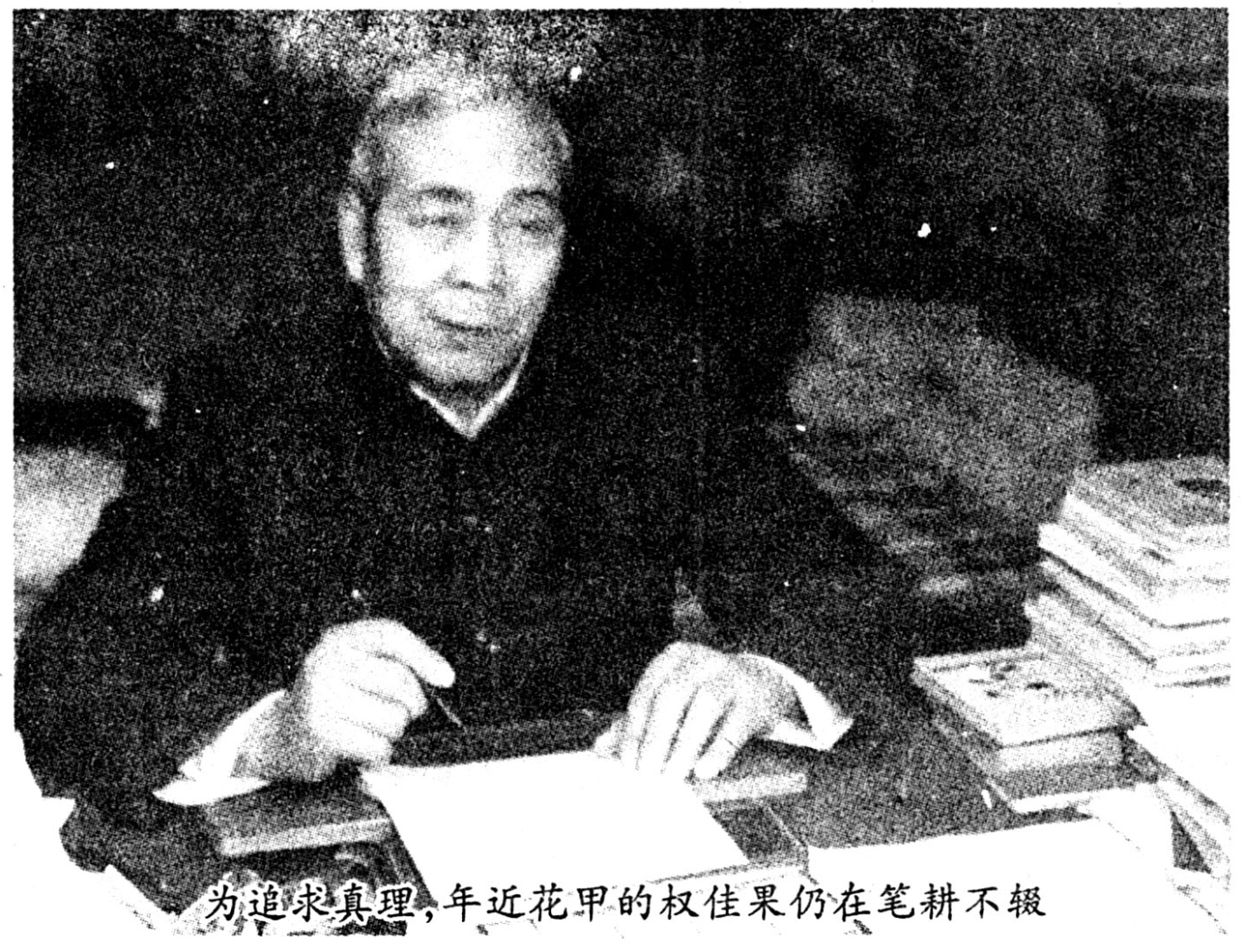

为追求真理,年近花甲的权佳果仍在笔耕不辍

1968年3月3日深夜,渭河下游平原春寒料峭,霜凝大地。

在西安经由渭南开往北京的列车上,有一位22岁的农村青年,他身穿一件黑色的粗布对襟棉袄,背着个馍布袋,蹲在车厢地板上。他一脸憨厚纯朴的神态,但目光中却透露出内心的严肃与深沉。当子夜的列车驶过西岳华山时,他凝望着窗外夜色如磐的秦东大地,不由陷入了沉思……

他是谁?他乘这趟车要去何处?

他就是来自渭北高原的农家后生权佳果,他怀里正揣着一份五万字的《提交中共中央的对社会的认识》,他此行的目的就是要上书中共中央。

少年失学 耘田苦读志高远

1946年12月,权佳果出生于蒲城县西贾曲村的一户农民家中。他自幼体弱多病,上小学期间曾两度休学。1961年秋,他考上初中时正值蔓延全国的大饥荒。因家中再也没有粮食来蒸馍让他往学校背,仅念了七个星期的书便被迫辍学回家。这样,从15岁开始,他便在生产队挣工分来养活自己。他赶牛犁地,在砖窑上背砖,推着独轮小木车往田里送粪,拉着架子车从百里之外给生产队拉煤……繁重的体力劳动累得他几乎喘不过气来,而年复一年的饥饿更使他难以忍受。每天下工回来,几乎都是和着野菜的稀汤,连个馍星儿也吃不着。饥饿像一个巨大的魔鬼,疯狂地吞噬着整个渭北高原;人们甚至得靠树皮、谷糠、玉米芯、红苕蔓、槐豆豆之类来充饥。

此时,精神的饥饿与胃肠的饥饿同样残酷地折磨着这位失学少年。受曾当过几年小学教师的父亲的熏陶,权佳果小时候就十分喜爱读书。可回到村子以后,连一本可供阅读的书也找不到。他打听到县文化馆的图书馆可以借书,便办了一个借书证。为了避免因不上工遭人责备,他总是利用中午歇晌,步行往返三十余里偷偷进城借书,回来还要赶上下午干活。天下雨不出工时,他便戴上草帽,披条旧麻袋,赤脚踩着泥泞往县城图书馆跑。书借来了,他就在每日的三晌活之外挤时间苦读。炎热的夏夜,家里人都在院子里乘凉,他却钻在热得像蒸笼似的房子里读书。为防蚊子叮咬,他还得整整齐齐地穿上长衫长裤,忍受加倍的酷热煎熬。严寒的冬日,钢笔尖上的墨水已凝为冰屑,为抄写读书笔记,他便用手心捂着笔让冰屑融化。春节期间,他一家亲戚也不去,任凭巷道里闹社火的锣鼓震破天,仍独自躲在自己亲手盖的一个矮小简陋的小屋中潜心苦读。

长期的苦读深悟,使权佳果逐渐树立了自己的人生志向。小的时候,他最爱读文学书,很想日后成为一个文学家。回村务农后,便顾不上再作浪漫的幻想了。艰难困苦的生活,迫使他不得不重新思考自己的人生道路。正是《在烈火中永生》、《牛虻》、《钢铁是怎样炼成的》等一些书籍,扬起了他理想的风帆。尤其是《钢铁是怎样炼成的》一书,对他影响最深;他决心像保尔·柯察金那样,为人类的幸福而贡献自己的一生。

还在文化大革命开始之前,权佳果已开始借阅马列著作。在几年间,他读完了县城图书馆所能借到的数十卷《马克思恩格斯全集》和《列宁全集》,也读了斯大林和毛泽东的著作。这些马克思主义著作,为他进一步深入研究社会打下了坚实的理论基础。

当无产阶级文化大革命运动像滔滔洪水一样蔓延全国,整个中国从城市到农村闹攘攘几乎要天翻地覆的时候,权佳果却显得异常的冷静。他不相信这一场政治运动能拯救中国社会,他敏锐地看出,这场运动只不过是执政党已往的“左”倾错误的愈益加深。眼见中国社会陷于一场灾难之中,他心急如焚。从1967年上半年开始,便连续向中共中央寄出9封信,呼吁制止文化大革命的错误,但都杳无回音。作为一个以献身人类为人生志向的中华赤子,他为国家忧虑,为万民忧虑。为了免除这场社会灾难,他作出一个石破天惊的决定:将自己的观点写成长文,到北京去,直接面呈中共中央高层领导。

冬夜秉笔 洋洋洒洒五万言

1967年冬天的渭北高原,周天寒彻,而权佳果用苞谷杆搭建起来的小屋中,更似冰窖一般。他瞒着家中所有的亲人,在这个小屋中,偷偷进行着这项关系着国家与民族命运的工程。他写稿子时没有纸,便把从街上揭下来的大字报和用过的记工单翻过来使用。整整一个冬天,每个夜晚他都在奋笔疾书。第一稿写了七十多页,后来觉得不满意,又经过反复思考,然后全部重写。第二稿写了九十多页,将近五万字。1968年1月31日,初稿全部完成,二月份作了修改并誊抄完毕,定名为《提交中共中央的对社会的认识》。

这份人们后来习惯称作“万言书”的材料,共分五章,每章又有数节,具有相当的理论性,主要阐述了以下几个方面的观点。

第一,批判唯阶级观点和阶级斗争扩大化的错误。这是一个贯穿大多数篇章的中心思路。权佳果认为,唯阶级观点,是中共长期存在“左”倾错误的思想认识根源。他在《认识》中明确指出:“阶级自始就分为两大阶级,一个阶级占有极多的生产资料,一个阶级占有极少的生产资料,一个阶级剥削另一个阶级的劳动。试问目前我国还存在这样的情形吗?并不存在。现在既没有私人占有生产资料的极端悬殊,也没有较严重的剥削与被剥削。……阶级存在的社会条件究竟在哪儿呢?”“现在的情形是,将人分作几个等级,在政治上、经济上、社会各方面的生活中,对各个个人按所属等级分别待遇。真正是社会生活各个方面,以至于连当干部、找工作、入党、入团、当兵、犯罪受法,都先问你家庭是何成份,看你属何阶级。弄得娶媳妇找女婿,都得看你家是什么成份,倒也真是渗透了整个社会啊!”最后他的结论是:“今日实行的阶级路线,乃是一个完全错误的路线。”须知,在阶级斗争要“年年讲、月月讲、天天讲”,凡事都要以“阶级斗争为纲”的那个特殊年代里,能提出这些反对阶级斗争扩大化观点的人,该具有着何等的勇气和胆识!

第二,关于党的工作着重点转移到生产建设方面来的问题。在人们发疯般地大搞阶级斗争的时候,权佳果在《认识》中诚恳地向党中央建言说:“在最初夺得政权的时期,巩固政权在我们的日常工作中占主要的位置。政权愈趋巩固,我们便愈应把力量集中到组织生产与生活上来。现在正是主要工作方针实行这个转变的时候……”令人震惊的是,这位当时年仅21岁的农村青年所提出的观点,竟与十一年后十一届三中全会关于党的工作重点转移的基本精神和提法都有着惊人的一致!(下转四版)