[渭南] 师朝霞

前不久,在电话中,母亲告诉我:家乡发大水了,水快漫过了河堤,钢丝桥被水冲走了。放下电话,我不由黯然神伤:钢丝桥,在我心里,那可是永远的风景!永远的依恋啊!

家乡的那座钢丝桥,我从中学走到今天,走了整整二十个春秋。

我的家乡是一个依山傍水的小庄子。古人刘禹锡《陋室铭》曰:“山不在高,有仙则名,水不在深,有龙则灵。”商洛山历来是文人墨客涉足的地方,丹江水清澈明净,像一条美丽的锦锻,潺潺流淌。

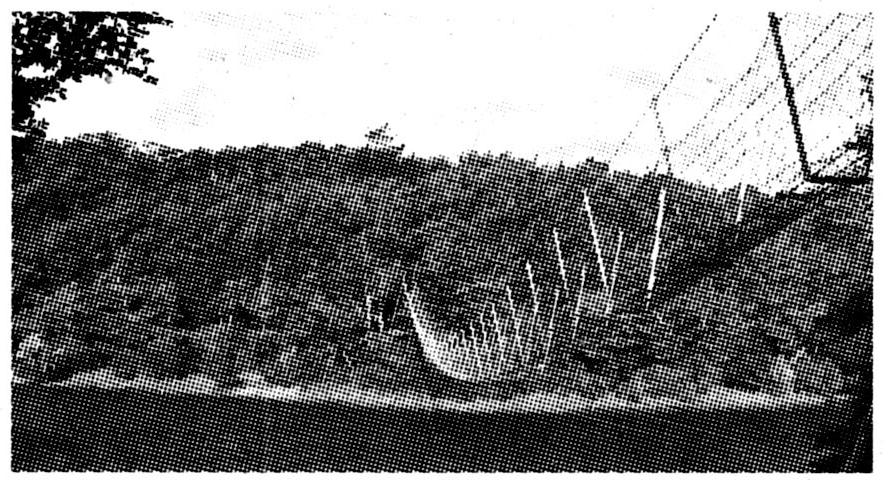

家乡于我的记忆中,永远是槐香四溢的河堤,薄雾之中,一座古朴的钢丝桥横跨在江面上,构成了一幅简约、宁静的图画。

家乡的人们将丹江作为分界,江南为河南,江北为河北。我们住在南边,属于河南人。而家乡的经济、文化中心都在河北,人们必须到河北的镇上去进行各种各样的交流。在我的记忆中,丹江是经常发大水的。夏天的时候,人们淌水过去,冬天水小了,就搭一座小木桥。一旦发洪水时,人们只得绕二十多里路,才能到河对面去。有时,为了省时间,人们冒着生命危险淌水过河,但几乎每年都会有人丧命。

交通不便成了父老乡亲们最头疼的事情,也严重制约着整个庄子的经济发展。后来,公社提出倡议,让凡是在外工作的人有力的出力,有钱的出钱,为家乡的经济建设出一份力。喇叭一连广播了一两个月,这事果然就成了。

桥修起来的那一天,鞭炮雷鸣,锣鼓冲天,人们像过年一般,在桥头上扭起了秧歌,耍起了社火。

这可是家乡的第一座桥啊!

那一年,我在县城的中学住校。别提我有多高兴了,过桥也是我生活中的一件大事。每个周日,我都要回家取下一周的伙食。钢丝桥成了我与家之间的纽带。周六放学时,一想到钢丝桥,我就似乎嗅到了母亲做的热乎乎的饭菜,情不自禁地露出笑容。

有些时候,我也会在桥边上复习功课。天快黑时,我就看夕阳中的桥,夕阳中的桥就像一道彩虹,静静地横贯在水波渺渺的江面上。黄昏时节,晚归的人们走到桥上哼着山歌,斜阳余辉里就有悠闲的侧影,一层轻纱似的薄雾弥漫开来。每当那时,一种幸福满足的情感就涌上心头,家乡多美啊!这个世界上还有什么地方比得上这里?

钢丝桥让我体会到了一种母性的情感,让我的心感到从未有过的踏实。

后来,考上了外地的学校。离家远了,但每年寒暑假,回家还是必须的。每次放假都归心似箭,下了车快走到钢丝桥跟前时,一颗心就落了地,告诉自己:你总算到家了。母亲早已等候在桥头多时,母女俩人,坐在桥头上歇脚,聊起庄子里半年多来发生的人和事,口没遮拦。直至天快黑了,肚子饿得咕咕叫了,才意识到已经坐了一两个钟头了。

这中间,钢丝桥在一次特大洪水时发生了倾斜,乡里进行了一次大整修,钢丝桥换了新装。

2000年,中央举行“科技下乡”活动的时候,钢丝桥每天迎来送往了多少人啊!那个热闹劲,村子里的人许多年后还津津乐道。

二十年了,家乡发生了翻天覆地的变化。每天,从钢丝桥上来往不再只是架子车,而是自行车、摩托车,更有许许多多的小轿车从二十几里外的水泥桥上绕道而来。钢丝桥见证了家乡所有的历史变迁,造福了家乡的子孙后代,真可谓鞠躬尽瘁,死而后已!

家乡的钢丝桥,它就像我的亲人,怎么说没就没了呢?二十年了,我早已习惯了它的存在,习惯了那温馨宁静中永远的风景!

家乡的钢丝桥,包含了我太多的牵挂,太多的依恋。