随着市场经济的发展,多种经济并存,用工形式多样化,对促进就业本应是一件好事,但总是有人利用某些好事进行变相地侵害劳动者的合法权益。工会在近年来的维权活动中,发现有的企业,特别是非公企业的老板与法律、法规打擦边球,搞上有政策,下有对策。明知道其做法有悖于法律、法规,但在具体维权行动中,他们不怕执法检查、不怕媒体曝光、不怕官司诉讼、不怕封厂倒闭。老板的“四不怕”使劳动者维权之路步步艰难。

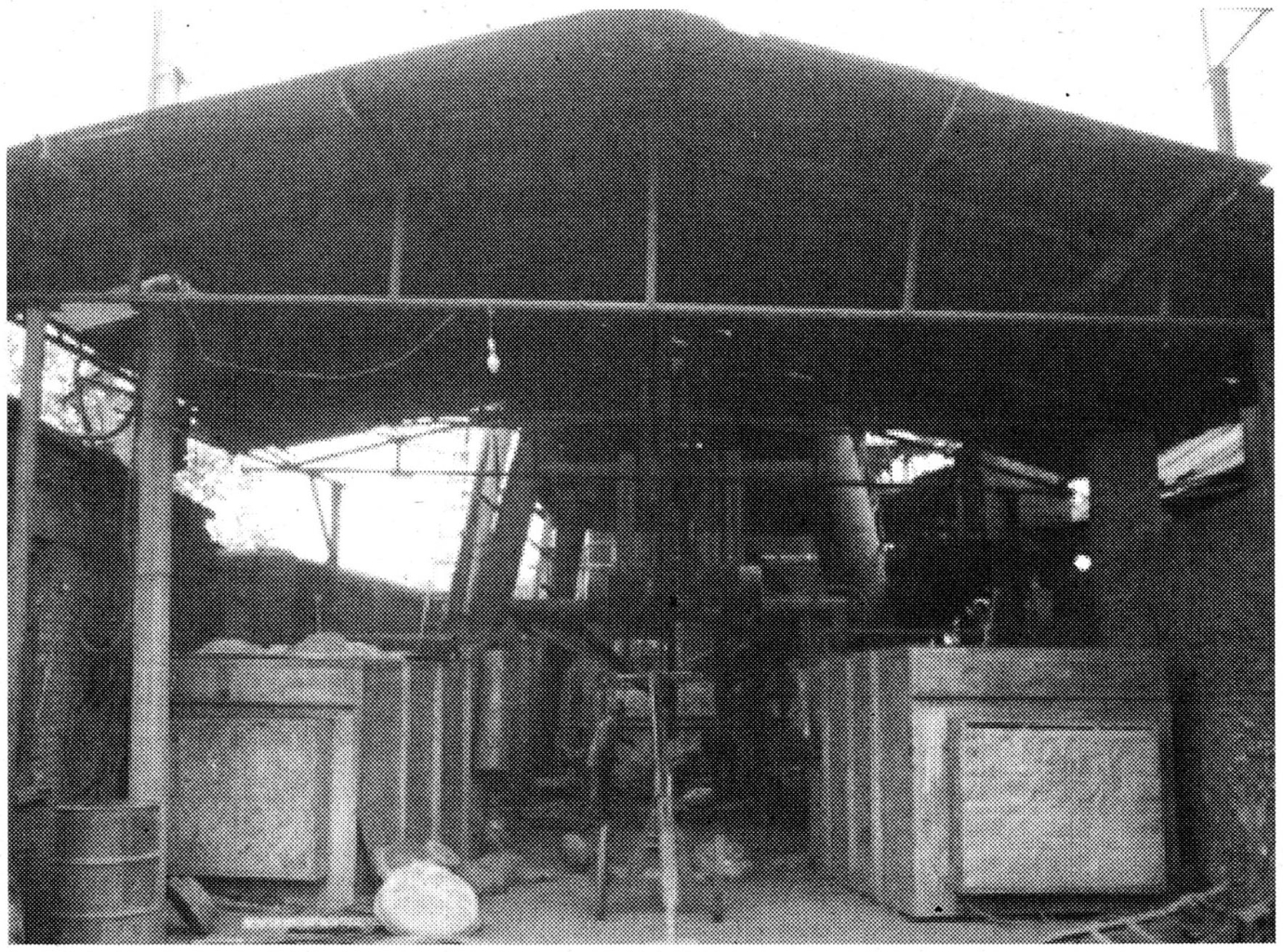

《劳动法》第十六条规定:劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系、明确双方权利和义务的协议。建立劳动关系应当订立劳动合同。据统计,西安市非公经济企业中与劳动者签订劳动合同率不到40%。无论劳动行政执法部门到那个企业检查,他们都能以各种方式予以应付,并且还能编出好多“理由”来拒不执行《劳动法》的规定。他们一是说《劳动法》规定的是“应当”签订劳动合同,而不是必须签订劳动合同;二是说是劳动者自己不愿意签订劳动合同。西安某锻造公司老板就说:“不是我不与农民工签订劳动合同,我要给他们签订合同,他们就不干了,没人给我干活,我只好不提签订合同的事了”,把责任都推给了劳动者;三是说“临时工”不必要签劳动合同。有的用人单位为了逃避为劳动者缴纳“三金”和其他必要的经济支付,把聘用的人员都列为临时工,有意不与劳动者签订劳动合同,以此欺上瞒下蒙骗劳动者;四是以假合同应付检查,用人单位不正式与职工签订劳动合同,而是不经劳动者本人同意私自填写一份合同,遇执法部门检查时就把它拿出来应付,实际上则根本没有与劳动者签订劳动合同;五是签订短期合同。有的用人单位利用合同期限没有下限的漏洞,与劳动者签订一年期或半年期的短期劳动合同,检查起来“合理合法”,但对劳动者十分不利却又无可奈何;六是上演“空城计”。遇有执法检查,老板就关门停业,如户县政府办组织劳动、公安、工商等部门70多人联合执法查处土炼油,众老板闻风而动转移设备,集体上演“空城计”,事后又死灰复燃。你查你的,我干我的,搞你上有政策,我自有对策,应付执法检查。

本来舆论监督是维护职工合法权益的有效方法,可有的老板根本就不怕这种监督,对媒体的曝光充耳不闻。西安某建筑公司老板为了夺回职工集资购买的住房,使用一切手段,把应办理退休的一名职工借故除名,把停工待岗的六名职工以旷工为由除名,还给他们的住所设闸,长期停水、停电,迫使职工离开其住处,几名职工无奈到区、市工会,省、市政府到处上访。事情发生之初,市总工会就开始介入调解,但全然无效。职工们又找到多家报社要求舆论帮助,本报及时把事情全部过程作了报道,《西安晚报》、《劳动者报》相继予以转载。面对媒体舆论,老板却挑衅性地说:你们上访吧,登报吧,看你们还能怎么跳,我都奉陪到底。

更有甚者,该老板面对职工上访和社会舆论,不但不纠正其非法行为,反而把几名职工告上法庭,说他们已被除名,不是该公司职工,非法侵占了公司住房,要求限时腾房。由此,一场房屋争议诉讼从基层法院到省高级人民法院,官司来回折腾了好几年。这些年迈体弱的职工被单位无故除名后本来生活就没有着落,又被老板陷入这无休止的官司中,一个个身心憔悴,现在还在为此不停地上访。

为农民工王银锁的工伤案,西安市莲湖区劳动和社会保障局邀请省、市两级工会组织到西安某锻造公司进行协调。在现场协调过程中,老板毫不掩饰地说:“你们说的政策都是大企业的管理方式,我们小工厂用不上;……发生事故是他们自己不小心,都是一些笨蛋”。在说到安全生产关系到企业存亡时,老板却强词夺理地说:“我巴不得现在就把我的公司关闭了,我可以不操心了,银行的100多万贷款也不要我还了”。

有的企业老板,招聘时巧立名目收取应聘者押金、应聘费、起点费、服装费等。还有的老板规定每小时1元钱工资,每天上班时间长达15小时,没有节假日,无任何安全措施,生命健康无保障,发生事故伤害隐瞒不报,或连哄带威胁赶出厂门。

是谁给了他们那么大的权利?为什么他们会有那么大的胆量敢与国家法律制度抗衡?这不禁使记者想起《焦点访谈》记者采访的那位国家环保总局官员所说的,一些地方政府对出现的那些有违法、违规的企业采取“三不查”态度,恐怕是最根本的症结所在。

记者 郝振宇 通讯员 李承华