胡忠伟

我已过了30多个年头了,过年这件事儿对我来说不再新鲜。这或许就是跟过去过年不同的地方吧。如今,生活条件一年比一年好,平时海吃海喝的,票子挣着,车子坐着,温泉泡着,还盼望着过年吗?

过年,这么隆重的节日只在乡下。农民们幸苦一年了,难得这么清闲,除夕晚上,全家老小熬年守岁,欢聚酣饮,看春晚,侃大山,共享天伦之乐,这依然是农民们很看重的年俗。

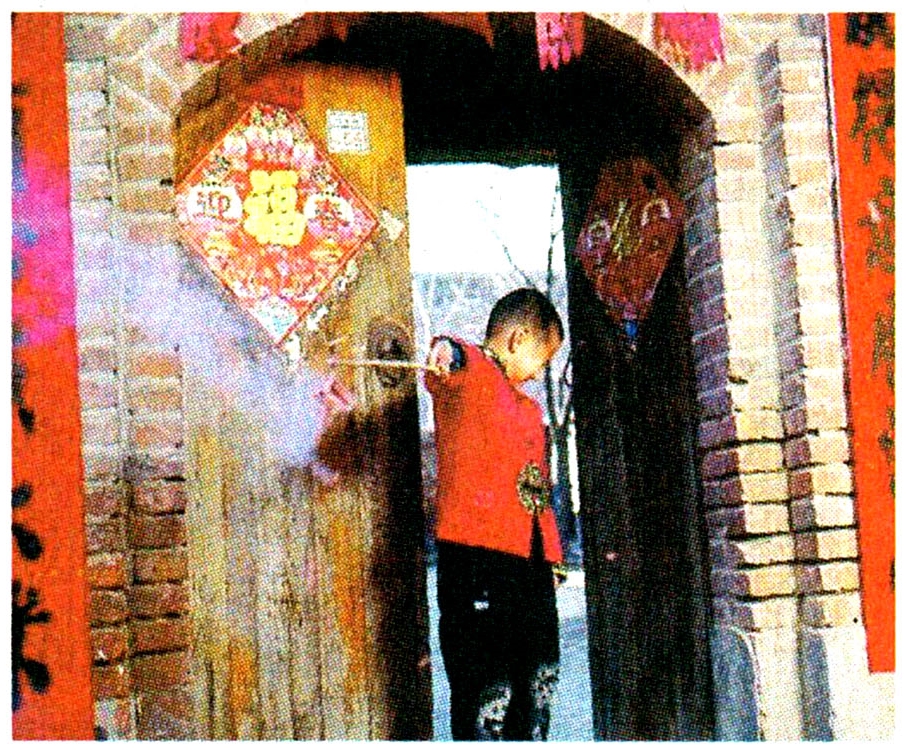

乡下的过年,其实从腊月二十三“小年”这一天已经开始了。民谣这样唱到:“二十三,祭灶官;二十四,扫房子;二十五,磨豆腐;二十六,去割肉;二十七,杀只鸡;二十八,蒸枣花;二十九,去打酒;年三十儿,捏饺子儿;大初一儿,撅着屁股乱作揖儿。”小时候,家家户户过年基本上都是按照这个程序进行的。孩子们最盼望的还是过年,过年便意味着能得到一些平时没法得到的东西。“吃了腊八饭,就把年来盼”,离过年还有二十多天,我们就开始了倒计时,院子里满是我们用树枝划下的小道道,一天天减少,年节的气氛就一天天浓起来。大人们忙着扫洒房屋,杀猪宰鸡,筹办年货;小孩子则盼着放鞭炮,贴门神,刷对子,穿新衣。有一年腊月二十三,父亲让我和哥哥去集市上置办年货,走了十多里地,集市上,熙熙攘攘,瓜子、花生、糖果、甘蔗……应有尽有,让人垂涎欲滴。可是,只有十块钱,还是卖了一只花公鸡得来的,只能捡重要的购买了。结果,买了几斤水果糖、几斤瓜子、几斤花生,一张年画,一对门神,而那泛着紫色光芒的甘蔗,那花花绿绿的糖果和副食,只有饱饱眼福了。而这样的过年,都属于童年,属于那时的乡下。

又是新年,没有新衣裳,没有红对子,没有惊喜,一切都如往常的平静。

站在温暖如春的阳台上,眺望着窗外,街上依旧是人来车往,川流不息,阳光打在人们的脸上,那么真实,那么柔软。

新年就这样平静地走来。儿时对新年的惊喜与期盼已随风远去,平静写满人们的脸庞。于是只得借助孩子们热烈的欢呼和雀跃,来梳理童年的记忆。我隐约记得,我最多一次得到的压岁钱是五元,这于我来说已是一个了不起的数目了……儿时过年的情景成了无形的记忆,残留在我的心间。

阳光打在人们的脸上,各种各样的表情写满脸庞。想想那时的过年,一如这冬日的阳光般温暖。