70多年前,民族存亡的危难时刻,一曲慷慨激昂的《保卫黄河》在延安奏响。自此,黄河上下,长城内外,无数志士仁人高唱着《保卫黄河》奔赴前线奋勇杀敌,奏响了中华民族救亡图存的时代最强音。

延安桥儿沟,鲁迅艺术学院旧址,人民音乐家冼星海的旧居周边寂静无言,《保卫黄河》的曲目就诞生于此。

1938年末武汉沦陷后,诗人光未然带领抗敌演剧第三队东渡黄河转入吕梁山抗日根据地。东渡黄河时,他亲眼目睹了黄河船夫与惊涛骇浪进行生死搏斗的情景,为船夫们的英勇豪迈所感染,开始酝酿创作。在吕梁山的两个多月里,他与抗日游击健儿一起出生入死,火热的生活触发了诗人的创作激情。后来他因坠马受伤,再次渡过黄河来到延安疗伤。

1938年春天到达延安后,病榻之上的光未然在五天时间里口述了长达400多行的长诗,给演剧三队的胡志涛笔录。作品完成后,光未然把已到延安鲁艺任职的冼星海与演剧三队的同志们请到他居住的窑洞里。

一盏极其昏暗的油灯旁,年轻的诗人用低沉的声音朗诵了《黄河船夫曲》《黄河颂》《保卫黄河》《怒吼吧,黄河!》等八个部分的《黄河大合唱》的歌词。诵读结束时,凝神片刻之后的冼星海突然站起,将歌词一把抓在手上,激动地说:“我有把握把它谱写好!”

六个昼夜过去,冼星海呕心沥血,终于完成了《黄河大合唱》的全部曲谱。

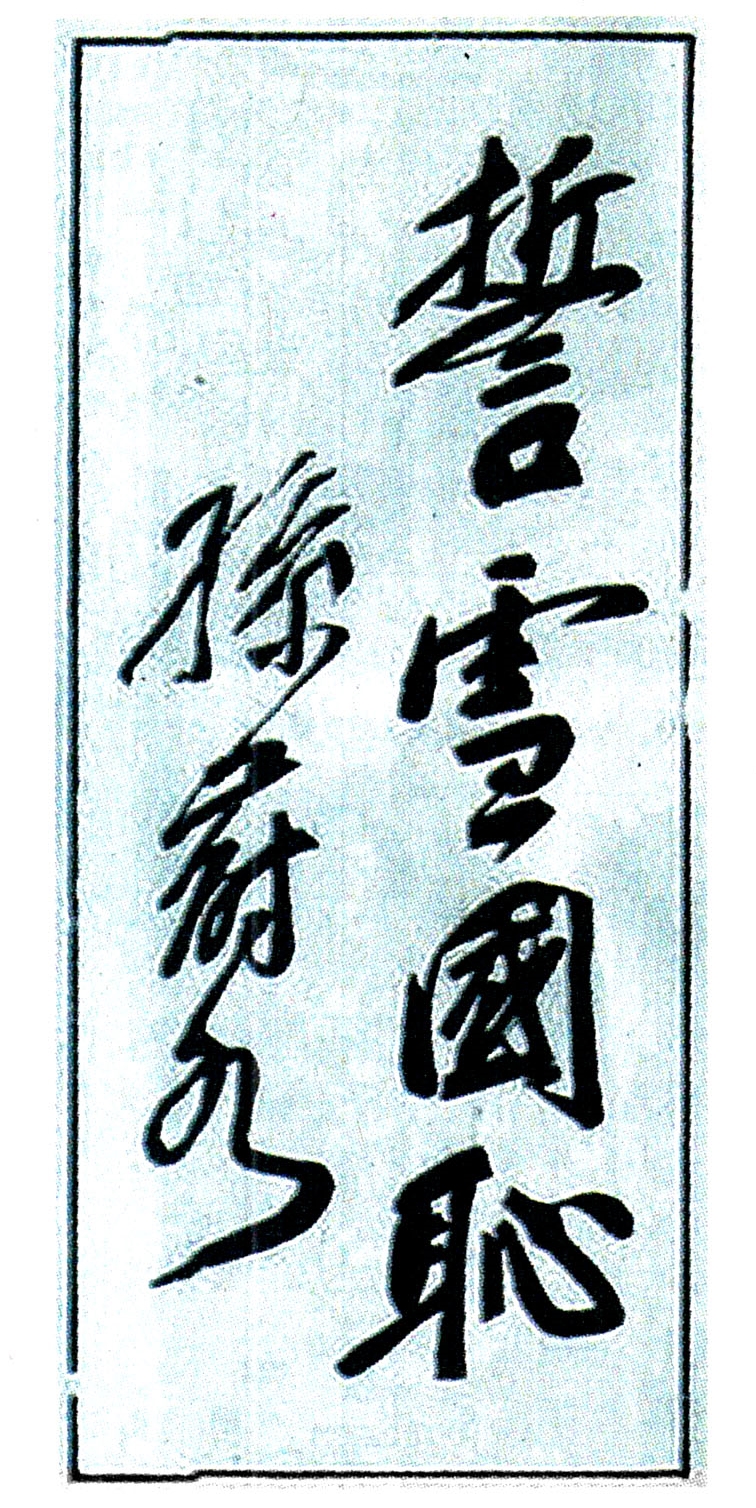

1938年4月13日,《黄河大合唱》在陕北公学礼堂的首演获得成功。5月11日,在庆祝鲁艺成立一周年的音乐晚会上,冼星海亲自指挥100多人组成的合唱团,演唱《黄河大合唱》。刚一唱完,毛泽东就连声称赞“好!好!好!”此时的冼星海,已眼含热泪。当晚,他在日记中写道:“今晚的音乐会可是中国空前的音乐会,我永远不能忘记今天的情形。”不久,回到延安的周恩来也为冼星海题词:“为抗战发出怒吼,为大众谱出心声!”

自此,《黄河大合唱》从延安传遍全中国,传向世界,1941年还漂洋过海登上了美国的舞台。一次次奏响民族危亡时刻的时代最强音,成为代表中国人民保家卫国伟大精神画卷的不朽篇章。作为《黄河大合唱》中最慷慨激昂、鼓舞人心的第七乐章,《保卫黄河》以短促跃动的曲调、铿锵有力的节奏,全景展示出抗日军民端起土枪洋枪、挥动大刀长矛,在青纱帐里、万山丛中,保卫黄河、保卫全中国英勇战斗的壮丽场景。 □刘书云 陈晨