□贾欣玉

姥爷姥姥生在上世纪三十年代,长在韩城东临黄河的一个宁静的村庄。姥爷姥姥结婚的那年,二人一起在院子的东南角种了颗枣树苗。早上一起身,透过窗子就能看见小树苗。等小树长大了,躺在床上也能看得到。从此,施肥浇水成了姥姥的日常任务,每一条枝芽都舒展着姥爷姥姥的温情,生长着他们的希望。姥爷不在家的时候,枣树更是被姥姥精心呵护,似乎摸着那树干就是牵着姥爷的手,阳光下闪动的树叶就是姥爷那明亮的眼睛。枯瘦的枝干终于在姥姥双手的扶持抚慰中渐渐站稳了身子,抓紧了大地。新木初成,大舅抱着树干登攀;枝繁挺拔,二舅捉了虫子详观;绿叶华姿,姨妈在稀短的头发里塞了小花;接天红妆,妈妈扶着枣树蹒跚。

枣之未落,其叶沃若。姥姥照例清晨六点蹑手蹑脚地起床,跑到厨房做早饭。趁着一家人还未起又抓着空隙将院子一拂而净。在餐桌上忍着婆婆从鸡蛋里挑出骨头的怨气,还要照顾最小的孩子吃饭。快速收拾好餐具,看似纤弱的身子顺溜地扛起了锄头,和两个儿子急急忙忙地去地里。出门前还不忘嘱咐大女儿要看好最小的孩子,在家里要乖一点儿,千万不要惹脑了奶奶,免得又被打。

汗水调节心情,日光营造气氛,田野安抚情绪。这样的日子对姥姥而言是最美好的时光,从早晨持续到中午,再从中午持续到黄昏。累了,也只是倚着锄头喘口气,习惯性地望着村口的方向,脑中、心里又浮现了谁的身影?

杂草顷刻间铺了一地,背后突然飘来了熟悉的声音。扔下锄头,携着朝思暮想的人儿进了屋,伺候他吃饭、睡觉,许多的辛苦委屈就在这服侍中烟消云散。

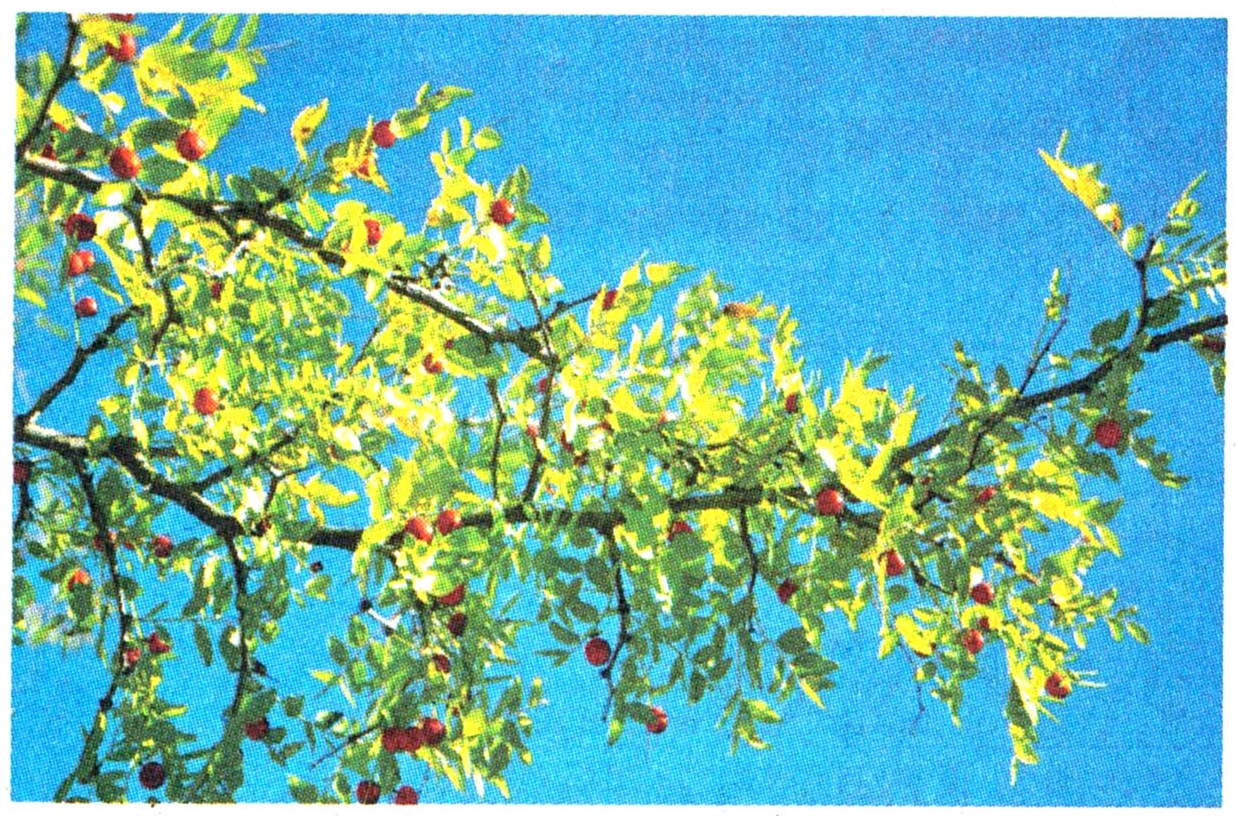

院中的枣此时也正结得甚好。虽没有完全红透,但红绿相间的花枣儿也同样艳丽得可爱。打下一颗,轻轻一咬,脆响香甜。再看看那枣儿,白色的瓤,红绿相间的外表,微微发黄的枣核,恰似一幅美丽的图画。要走了,姥姥打下一袋相思与叮嘱,目送着他离去。然后默默地拿了农具,期待下一次的团圆。

1983年,国家的“严打”风潮将姥爷吹到了陕西省政法干校培训政法干部。“你就带着孩子们到西安来吧,在这里和我住下。”这是姥姥结婚以来听到的最动听的话。

仔细打扫了院落,认真给枣树浇了水。姥姥带着孩子们告别了朝夕相伴的枣树,从此院落少有人住,枣儿只有自己默默地生长。没有了院落,没有了日日相伴的枣树,但一家人终于住在了一起。只要家人在身边就好。此后陕西省政法干校家属院中的一套单元房便成了妈妈她们的另一个家,她们也可以在小小的花园中种颗枣树。城里消费虽然高了些,但人活着总是有办法的,只要一家人在一起。

这愿望许得再渺小,再平常不过。可是,两年的温馨相守,守来了姥爷的病逝,留下了四个孩子。

那时,妈妈也只有十多岁。姥姥中年丧夫,一边是年迈的公婆,一边是未成年的孩子。孩子的学费、老人生病的药费、全家人的生活费,日日都在追赶着她。姥姥说:“当时的日子,难啊!”

从懂事起,我一直避开所有与姥爷有关的话题,怕姥姥、妈妈伤心,也就一直不知道姥爷的名字。可幸的是,姥姥有一回谈到了一位老家的亲戚,其中提到了姥爷,我瞅着姥姥没有丝毫悲伤的神色,趁机问起了姥爷的名字。没有预想中的脱口而出,只见姥姥微笑着用食指在桌子上用力地写着三个字,一笔一画,是怕说出来的字太轻,想要把它刻在心上吗?十几年来,我从未见过她如此的举动,从未见过她如此静美的笑容,她像是在欣赏一件极其美好的珍宝,眼神中透出的柔和与食指遒劲的力度相吸相融,柔与重展现了奇妙的融洽与力量,使我不得不快速偏过头,生怕再看一眼就会流泪。我听到了世上最温柔的声音,唤着:“文仲仁”。

我再一次深切地感受到了:姥姥她,是很爱很爱姥爷的啊!

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。虽天人永隔,但多少年了,姥姥每次上坟都要大哭一场。路过的村人看见了都说:“过去了这么多年,还哭得这么凶。”是啊,怎么能忘记,怎么不肝肠寸断!

今年又回了一趟韩城老家。三十年,姥爷去世三十年了。从前的院落依然在,那年今日此门中,家人仍相伴,枣树出新枝。而今,房顶坍塌,蛛丝乱结,遍地草杂,满地枣烂。那颗枣树已然是亭亭如盖,枝桠漫过了房顶。还未来得及落下的枣儿坠了满枝,在阳光下闪闪发光,可惜再也没有人把它们采摘给谁了。