原

——记陕北高原的梦

叶广芩 韩庚

炎热的七月,汽车奔驰在陕北的公路上。扑面而来的是柳,独特的,黄土高原上才生长的柳。粗壮的根扎入土的深处,卫士般挺立在路的两侧;苍翠的叶饱吸了太阳的能量,给路面撒下一片绿荫。延安公路总段的老康告诉我们,陕北公路两侧多种柳,它们耐旱好活,不惧风沙,且韧性好,无论沙砾粘土,攫住便不放,再大的风也刮不倒它。

护路的树如此,护路的人呢?

占陕西省版图45%的陕北黄土高原,最低处也在海拔900米以上。当你站在黄土峁上,看那如波涛起伏的群岭和蓝得似乎透明的苍穹时,会感到人在与自然的对比中是多么渺小。

但人终究是伟大的。

他可以上天,可以入地,更能以不屈不挠的精神改变艰难恶劣的环境。陕北护路工人正是以他们的行动在广阔的高原上写着一个大大的“人”字。

整个陕北除去县乡道路,有2816公里国道、省道,其中有国家重要的战略通道西(安)包(头)线、吴(堡)定(边)线、府(谷)新(街)线,在这绵延千里,曲折逶迤的道路上,如星斗般散布着255个公路道班。2518名养路工日复一日,年复一年地工作、生活在这里,把青春、热血奉献给了他们热恋着的这片黄土地,献给了绵绵无尽的路……

滚烫的郝岔

在离安塞不远的郝岔,我们遇上了一群正烧沥青的养路工,他们抡着大锹翻拌着滚烫的石子,大有发狠玩命的架势。没有汗,汗已被蒸腾的烟燎尽了。黑烟直上峁顶,奔向湛蓝的天。太阳正当头顶,烤得人皮肉发疼,今日收音机广播的气温是摄氏36度。七八条汉子,如勇士上阵,动作协调利洒,一身的力全在腰背,看过安塞腰鼓的人无不为“野马分鬃”、“青龙摆尾”、“大过膛”的粗犷动作所倾倒,那种驷马狼烟的踢腾,那种狂猛狠野的气势在这些陕北养路工身上发挥得淋漓尽致。

在这儿指挥的是个叫刘宏礼的工程师,也是志丹县段的党支书,清瘦,脸黑多皱,让人窥不出年纪。他在公路上干的年头比那些拌石头小伙的年龄还大。这60公里路段老刘一步一步都走过,哪儿有坑槽龟裂都一一记在心里。他熟悉了这条路——陡坡、危崖、急弯;路也熟悉了他——冷眼、宽嘴、尖下巴……问刘宏礼大热天怎不歇歇,他说歇不得,养路工赶的就是这大热天,太阳越红油越好拌,路面越粘。他们一天要炒油三十盘,从早晨六点半干到晚上七点半,中午饭也在工地上吃。沥青烧到200度,地烤加上天也烤,这苦也就他们能吃……干得最欢的那个叫曹世洲,他一月的工资得养活老少四口,平日连好菜也不敢吃;白庆丰跟王宗德两个无论天多热,老捂着长裤子,卷起裤腿,红肿一片,沥青中毒……老刘说,报上写厂长,写经理,也该写写我们养路工,让社会上的人都了解我们。车行在平平的路上,开车的坐车的都觉着舒畅顺当,有谁想得起养路工呢?车刚颠了一下,立即会有人骂:“破路!养路的干什么去了?”

现在,几十名养路工齐刷刷地站在太阳地里,穿着千疮百孔的衣,带着一脸的风尘,都是些精精壮壮的汉子,发财的机会不少,致富的路也有千条,但他们却抛了老婆孩子,抛了家乡的田园,甘愿为这条穿越荒山沟的路献出自己的精气神。他们背靠黄土崖,望着过往的车,任浓烟从身边掠过,没人皱眉,如一群战地雕塑…

寂寞的柳树沟

有人说志丹县的柳树沟道班晚上闹鬼,行端立正的汉子才敢在那儿呆,性邪胆小的住一宿就吓咆……说者带着儿分夸张,听者也未当真,彼此哈哈一笑。

我们来到道班的时候正是下午,院内空荡荡的静如太古,似乎连风儿也刮不到这里。值班的老郝见来了人,一挑门帘由窑里出来了,脚后跟着一只孤寂的灰猫。进窑一股汗味,桌上扔一筐山杏,引得蜂儿嗡嗡地飞。几个大电池绑了个收音机,落了一层灰,老郝拍了拍它,说:“坏了。”猫直往人脚背上蹭,向每一个人都表示友好,老郝耳聋话却多,许是平日难得有人来的缘故。他说那四位都出去干活了,留他看家,他们五个人养护了7.3公里路面,活计多且杂,清边沟、垫路肩、掏涵洞、除危石……没闲着的时候,那些涵洞下一次暴雨堵一回,劳动量比别处大多了。去年冬月,大塌方,近2000方土把路堵了,班长侯园山领上三个兵扛着锹就奔了出去,只两个钟头就清出了一条让车能通过的道。有回下了大雨,小草沟门那边泥漫了路,养路工们一直干到半夜十二点还歇不下。安塞运输公司夜归的卡车司机见了,一声不吭停了车,开大了车灯给他们照亮,他们心里都热乎乎的……养路工最怕的是因路堵车,出那样的事真把人臊得抬不起头来。他们更怕的是晚上,山洼洼里黑得早,周围没有人家,也没电,下了班几条汉子大眼瞪小眼真不知干些什么才好。问及“闹鬼”的事,老郝歪着脖子说:“当然”。

想象得出,苦苦劳作一天之后的养路工们,在这连风也被淹没在寂寞里的柳树沟,在漫长漆黑的夜晚,围着如豆的灯光,那是怎样一种情绪,怎样一种气氛?这种气氛与情绪如同一首深沉充满毅力的歌,与郝岔不同,它是无声的,冷峻的。也是,没点儿硬气劲儿的汉子难得在柳树沟熬得下去。

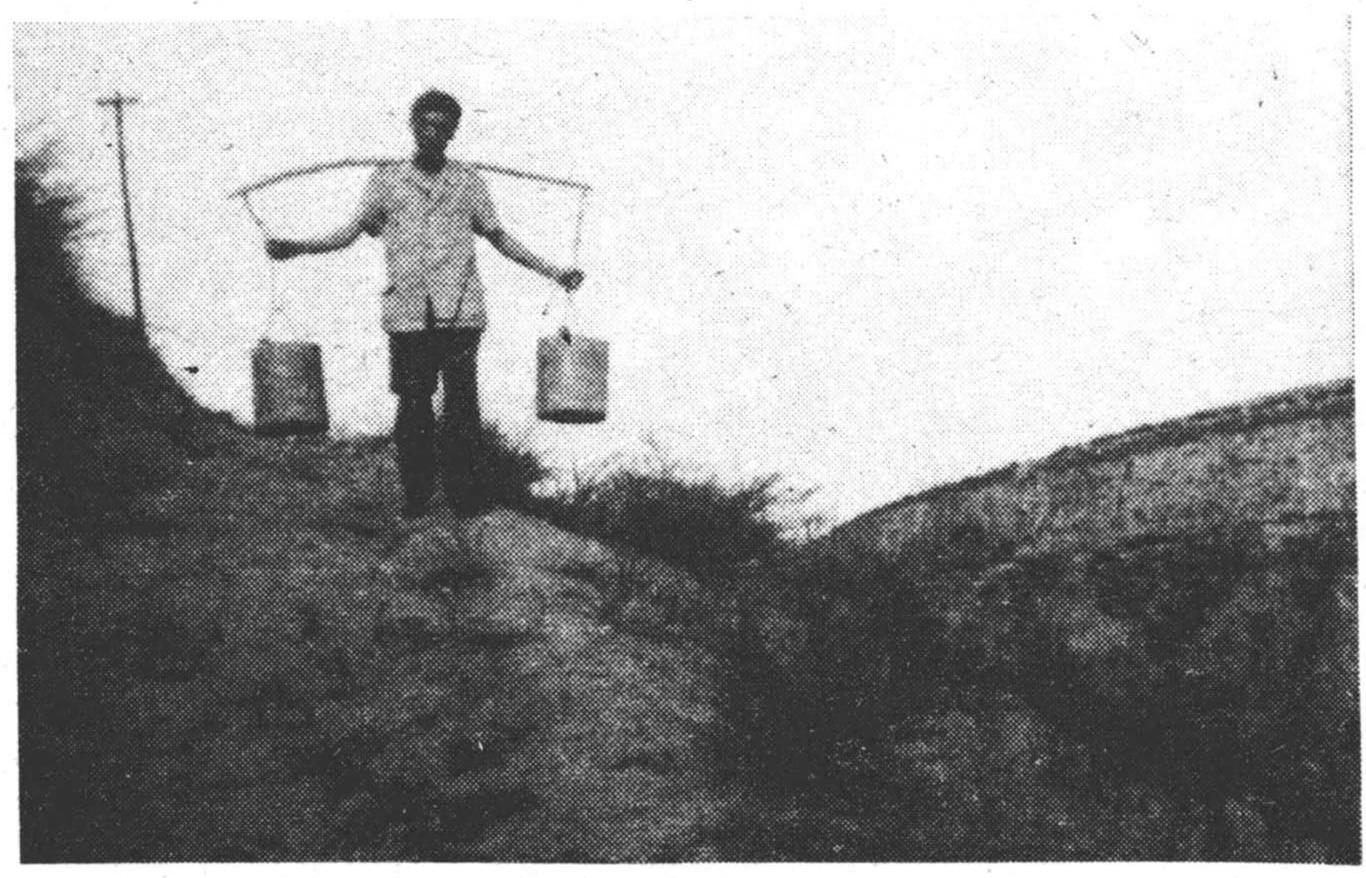

干渴的大路沟

大路沟道班没电没水,前不久才安了个风力发电机,遇上场黑风,连风叶子都刮不见了,剩个光杆杆,旗似地戳在那里。顶难受的是没水,电影“老井”他们都看过,那算甚,他们这儿海拔1700米,是吴旗县制高点,吃水得下沟,往返11公里挑。挑两桶水爬山身不能直,两个脚尖猛用力,十几里地一鼓作气不能歇,闹不好连人带桶整个儿一个大滑坡。他们给客人倒茶都是小半碗,不是故弄风雅,是怕人家喝不完倒了,那水泼出去比泼油还心痛。洗澡没想,脸也是隔三差五勺半碗水意思意思,好在彼此彼此,谁也不嫌谁。

水难得,却还无偿向过路人提供。门口立了块“共青团服务岗”的牌子,专为过路的排扰解难。旗号打出去了自有找上门的,修车补胎,洗脸洗手,他们都应承。当司机一桶一桶从道班的小池往汽车水箱里灌水时,大概从没想过这些水是怎么来到这1700米高地的,倘若有细心者回头望望养路工们的脸,他们便可从那憨厚的笑脸上窥见一颗颗热得发烫的心。有首歌唱得好,“只要人人都献出一点爱,世界将变成美好的人间……”

养路工们的爱,比干渴黄土梁上的水还金贵。

艰难的市台

连结吴旗与定边的105公里吴定路在黄土峁中穿绕,据说这是全国最烂的路。路面上细粉般的尘土二尺多厚,底盘低的车开上去便成了推土机,底盘高的车犹如大海中行船,轮下土浪翻滚,车后一片弥漫,扬起一溜浩浩荡荡的尘。跑乍的司机都骂,骂颠簸的路,骂半山腰的公路道班,“养路段,养肉段。”

路旁柳树丛中的市台道班大约是这条土路的中心,它被厚重的黄土围护着显得极不起眼。全道班三员大将,班长钱志安给人的感觉是特别的黑,嘴唇开裂得起了层白皮。他们的任务就是每天背着兜子漫山遍野地找石头,再把石头背回来,一兜兜撒到路面上去,改善土路路面环境。黄土的腹地,连河滩也难见一块石,更何况土梁上,就是找来的“石”也不过是土的硬结,汽车辗过几回又变成粉沫。就这,也每天捡,捡了再去铺。这种悲壮的,精卫填海式的举动让人感动,让人不由想到路边上那些不屈不挠的柳。同样养护土路的黄特老害道班班长王文清说,他们那儿也难,吃不上水,光打水的井绳就有十三丈,这长绳昨天半夜还让人偷了。这是小事,更难人的事还有哩,下雨为了保护土路,一律禁止车辆通行,路口用木头一拦,派个值班的看着。有日,天黑透了也不见值班的回来,怕喂了狼,都出去找,原来让人绑得实实儿地扔在路沟里,人家人多,谁拦得住!这些瞎人,怎就不替咱养路的想想哩!

再踏上行程,黄土路上那些尚未被碾碎的小石子们在人的眼中陡然有了非它体积所表现的分量,养路工的责任与爱心,融进这艰难寻到的颗颗石子中,为了路的畅通,它们承受着压力与误解。是的,是该让更多的人了解他们。

助人为乐的徐坑

公路出了定边城便一马平川地直,左手古长城,右手肥美草原,太阳悠悠旋转,长空云起云落,司机开足了马力,放开了大松心,继而出现了不能排解的捆……八里洼猛地一个急弯,陡然来了70度斜坡,反应再快的也难扭转乾坤,于是连人带车便练开了前滚翻。徐坑道班就在坡下头,常有汽车打着跟头冲进道班院子里来。为此,道班在急弯处设了一个醒目的牌,就这也挡不住出事。这天早晨,道班院墙外头轰隆一声,土冒起多高,人们跑出去一看,是吴旗楼坊坪乡一辆拉煤的解放车翻了,驾驶室已经摔瘪,司机和助手满身满头都是血。道班的工人们齐心合力,把伤员从车里拽出来,拦了车,把他们送到医院。名声就传出去了,远近的人都知道徐坑道班的养路工心眼儿好,说他们古道热肠,是肯为人两肋插刀的汉子。男人们信服他们,女人们敬重他们,谁有了排解不开的难处,都爱找道班,因为迄今为止,只要求助的找上门去,还没见他们扫过谁的脸。5月的一天,墒沟刘家婆婆冒雨跑了二里地来到道班,进门就哭,说儿子海生出去养蜂了,媳子难产,眼看着就不行了呢。道班工会组长武建文与毛陈西两个二话没说,套上毛驴就往病人家赶,把产妇连夜送到30里外的安边医院。医院的人说好险,再晚半个钟头人就没救了。几天后,刘老婆婆跟墒沟村的村长一块儿来了,还带着礼。老婆婆见人便笑,便塞红蛋,说得了个大胖孙子,现今母子都平安啦。村长夸道班的人助人为乐精神好,要让村里的年轻人好好向他们学。徐坑的养路工们也挺高兴,礼当然不收,他们说:“这有甚哩,这样的事搁到谁头上谁也得帮忙,都在一处住着,还说甚谢字。”高原上的柳根扎得深,高原上的养路工同那柳一样,将根深深扎在群众中了,与他们融为一体。难怪,隹县县长马旭耀说“尔今共产党员要在公路道班里寻。”

柳树在高原上挺立。

养路工在高原上劳。

这些路,这些树,这些人在混黄起伏的陕北,拓出一条闪光翠绿的丝带。是一种风情,是一种精神,也是对人生的思考……

定边县的养路工们在烈日下铺油路,这活劳动强度大,动作要干脆麻利,其紧张程度不亚于一场战斗。

大路沟的养路工们每天上坡下坎去挑水。大约只有他们,才更体会到水的珍贵。

油路面洒油 刘义军

本版编辑 叶广芩

刊头设计 董凤山

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书