并非“神童”的故事(报告文学)

韩剑 薛梅

世间父母都想望子成龙

——题记

1

正是杨柳飘絮,纸鸢翻飞的季节。

一个大脑袋的儿童在环城公园的砖道上用粉笔练字,一圈观看的人不时发出“啧啧”之声。

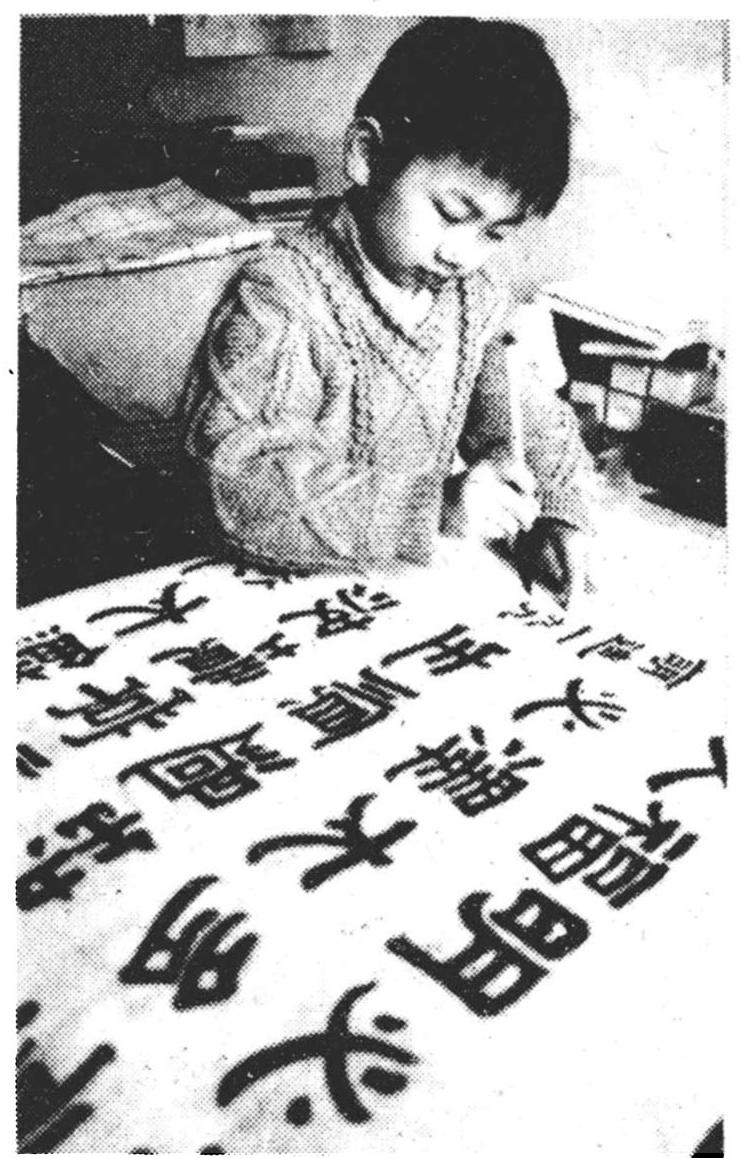

孩子一声不响飞快地在地上写着隶书,字迹清晰流畅,字体苍劲有力。《长恨歌》、《梦游天姥吟留别》、《将进酒》、《兵车行》、《蜀先主庙》等在地上排出了整齐的字阵。有人点题了,写韩愈的《石鼓歌》吧,孩子又拣一支粉笔,不假思索地写了起来:“张生手持石鼓文,劝我试作石鼓歌。少陵无人谪仙死,才薄将奈石鼓何。……”这是唐诗三百首里较难的一首,读来都感到诘屈聱牙的文字,却在他笔端轻快地泄出……

“这不算啥”。在一旁站立的父亲向好奇的群众解释。这孩子五岁就能默写《唐诗三百首》,现在已能背能写《三字经》、《道德经》、《孙子兵法》等十余万字的文章、诗词了。

更使看客惊奇的是这个今年9岁,大名王萌迪的孩子,至今未跨进小学大门。这身本事是其父独辟蹊径,采用家庭教育的办法教成的。

2

窄巷尽头的小院里,穿过笼罩古城的尘埃、烟雾投射下来的夕阳,给贴满院墙的斑驳褪色的纸张带来了几许生气。这就是小萌迪纵横驰聘的天地。每个字、每个笔划都是他的心铸就,房里写过的宣纸摞起几同身高。床板上散乱地放着《白话史记》、《东周列国志》等书。看了这些,我想,每天读、写、认、背,小小年纪受得了吗?

黑瘦的父亲——也是萌迪家庭教育的导演、教师——自有高论:

“我这孩子的培养实际上是人类早期教育的实践。启发我从事这种实践的是郭沫若的《天才与教育》、木村久一的《从零岁开始的教育》。他们都强调早启蒙,早教育,强化训练。

认字是认识世界的开端,我将一千五百多个独体字、偏旁部首和由此派生的字制成三千余张卡片,从萌迪八个月开始教他识形、发音,一岁多在地上画,一岁半读唐诗,五岁时,唐诗即可默写了。现在,每天仍学二百字古文,先背,熟了后再读译文,再理解。”

当然,死读书、读死书并不足取。萌迪的父亲深谙其道,将读书和娱乐巧妙地揉在了一起,所购之书,虽属古典,然多带图画。如《资治通鉴》、《绘图唐诗》、《朱子治家格言》等均是,每天按作息表上课,也不放过平时点滴的渗透机会。一日,父子散步,父亲出了上联:“粗”,儿子答道:“细”,迭句再问:“粗绳”,答:“细线”。又追一句:“粗绳拴白马”,答的也敏捷:“细线绣金龙”。

在这样的氛围与环境中,王萌迪长到了今天。

3

人的智商是重要的,但更重要的是后天的勤奋、刻苦。卢梭认为,每个儿童生来就具有良好的素质,但得不到教育,素质之潜力也就无从挖掘。斯拉夫著名教育家夸美纽斯也说,如在儿童时期所应当获得的教育均已获得,那么,任何儿童都可以成为一个人。

早在王萌迪出生之前,他的父亲就决定不送孩子入学。他说,任何一个平凡的人,只要选择为人父母,同时就选择了另外一项职业——人的培育。父母应是儿童的第一个天然教育者。萌迪的父亲是农民出身,仅上过一年半学,后靠查字典读了一些书,直到现在,依旧在不断提高完善自己,给孩子做出自学的榜样。

萌迪的教育被父亲分成两段:读万卷书——十六岁以前;行万里路——十六岁以后。前段为了师承古人经验,后段为了体验人生。

那么现代的物理、化学、电子、数学、生物等知识如何在家庭中获取呢?对此王萌迪父亲的回答是让孩子先打下文字基础,有了中国历史、文学修养,长大以后他自然会顺势自学的,不劳做父母的操心。

做父母的都希望子女超凡脱俗,成龙成凤,许多人争着抢着将孩子往重点学校、重点班送,有条件的甚至请了家庭教师。而王萌迪,从零岁开始,就接受传统的、私塾式的教育,并在这特殊的教育方式中拔了尖——至今,他已以过硬的书法、惊人的记忆获得全国性奖励十一次。

特殊的教育会造成怎样的人才?小萌迪今年才九岁,路还很长。他的父亲下定了决心:继续探索、尝试,坚持走下去…

有句俗话这样说:出水才看两腿泥。

(摄影 柳影)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书