我抒我意 不倦求新

——记书法家徐永锡先生

文/柳笛

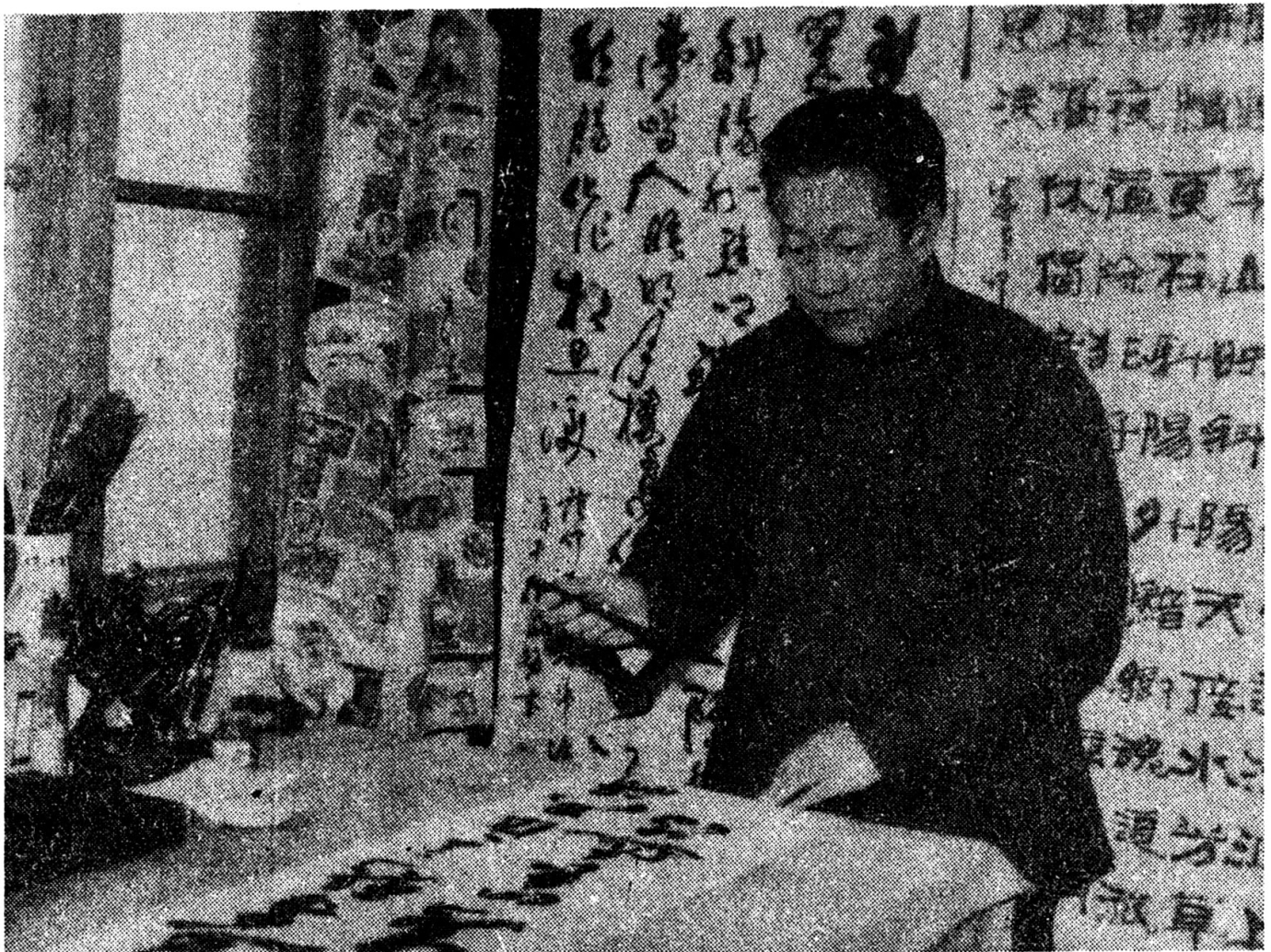

永锡先生十年前因创作的丰硕,而就职于《汉中日报》社,任副刊编辑。编采之余,永锡先生除了文学创作外,还埋头研习中国的书法艺术,矻矻辛辛,不眠不休,终于成为书坛瞩目的一颗新星。

永锡先生的书法艺术风格强烈,气势雄浑,有一股潇洒自如、敷畅饱满的豪情,以其新颖而健康的力感和美感,情驰神纵中强烈的时代气息,奔放不羁、雄奇瑰丽的艺术效果博得老人的厚爱。这一方面得益于他深厚的文化素养,另方面得益于他强烈的探索精神。

现年56岁的徐永锡,不爱讲话,不善逢迎,更无咄咄逼人之势或夸夸其谈的卖弄,沉静白晰的面孔上闪烁的是一种执拗和热诚。他出生于陕西勉县一个普通农民的家庭,自幼聪慧,才识过人,12岁时便为村中人称“小秀才”,年节为乡邻撰联写对。15岁担任村中民办教师,20岁国家招考干部,他被分配在宁强县商业部门工作,一干26个春秋。在此期间,他涉足一些艺术领域,大胆实践,创作出一大批反映山区人民生活的小说,散文诗歌、曲艺、乐曲,有300余篇(首)发表在全国各级报刊上,其中充满了他对山乡儿子般如泣如诉的恋情,从而也奠定了他雄厚的文化艺术基础,使他日后的书法创作受益非浅。

永锡先生对于书法艺术的追求尽管始于少年之时,而他翰墨艺术的升华和飞跃,却是在调到《汉中日报》社后。做编辑工作,便常常要接待许许多多的来访者,加之永锡先生为人宽厚坦诚,来访问师于机关舍下的更是有增无减,自己进行文艺创作的时间便有减无“证”了。永锡先生便因时制宜,重新构思设计自己的艺术之路,将零乱的时间投著于翰墨,滴漏闲暇全不错过,信手挥墨于黑白之间,玩味其中奥妙,兴致愈来愈浓,以致到了如痴如迷、夙兴夜寐的地步。他同人闲话于街头巷尾,脚便不由自主地在地上划动,揣摸着字的结构;他就餐于饭桌上,常以筷为笔,点酒汁水渍游书于桌面;开会之时,只要有水洒于桌上,他便伸手沾水书写于桌上;夜里读帖到亢奋处,他顾不得披衣,便跑至案前挥毫舞墨;出差在外,他转街而不逛商店,看遍街巷匾和碑林阵迹,寻觅各种碑帖……这许多年来,他为研习书艺,一年四季几乎没有过午休;节假星期,也都潜心于书艺的探索,不倦不怠,锲而不舍。终于在不太长的时间里,取得令人瞠目的成就。他的书作连连获得全国“峨眉杯”、“庐山杯”、“花山杯”、“华夏杯”等书法大赛一、二、三等奖;多次参加国内外重要书法展览;有数十幅书作被国内外报刊选登;400余幅作品流入美国、日本、泰国、法国、新加坡、港台等国家、地区。日本书法界权威刊物《心之镜》、《知远》等刊载其十余幅书作,并配发短评给以高度评价;不少作品为国内外一些文博单位收藏或刻篆为碑……诸多成就,可谓巍巍壮观。

永锡先生的书法贵在创新。中国书法史上就曾有人倡导“我书意造本无法”的革新精神,永锡先生承此精神之灵魂,在学习书法、临碑摹帖、潜心创作之时,临别人心中无我,尽得古人书家之精华;写自己心中无人,尽展对艺术的独特感悟。他研习行草,古以二王、苏、黄为本,近以沈尹默,于右仁为体,却又不拘泥于此,同时纵揽百家之长,注独特的艺术体味于其中。他研习隶书,先以《曹前碑》为帖,继以汉魏摩崖十三品《石门颂》为师,融草书的涩进于隶书之中,从意适变,挺然秀出,形成独到的书体风格。更为难得之处在于,他从不固定自己的艺术风格,常以变化中的不成熟涉猎多种体端,而不以所谓风格之成熟而作茧自缚。这种强烈的无止息的探索精神,促使他博采旁揉,风格多样。这种创作上既不囿隅于前人,又不拘泥于自己的追求精神,使得他的书法路子宽,变化快、意态新。因而,他的书作既得到书界前辈的赞赏,又深得世人的厚爱。1989年,永锡先生携书作与同仁在北京举办书展,闻名来求书者多如潮涌,直至闭馆仍络绎不绝。在展览临近结束的一天,因闭馆时间,永锡先生已收拾笔墨,一从市郊赶来求字者,从地上拾起永锡先生错写的、已被人踏上足痕的“悟仙”二字,掸去浮尘,恳请他题字相赠,他无奈只好应求而作。当那人揣着半幅字满意而去时,永锡先生着实地激动了一阵。那情景很激励着永锡先生为群众书写的热忱。近年来,随着永锡先生声名鹊起,本地乃至外省信函、电话求字及登门者多得无法应对。今年8月,武汉一书法爱好者,因结婚布室向永锡先生求字,曾来信三封,打电话数次,情真意切,溢于言表,永锡先生不能不满足他的愿望。仅近两年,永锡先生为书法爱好者送字写对已无计其数。

最近,由中国书协主席启功先生题写书名、陕西著名书法家薛铸作序、陕西人民出版社出版的《徐永锡书法选》面市于众,前来向永锡先生求教、求字的人愈见增多。只要有暇,永锡先生都尽力满足这些爱好者的要求,他是将宏扬中国书法艺术,提高人们审美情趣,作为自己艺术追求的重要组成部分,因而才能孜孜不倦、乐此不疲地为他人奉献自己的一片真诚。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书